旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

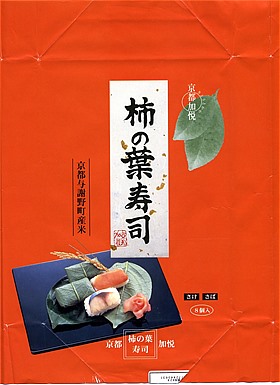

名神高速道路の多賀サービスエリアで売られていた柿の葉寿司。柿の葉に包まれた押寿司が、サバが4個にサケが4個、割りばしや甘酢生姜ごとボール紙の箱に収まり、見本写真と商品名を描いた包装紙に包まれる。関西ではどこでも買える柿の葉寿司、あるべきものがあるべきところにある安心感がある。同じ商品が他所のサービスエリアや売店でも、きっと買えることだろう。

調製元は京都府加悦町、現在の与謝野町が1999年に設立した、冷凍米飯加工事業と精米事業を持つ第3セクター。玄米ごはん、焼き鯖寿司、そしてこの柿の葉寿司と、どこでも作っている商品を作る工場に補助金と交付金を何億円も注いでおり、何かコトがあればワイドショーで散々に叩かれるだろうが、地元の米をただ売るだけではなく付加価値を付け、そこに雇用も生むことそのものは、正しい地域振興の姿だとも思う。

米原駅から電車で1駅5分。彦根市は滋賀県で琵琶湖の東側に位置する、人口約11万人の城下町。陸上または琵琶湖を介した水上交通の要衝として、中山道の宿場町が置かれ、彦根藩井伊氏の城下町となり、20世紀には工業や商業が興った。駅弁は1890年代または1910年代から売られ、1970年代には湖西線にも進出したが、2000年頃までにひっそり消えた。1889(明治22)年7月1日開業、滋賀県彦根市古沢町。

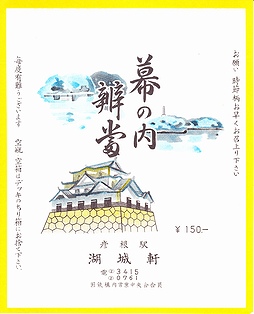

1960年代のものと思われる、昔の彦根駅弁の掛紙。絵柄は彦根城と、おそらく琵琶湖に浮かぶ多景島(たけしま)と誓の御柱、 あとは何だろうか。彦根駅では1900年代から1990年代まで駅弁が売られたが、1960年代にとりめしとちらしずしがあった以外は、幕の内弁当のみを販売したらしい。

1960年代の、3月27日8時の調製と思われる、昔の彦根駅弁の掛紙。国宝彦根城といろは松を描いた。

米原駅から電車で3駅11分。橋上駅舎も東西駅前も都市近郊のたたずまいであるが、明治時代から3世紀にまたがる歴史の古い駅であり、西側に見える荒神山(こうじんやま)には古墳があり土器が出土した。当時市販の鉄道時刻表では1921年時点で駅弁販売駅であったが本当だろうか。1896(明治29)年5月1日開業、滋賀県彦根市南川瀬町。

米原駅から琵琶湖線(東海道本線)の電車で約20分。東近江市は滋賀県の湖東で2005年に1市4町が合併してでき、2006年に2町を編入した、人口約11万人の市。うち能登川町は琵琶湖に面した人口約2万人の町で、鉄道の開通により紡績や商業が興った。駅弁はないが、第二次大戦前の昭和時代に構内営業者がいて、戦後に鉄道弘済会の売店ができ、今もセブンイレブンキヨスクとして営業中。1889(明治22)年7月1日開業、滋賀県東近江市林町。

京都駅から琵琶湖線(東海道本線)の電車で3駅11分。京阪電車の乗換駅。1880(明治13)年に開業した滋賀県内で最古の駅であり、当時は県境の峠越えのため機関車の車庫が置かれた。1921年の東山トンネルの開通でいったん貨物駅になった前、この駅が馬場駅や大津駅を名乗った1890年代から1920年代まで、この駅で駅弁が売られ、その営業者は現在の大津駅へ移転した。1880(明治13)年7月15日開業、滋賀県大津市馬場二丁目。