旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で3駅35分。小田原市は神奈川県の南西部で相模湾に面する人口約19万人の城下町かつ宿場町。関東地方の西の出入口として、戦国時代や江戸時代に歴史の舞台となった。駅弁は明治時代に国府津駅で創業した、東海道本線では最古の駅弁屋が健在だが、実態はJRや小田急の子会社が近隣のものを含めた駅弁を集めて売る。1920(大正9)年10月21日開業、神奈川県小田原市栄町1丁目。

2025(令和7)年9月1日に小田原駅などで発売、10月からのJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2025」にエントリー。商品名がほぼ同じである3年前や5年前のものと同じように、容器の3区画に茶飯や赤酢の酢飯を詰めて、銀ダラ西京焼き、アブラガレイ照焼、煮穴子などを載せたもの。焼魚や煮魚の風味をひとつの弁当で3種類、おいしく手軽に味わえる機能も今までのとおり。駅弁に郷土の特産や料理が必要であるという考えにこだわらなければ、常温や冷蔵で売られるここのお魚の駅弁は味で優れていると思う。

2024(令和6)年10月1日に小田原駅などで発売、同月のJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2024」にエントリー。その名のとおり、茶飯の上に銀だらの味噌ゆう庵焼を載せ、ひじき煮、ゆず大根、梅干し、芋づるの佃煮、みぶ菜とわさびの醤油漬、錦糸卵、酢れんこん、はじかみで囲う。

信州味噌、醤油、酒、みりんのタレに漬けて焼いたというギンダラの薄焼きは確かな味。その身が少ないことと、味やにおいの強い食材に囲まれたことで、御飯を持て余したり、銀だらの印象が飛ばされた感じはした。ギンダラは世界中で獲れたり養殖に挑戦されていて、この弁当を見ても小田原や駅弁を感じにくくても、分類上のカサゴ目ギンダラ科に属する2種の魚のうちもうひとつのアブラボウズなら、小田原の特産になろうとしていたり、「小田原駅の駅弁」になったりしている。価格は2024年の発売時で1,350円、2025年6月から1,450円。

※2025年12月補訂:値上げを追記

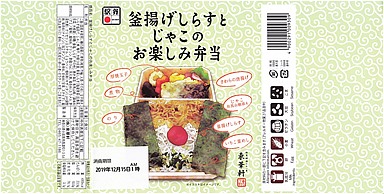

2019(令和元)年9月15日に発売。過去に出たじゃこの小田原駅弁と同じ、薄い長方形の容器に白飯を詰め、しらすとじゃこと海苔と梅干しで覆い、サワラ唐揚、煮物、玉子焼、漬物を添える。つまり以前の「じゃこのおもてなし」のリニューアルということだろう。見栄えが変わり、風味は同じ。価格は2019年の発売時や購入時で850円、2023年時点で880円、2024年5月11日から950円、2025年2月から980円。

※2025年2月補訂:値上げを追記

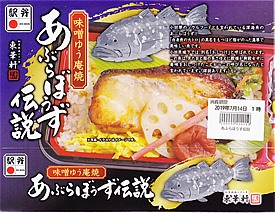

2019(令和元)年7月の発売。パッケージの写真のとおり、中身は焼き魚弁当で、茶飯にあぶらぼうず味噌ゆう庵焼を載せ、梅干しと佃煮と菜の醤油漬を添え、ひじき煮と大根塩漬を添付する。小田原のソウルフードだとスリーブで紹介されるあぶらぼうずが、その説明文のとおり豊かに脂が乗り、良いおかずになっていた。価格は2019年の発売時や購入時で1,300円、2023年6月から1,350円。材料供給不足により2023年5月4日から休売中。

※2025年2月補訂:現況を追記

2017(平成12)年9月の発売。駅弁にしては小柄な容器に茶飯を詰め、じゃこの炒り煮、アサリ佃煮、レンコンで覆い、じゃこ天、サワラ唐揚、玉子焼、梅干、わらび、タクアンを添える。ひと昔前の駅弁「じゃこめし」の改良版といった感じ。2019年9月に販売を終了。

※2019年11月補訂:終売を追記

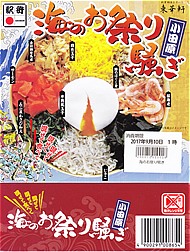

2017(平成29)年8月24日に発売とのこと。小田原駅で定番の駅弁「こゆるぎ茶めし」と同じ丸いボール紙の容器に、茶飯を詰め、焼アジほぐし、サクラエビ釜揚、錦糸卵、みぶ菜ワサビ和え、キンメダイ煮ほぐし、じゃこ釜揚、サーモンのたたき、ワカメで覆い、真ん中に半熟卵風製品を据える。たしかに駅弁の名前のとおり、賑やかで具だくさんな印象で、おかずが茶飯の味と合い、食べてうまく、昭和時代のこゆるぎ茶めしより良い感じだった。2021年8月限りで終売。

※2022年4月補訂:終売を追記

2011(平成23)年5月31日に発売。丸く黒いプラ製の容器を、商品名を派手に書いたボール紙の枠にはめる。中身は白御飯の上にかまぼこのそぼろと錦糸卵を敷き、アジの蒲焼きを2切れ載せ、梅干し、焼きネギ、ししとう、千枚漬を添えるもの。

小田原駅弁の最近の新作は、なぜこうも劣化したのだろうか。まともなのは容器と包装のデザインだけで、やっつけ仕事の中身は見栄えでも味でも良いところなし。国産米100%使用とうたう米も、食感はまるでそばの実のよう。駅弁の悪口を書いても仕方がないが、これはちょっとひどすぎる。数か月で消えた模様。

※2014年7月補訂:終売を追記

2010(平成22)年8月26日の発売。固いプラ製の真っ黒な円形の容器を、商品名と宣伝文を描いた黒いボール紙の枠にはめる。中身は白御飯の上をアジ干物のフレーク、キンメダイ醤油和えのぶつ切り、サクラエビと青のりの素揚げ、炒り卵で覆い、梅干しと柚子と広島菜漬を置くもの。漁師のまかない飯だという内容は駅弁の名前どおりで、駅で買えるのならば定番品に負けないおいしい食事にできそう。価格は2010年の発売時や購入時で840円、2014年時点で880円。2014年までの販売か。

※2016年10月補訂:終売を追記

2008(平成20)年夏の発売。プラ製の細長い惣菜容器を、中身の写真と江ノ島を印刷したボール紙の枠にはめる。中身はホタテ混じりのサフランライスを詰めたイカをスライスしてジェノバソースとチリソースをそっとかけたものが丸ごと1本、これにアンズを添えるもの。この創作料理はなかなかうまく、風味食感とも申し分なし。しかし売り方に都会の洗練さが欲しく、小田原駅と駅弁催事だけで、しかもこのデザインのパッケージで売るのはもったいない。2009年中になくなった模様。

※2014年7月補訂:終売を追記

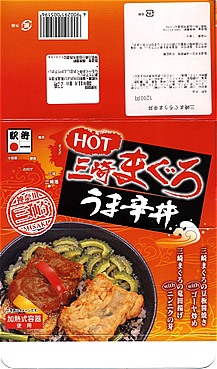

2007(平成19)年には販売していた模様で、下記の駅弁「まぐろステーキ丼」のリニューアルか。円形の加熱機能付き容器を、中身の写真を描いた赤い紙箱に収める。中身は白御飯の上にゴーヤー炒めを載せ、マグロの豆板醤焼きと竜田揚げをひとつずつ置き、ニンニクの芽を添えるもの。これはうまいB級グルメ丼。駅弁大会向けの商品であり、現地に置かれることはほとんどない模様。駅弁屋の公式サイトでの紹介もなく、しかし駅弁催事業者のホームページには載っている。2009年までの販売か。

※2015年9月補訂:終売を追記

JR東日本の旅行商品「びゅう」向け専用弁当「駅行く弁」のひとつ。往復JR線利用と宿泊が付いたフリープランを利用すると、小田原駅か熱海駅でもらえるが、駅弁売店等で購入することはできない。今回はJR横浜支社が管内の駅弁屋4社を集めて2008年1月26日と27日に横浜駅西口で実施したイベント「どんどん食べて!!記念・限定駅弁フェア」で販売されたため、定価が付けられた。現存しない模様。

小柄でやや簡素な長方形の容器に透明なふたをして、まきすと掛紙を巻いてゴムでしばる。中身は五目酢飯の上を玉子そぼろ、金目鯛、鯵、桜海老で覆い、薩摩芋天や竹輪天に椎茸とひじきを添えるもの。三桁の価格で「スペシャル」は難しいはずが、見栄えや風味は掛紙のデザインも含めてしっかりしている印象。この調製元が下記のひどい特別弁当も作ってしまうのが不思議なところ。

※2014年7月補訂:終売を追記

2007(平成19)年7月10日に発売。木目調ボール紙の円形の容器を、商品名と桜海老やじゃこの似てないイラストを書いた紙枠にはめる。中身は茶めしの上にじゃこ炒煮、桜海老炒煮、桜海老入りかき揚げで覆い、クルミ、梅干し、大根塩漬を添えるもの。カリッとした食感と風味がいい感じの、食べてうまい丼物。価格は2007年の発売時や購入時で880円、2015年時点で930円。2018年までの販売か。

※2021年3月補訂:終売を追記

2006(平成18)年の春頃にシリーズで発売。正方形の小さな容器に透明なふたをかけ、中身を半分見せる紙枠をはめて、ラップで全体を包装する。中身は茶飯の上に茶色く煮たレンコンとじゃこを敷き詰め、煮玉子その他煮物と漬物を添える。

分量は当然に少ないが、ワンコインの価格、飯に合うやや甘辛な具、味付けの内容がぴったりで過不足ない付合せに、気持ちよい潔さを感じる。コンビニ弁当派に駅弁にも目を向けてもらえる商品で、最近増えているコンビニや売店冷蔵棚での陳列にはむしろ適する感じ。調製元がパッケージごと商標登録する意気込みが、旅行者や消費者にどこまで伝わるか。翌年には売店で見られなくなったと思う。

※2015年9月補訂:終売を追記

2006(平成18)年秋の駅弁催事で発売した催事用商品。駅弁ではなく「駅弁屋の味」。実在の駅弁屋が作っているようだが、駅売りはないようで、パッケージにも「こちらの商品は駅では販売しておりません。」の注記もある。

約11センチ四方の容器の中に白御飯を詰め、神奈川県三崎漁港で揚がったというマグロをフレーク、角煮、味噌焼の3種でたっぷり貼り付ける。小田原駅弁に同種商品を思い当たらないが、コンセプトが地元離れしているわけではない。この弁当をベースに現地販売駅弁が出ても、悪くないと思う。この半年のシーズンで売り止めたのではないかと思う。

※2015年9月補訂:終売を追記

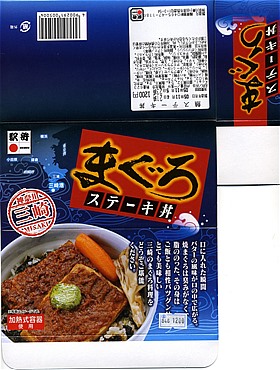

2005(平成17)年の下半期の新作。円形の加熱機能付き容器を、中身写真を載せたボール紙の箱に詰める、小田原駅弁らしからぬ催事受けしそうな外観。中身は白御飯の上に岩海苔を散らし、マグロステーキを二個貼ってガーリックバターを載せ、舞茸と人参を添えるもの。世にも珍しいマグロの加熱式駅弁。

御飯との相性が良すぎるから、高額駅弁の満足感を味わう前に食べ終わってしまい、この創作料理は駅弁に向かないかもしれない。駅で買っておいしかったという評価と、駅弁催事で買ってがっかりしたという評価が入り混じる感じ。2006年までの販売か。

※2015年9月補訂:終売を追記

2002(平成14)年4月の発売。JR東日本エリアの低農薬高価格高年齢向け駅弁「大人の休日」シリーズの小田原駅版。正方形の肉厚な容器を二段重ねて、掛紙で巻いて金色のゴムでしばる。中身は下段がちらしずしで秋田県産の酢飯の上に鯵や海老や蒲鉾等をちらし、上段はおかずとして多種少量の煮物と鰆柚焼にエリンギや鶏照焼、そして小田原名産の蒲鉾や梅干を入れる。デザートも小田原銘菓というのし梅・白梅。数年間は販売された模様。

小田原駅は現在、鋭意改築中、その間に駅前デパートは撤退し地下街は倒産し、中心市街地の空洞化が進行中。ここでもやっぱり、行政のハコモノ支援で解決を見ようという政治運動が付いてきて、他都市と同様に一般市民からそっぽを向かれている。新幹線・在来線・小田急線・箱根登山線・大雄山線が集まるターミナル駅の好立地を殺しているのは残念でならない。

※2014年7月補訂:終売を追記

2001(平成13)年頃に発売。和食の達人こと平野寿将氏がプロデュースした小田原駅弁の、「おばあちゃんのおべんとう」「あじの干物めし」「あなごのひつまぶし」に続く4作目。

小ぶりな長方形の経木枠の容器に、ボール紙製のふたをかける。炊き込み御飯の上に、少々醤油辛く柔らかなじゃこを敷く。おかずは添え物程度の量でも、ひとつひとつがていねいにつくられた、インゲンの天ぷら・松茸型里芋・人参の煮物や煮玉子、胡麻の衣を着たサワラ利休揚、そしてクルミのあめ煮。2007年頃までの販売か。

※2015年9月補訂:終売を追記

1999(平成11)年1月31日8時の調製と思われる、昔の小田原駅弁の包装紙。小田原駅の名物駅弁「小鯵押寿司」の、サバ版ではないかと思う。包装紙の絵柄もそうなっている。