旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

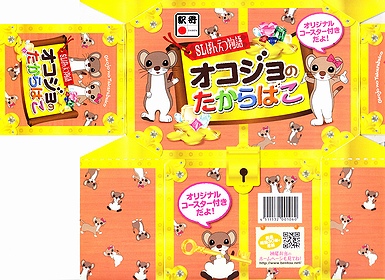

2012(平成24)年の7月に、磐越西線の観光列車「SLばんえつ物語」の車内売店で発売。JR東日本新潟支社が同年3月に、SL列車の公式キャラクターとしてオコジョの「オコジロウ」を設定し、4月に子供向けのフリースペース「オコジョルーム」を5号車に設けたため、これに合わせたものだろう。2015年に弁当の内容を子供向けから一般向けにリニューアル。

楕円形のプラ容器をふたつ重ねて詰めた、SLばんえつ物語の公式キャラクター「オコジロウ」「オコミ」を描いた紙箱を、やはり両者を描いたシールを貼る市販の紙袋に収める。中身は下段が塩おにぎりと笹巻おこわと笹だんご、上段がおかずで、お麩や椎茸などの煮物、津川の麒麟山酒粕を使う鮭の粕漬け、もちぶたの肉団子、越の鶏の塩焼き、大根味噌漬。かわいい名前と絵柄とは対照的な、渋い内容で新潟を詰めた幕の内弁当。調製元は新津駅の駅弁屋でも、新津駅弁のいずれにも似ていない。価格は2012年の発売時で1,200円、2014年時点で1,240円、2016年時点で1,300円、2023年時点で1,400円。

オコジョは、北半球の亜寒帯や亜高山に分布する、イタチの仲間で肉食の哺乳類。ホンドオコジョが新潟県その他の中部山岳地帯に生息し、開発や道路の建設で生息の環境が悪化したといい、環境省や新潟県が準絶滅危惧種に指定して保護する。JR東日本新潟支社ではSLばんえつ物語のキャラクターとして、前記の設定のほか、2013年11月には津川駅のホーム上の待合室を「オコジロウの家」へ改装、2014年4月には5号車を普通車に戻したうえで7号車を「オコジョ展望車両」へ改装、列車の宣伝に活用する。

新潟駅から越後線の電車で約1時間。吉田駅は越後線と弥彦線が交わる駅。ここに1913(大正2)年から1970年頃まで駅弁が存在したことは、もはや忘れ去られている。1912(大正元)年8月25日開業、新潟県燕市吉田堤町。

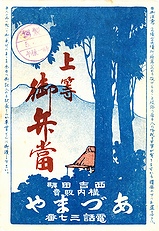

1930(昭和5)年4月4日の調製と思われる、昔の西吉田駅、現在の吉田駅の駅弁の掛紙。絵柄は茶屋の向こうの弥彦山かどうか。

長岡駅から上越線の普通列車で30分強。魚沼市は新潟県中部の中越地方の南端で、2004年11月に2町4村が合併してできた市。市域の大部分が森林であるほか、最高級の銘柄米である魚沼産コシヒカリを名乗れる地域の一部である。駅弁は1943年頃から1990年頃まで売られた。1923(大正12)年9月1日開業、新潟県魚沼市四日町。