旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

1930年代のものと推定する、昔の海田市駅弁の掛紙。その絵柄や紙質から、駅弁の掛紙でなく食堂か弁当のナプキンではないかと思う。当時に駅売りされたであろう商品名が列記された。調製元の山陽軒は、1943年に5社が合併してできた、現在の広島駅弁の広島駅弁当の前身のひとつ。

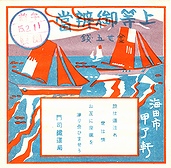

1926(大正15)年2月11日の調製と思われる、昔の海田市駅弁の掛紙。瀬戸内海とヨットと、中国山地の山並みを描いたものか。甲了軒は1900(明治33)年に創業し山岡保太郎が営業した海田市駅の駅弁屋。1943年に広島駅の3者と海田市駅の2者が合併し、現在の広島駅弁当となった。

2002(平成14)年3月21日に三段峡駅で発売した、香茸と山菜を使ったお弁当。廃線問題に揺れるJR可部線の活性化策の一環として、三段峡駅前の旅館兼食堂が駅弁として販売を開始したもの。購入には2〜5日前までの予約が必要。

なお、可部線可部・三段峡間は2003年11月までの廃止が確実になった。だからかどうか、2002年中にこの駅弁は販売されなくなったそうだ。

広島駅から電車で約40分。呉市は広島県の南西部で瀬戸内海に面した、人口約21万人の港町。第二次大戦までは海軍が、戦後は海上自衛隊が拠点を構える軍港であり、造船や鉄鋼など軍需産業で発展した臨海工業都市である。駅弁は国鉄時代から21世紀まで存在したが自然消滅。1903(明治36)年12月27日開業、広島県呉市宝町。

これは駅弁ではなく、そもそも駅で買った商品でもないが、地元で親しまれているパンということで、ここに収蔵。大きさは並で重さは特上のあんパンがひとつ、不透明の白い袋に収まる。通常のあんパンは内部に空洞があるが、このあんパンは生地とつぶあんとの間に一切の隙間がない。表面が蜜でべたつくほど甘く、生地はふっくらしっとり。その分だけ値段は張るが、忘れられない味。1936(昭和11)年創業という製造者の会社名のユニークさが、ネット上で話題になっている。

広島駅から山陽本線の電車で約40分。東広島市は広島県の中央に位置する、人口約20万人の市。盆地の西条や瀬戸内海の安芸津が酒造で知られるほか、広島市郊外の丘陵地に大学や空港に商工業や住宅が進出して発展した。駅弁はないが、当時市販の鉄道時刻表や興信録によると、明治時代あるいは第二次大戦前に駅弁があったらしい。1894(明治27)年6月10日開業、広島県東広島市西条本町。

広島駅から山陽本線の電車で約30分。明治時代の山陽鉄道会社が徹底的に急勾配を避けて建設した現在のJR山陽本線について、瀬野駅から八本松駅までの約10キロメートルにだけ22.6パーミルもの坂道があり、昔の蒸気機関車や現在の貨物列車向け電気機関車が、この駅間で補機として増結される。八本松駅に駅弁はないが、かつて戦前昭和時代には構内営業者がいたという。1895(明治28)年4月4日開業、広島県東広島市八本松町飯田。

広島駅から山陽本線の電車で3駅7分。広島の中心市街地から太田川の支流をまたいだ西側の集落「己斐(こい)」に、鉄道の駅ができ、路面電車がやって来て、広島市に編入されてその市街に呑み込まれた。西広島駅に駅弁はないが、己斐駅を名乗った頃の戦前昭和時代には構内営業者がいたという。1897(明治30)年9月25日開業、広島県広島市西区己斐本町一丁目。

広島駅から山陽本線の電車で約20分。廿日市市(はつかいちし)は広島県の西部で瀬戸内海に面する、人口約11万人の市。古代から街道が通り宿場や神社や市場が立地した土地であり、中世から木材が集積し製材や木工が興った木の町であり、宮島を抱える観光地であり、電車で通勤できる広島市のベッドタウンでもある。廿日市駅に駅弁はないが、当時市販の鉄道時刻表によると1904年に駅弁販売駅だったという。1897(明治30)年9月25日開業、広島県廿日市市駅前。

広島駅から山陽本線の電車で約45分。大竹市は広島県の南西端で瀬戸内海に面する、人口約2万人の工業都市。古くは山陽道と瀬戸内海を結ぶ港町であり、昭和時代に繊維、海軍、製紙、石油化学といった産業の進出で市制を敷く都市となった。大竹駅に駅弁はないが、貨物列車が発着したり山陽新幹線の開通前は特急列車が停車した主要駅であり、当時市販の鉄道時刻表によると1904年に駅弁販売駅だったという。1897(明治30)年9月25日開業、広島県大竹市新町一丁目。

広島駅からJR芸備線の普通列車を乗り継いで3時間前後。芸備線が木次線を分ける、山陽と山陰を結ぶ鉄道の要衝として、昭和時代は鉄道の町があり、駅弁も売られた。高速道路の整備で鉄道が廃れ、1990(平成2)年に駅弁や売店がなくなり、1997(平成9)年3月に駅員が撤収し、2002(平成14)年3月に急行列車が廃止。今は駅前も無人になり、駅と道のある秘境と化した。1935(昭和10)年12月20日開業、広島県庄原市西城町八鳥。