旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

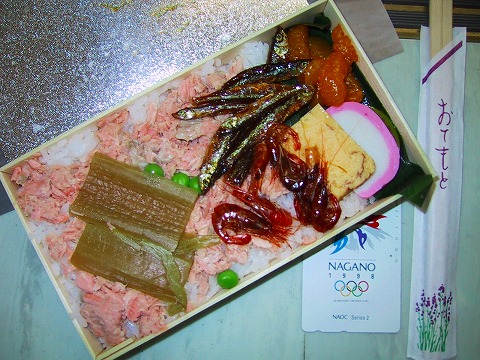

2002(平成14)年1月の京王百貨店の駅弁大会で販売。会期中の2週間だけ復刻販売されたお弁当。平たい長方形の容器に、ふわふわした白御飯を敷き、鮭フレーク、川海老、ワカサギの佃煮、玉子焼、かまぼこと、最近の弁当には入らなくなった昔懐かしい真っ黄色のたくあんで覆う。

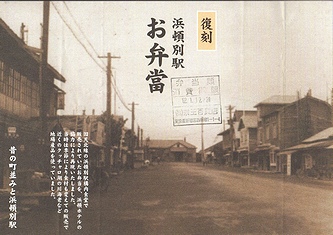

天北線は、宗谷本線の音威子府駅と南稚内駅をオホーツク海沿いに結んだ、148.9kmの鉄道路線。現在の宗谷本線より先に稚内へ到達した鉄道であり、1930(昭和5)年3月まではこちらが宗谷本線であった。浜頓別駅は1985(昭和60)年6月30日までは興浜北線を分岐し、駅の最終日まで札幌駅と稚内駅を結ぶ急行「天北」の停車駅であり、昭和40年代前半までこの駅弁が販売されていたという。

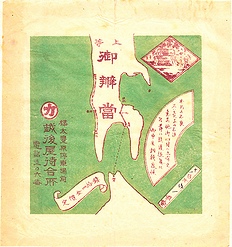

おそらく1920年代、大正時代末期か昭和時代初期のものと思われる、昔の豊原駅弁の掛紙。北海道でなく、南樺太のもの。鉄道の路線と連絡線の路線図が、簡単に描かれる。1943年3月まで鉄道省の国有鉄道でなく樺太庁の樺太庁鉄道であった南樺太の鉄道では、鉄道省の構内営業規程をだいたいコピーして使っていたためか、駅弁掛紙の体裁は北海道以南のものと変わらない。

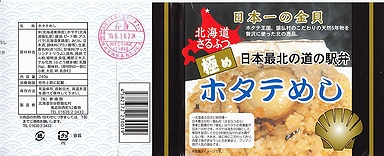

これは駅弁ではなく、北海道猿払村の国道238号線沿いにある道の駅「さるふつ公園」で買えた商品。寿司惣菜向けのようなプラ容器に、ホタテの混ぜ御飯を盛り、ホタテをひとつ据える。これ以上シンプルにできない中身で、ホタテの滋味がほのかに広がる。「日本最北の村さるふつ公園道の駅弁」「猿払産天然ホタテ使用」が売り文句か。

下記のとおり2010年に、都会の百貨店の催事で同じ売り文句の商品があった。空弁ブームを道や港に広げようと催事屋が動いていた当時、必要性を感じない道の駅の駅弁など現地には無いだろうと考えており、十数年を経て現存していたことに驚いた。北海道庁が制作した「平成18年度産消協働実践行動事例集」に、この村名と調製元で「特産のホタテを使った弁当の開発・販売」という項目があるそうで、するとこれはその頃、2006(平成18)年頃の発売か。

猿払村は北海道の北端でオホーツク海に面した、稚内市の南にある村。稚内が市で礼文が町で北方領土に施政権が及ばないため、日本最北の村を名乗る。1971年から10年計画で始めた猿払村漁協によるホタテの稚貝大規模放流事業が大成功、「貧乏見たけりゃ猿払へ行きな」と言われたという状況を返上し、市町村別の平均年収ランキングで東京都心に次ぐ高さを誇る裕福な村となった。

これは駅弁ではなく、北海道猿払村の国道238号線沿いにある道の駅「さるふつ公園」で買えた商品。惣菜向けの透明プラ容器に、ホタテの混ぜ御飯でできた三角おにぎりを2個詰めて、商品名と中身の写真を印刷した掛紙を巻く。きっと「ホタテめし」の姉妹品なのだろう、現地では同じ場所で売られていた。「日本最北の村さるふつ公園道の駅弁」「猿払産天然ホタテ使用」が売り文句か。

東京23区に近い面積に二千数百人しか住んでいない寒村で、一日24時間の交通量が3000台に満たないと思われる国道にできた道の駅に、2023年の訪問時で4軒もの店舗と2台のキッチンカーが出ており、この店舗では数十点もの惣菜に土産物が客を待っていた。

これは駅弁ではなく、国道238号線沿いの「道の駅さるふつ公園」で販売される弁当で、デパートの北海道物産展で実演販売されていた商品。掛紙に書かれた「日本最北の道の駅弁」が売り文句なのだろう。北海道美瑛産の御飯の上に、ホタテを2個とそのひもを少々置き、錦糸卵やアスパラなどを添える。調製元の所在地の地名には、1989(平成元)年に廃止された天北線の駅名「猿払」「鬼志別」があり、これは懐かしい。