旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

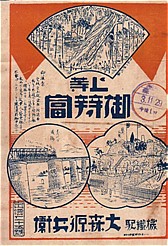

1928(昭和3)年11月29日の調製と思われる、昔の機織駅弁の掛紙。機織駅とは、1901(明治34)年11月1日に「能代」の駅名で開業し、1909(明治42)年11月1日に「機織」に改称し、さらに1943(昭和18)年6月15日に改称した、現在の東能代駅。長らく駅弁販売駅でなくなっていたが、2005年頃に大館駅弁の販売が開始され、時刻表上でも駅弁販売駅に返り咲いた。

角館駅から秋田内陸線の列車で約1時間半。阿仁合駅がある北秋田市は、2005(平成17)年に4町の合併でできた、人口約3万人の町。阿仁には過去約600年間か400年間に渡り鉱山があったといわれ、江戸時代には銅山で栄えたが、昭和時代に現在の鉄道が開通した頃には廃れた。この駅では平成時代以降何度も、駅弁の発売が記事になり続ける。1936(昭和11)年9月25日開業、秋田県北秋田市阿仁銀山字下新町。

2004(平成16)年12月21日の発売と思われる、予約制の車内弁当。葦でできた丈夫な正方形の弁当箱の中に松茸飯を詰め、馬肉煮込、ゼンマイ煮付、マイタケ天、アユ唐揚などとリンゴが入る。熱いお茶が付いて1,100円、まずは発売日から翌2005(平成17)年2月24日までの火木曜日に運行する鈍行列車「お座敷雪見号」の、阿仁合・比立内間の車内販売で予約販売された。阿仁町商工観光課が、近隣の自治体を集めた観光振興会議で昼食を出すために、地元のスーパーに地域色豊かな弁当の開発を依頼したもの。良いものができたので鉄道に進出したらしい。2010年頃までの販売か。

秋田内陸縦貫鉄道は、国鉄の特定地方交通線(廃止対象線)で、1963(昭和38)年10月全通の阿仁合線の鷹ノ巣駅〜比立内駅の46.1kmと、1971(昭和46)年11月に開業した角館線の角館駅〜松葉駅の19.2kmを、1986(昭和61)年11月に引き継いだ第3セクター鉄道。1989(平成元)年4月には日本鉄道建設公団の建設中止線である鷹角線(ようかくせん)の比立内駅〜松葉駅の29.0kmを開業させ、全線94.2kmが開通し、地元で80年来の悲願を実現した。

しかし国鉄が見放した、沿線人口が少なく著名な観光地もなく、鉄道の利用者は高齢者と通学生に限られるローカル線の経営は厳しく、同種の第3セクター鉄道でも最悪のレベルとなる年間約3億円の赤字を、開業以来計上し続ける。2003(平成15)年11月にはついに、最大の出資者である秋田県知事が廃止を視野に入れた検討会を立ち上げた。沿線は昭和時代からの車社会で、1997(平成9)年3月の秋田新幹線の開業による波及効果もなかった。黒字化を目標とする収支面での経営改善を求める限り、鉄道が存続する見込みはない。

※2017年8月補訂:終売を追記

秋田駅から秋田新幹線こまち号で30分。大仙(だいせん)市は2005年に8市町村が合併してできた、人口約8万人の広く大きな市。大曲駅は奥羽本線が生保内(おぼない)線のち田沢湖線を分けた駅で、1997年3月開業の秋田新幹線が進行方向を変える駅。1924(大正13)年から駅弁を販売した睦月館が1995(平成7)年に撤退、その後はこの駅のみの駅弁はないが、秋田駅弁や大館駅弁の一部がキオスクで売られる。1904(明治37)年12月21日開業、秋田県大仙市大曲通町。

秋田駅から秋田新幹線こまち号で40分強。角館駅がある仙北市は、秋田県の中部の東で2005年に2町1村が合併してできた、人口約2万人の市。角館は戦国時代からの城下町で、武家屋敷と桜並木で年に200万人以上の観光客を集める。角館駅の駅弁はないが、駅のコンビニに秋田駅弁の一部や大館駅弁が入荷する。1921(大正10)年7月30日開業、秋田県仙北市角館町中菅沢。

JR角館駅に隣接。秋田内陸縦貫鉄道の角館駅〜松葉駅は、1970年の開業時から1986年10月まで国鉄角館線であり、田沢湖線の角館駅に乗り入れていた。駅に売店はなく、駅弁もないが、鉄道会社は公式サイトでグループ・団体向けの内陸線オリジナル弁当を販売するとしている。1986(昭和61)年11月1日開業、秋田県仙北市角館町中菅沢。

秋田駅から秋田新幹線こまち号で約1時間。1923年の開業時は生保内(おぼない)駅であり、1956年に1町2村の合併で田沢湖町ができ、1966年には駅名も田沢湖駅になり、同年の田沢湖線の全通で田沢湖の玄関口となった。田沢湖駅の駅弁はないが、駅の売店で秋田駅弁の一部や大館駅弁が売られる。1923(大正12)年8月31日開業、秋田県仙北市田沢湖生保内字男坂。

秋田駅から奥羽本線の普通列車で約2時間。院内はかつて、東洋一ともうたわれた銀山で栄え、駅に急行列車が止まり、駅弁が売られた。今はそのいずれもない。駅舎は1989(平成元)年3月に、銀山の歴史を伝える資料館「院内銀山異人館」へ建て替えられた。1904(明治37)年10月21日開業、秋田県湯沢市上院内字小沢。