旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

秋田駅から普通列車で約80分。横手市は秋田県の南部で内陸の盆地にある、人口約9万人の市。過去には2月に人が入れる雪室を造る冬の行事「かまくら」、現在はB級グルメブームに乗じた横手やきそばで知られる。駅弁は地元の老舗旅館であった平源が駅開設の頃から販売していたが、1996(平成8)年に撤退した。1905(明治38)年6月15日開業、秋田県横手市駅前町。

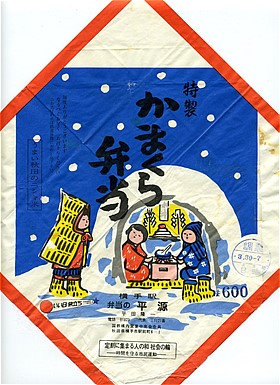

昭和50年代、1980年前後の、3月30日7時の調製と思われる、昔の横手駅弁の掛紙。四角い容器に曲げて収めた仕切りで、かまくら型あるいはトンネル形になった日の丸御飯に、焼き魚、鶏肉、かまぼこ、さつま揚げ、高野豆腐、大根桜漬などを添えた、幕の内タイプの駅弁。

昭和時代末期から平成時代初期の駅弁紹介本には必ず登場した有名な駅弁で、駅弁屋の撤退により1996(平成8)年に失われたが、それを惜しむ声がいつまでも聞かれる。奥羽本線全通100年を記念して2005年6〜7月には、JR東日本の子会社である日本レストランエンタプライズ(NRE)による復刻販売が実現した。

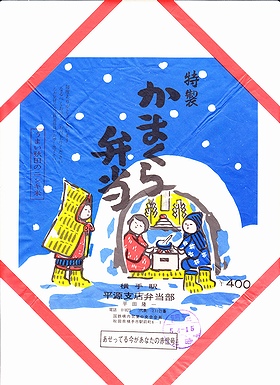

1976(昭和51)年5月4日15時の調製と思われる、昔の横手駅弁の掛紙。絵柄は上記の1980年代のものと同じ。価格、調製元の名前、下部の交通標語、国鉄のキャンペーンのロゴマークの有無が異なる。当時の駅弁紹介記事でよく取り上げられた、日の丸御飯をかまくら型に詰めた幕の内弁当だった。絵柄はもちろん、横手の小正月行事かまくら。

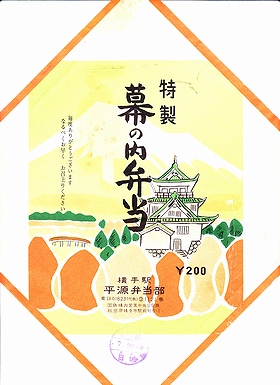

1960年代の、7月20日9時の調製と思われる、昔の横手駅弁の掛紙。この掛紙で鳥海山を背景に描く横手城の模擬天守は1965年の建築。

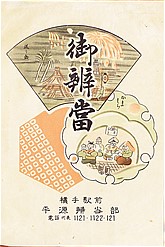

昔の横手駅弁の掛紙。価格その他の情報がないので、第二次大戦の前か後かも定かでない。かまくらと送り盆を描く。横手のかまくらは、昭和時代から観光客を集める有名なイベント。400年以上前からの水神信仰に基づく、2月15・16日の小正月の伝統行事として、雪を盛り一部屋サイズの穴を設け、その中で子供たちが甘酒や餅をふるまう。横手の送り盆も享保5年(1720年)頃から続くという、飢饉や疫病で亡くなった霊を供養する伝統行事で、8月15・16日に盆踊りや花火大会、屋形舟を蛇の崎橋でぶつけ合う「繰り出し」を行う派手なお祭り。