旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京の鉄道ターミナルのひとつ。19世紀の末に甲州街道の宿場町のはずれにできた小さな駅は、20世紀に入ると東京の西の玄関口となり、私鉄や地下鉄が次々に乗り入れ、利用者数で世界一の駅になるまでに発展した。1897(明治30)年頃から1991(平成3)年まで新宿駅の駅弁があり、以後は東京駅と同じ駅弁が売られる。1885(明治18)年3月1日開業、東京都新宿区新宿3丁目。

東京都亀戸で1905(明治38)年に酒店で創業し、1945(昭和20)年に割烹料理屋となった升本が、東京都内のデパートや駅ビルで販売するお弁当。正六角形の折箱に巻く掛紙には屋号と紋が描かれ、食品表示ラベルに商品名「すみだ川(あさり炊き込み飯)弁当」があった。中身は同店の看板メニューのひとつ「あさり鍋」を弁当にしたもので、アサリの御飯、サトイモや椎茸などの煮物、サワラの香味焼き、鶏つくね、アイガモ煮、ホタテ煮、牛肉巻、玉子焼などと、亀辛麹(かめからこうじ)なる超激辛のペースト。塩味がきつくも、おかずが豊かな折詰。

これが駅弁と紹介されることはないと思うが、駅弁の定義がゆるい東京のテレビのバラエティ番組では東京の駅弁と紹介されたことがあるようで、2015年12月26日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」で3人の食通が選ぶ東京駅駅弁ランキング第1位のひとつに選ばれたらしい。たしかに過去には、東京駅などのキヨスクの弁当店「膳まい」で見た気がする。これがJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2021」では、新宿駅の駅弁「すみだ川あさり飯」としてエントリーされ驚いた。新宿では伊勢丹と小田急と高島屋のデパ地下で売られ、これも当時そこで買えたが、新宿駅の駅弁売店ではついに出会えずじまい。話題に挙がることもなかった、謎のエントリー。価格はその2021年当時で1,383円、2010年頃は「升本すみだ川」とJTB時刻表に書かれて1,290円、2024年時点で1,458円。

※2024年12月補訂:写真を更新し値上げを追記

上記の弁当「亀戸升本」の、2021(令和3)年時点での姿。2024年のものと、まったく同じ。調製元の社名と所在地が異なるが、電話番号は同じ。

まれにネットや雑誌で、東京の駅の駅弁と紹介されることがある、亀戸升本のお弁当。2010年代はキヨスク系の駅弁売店「膳まい」で売られたが、今はどこで買えるのだろうか。今回は東京駅のスーパーで10%引にて購入。かつてJR東日本が「すみだ川あさり飯」を新宿駅弁と紹介したため、ここに収める。人と牛が土俵で構える掛紙を巻いた、黒い紙容器に白飯を詰め、牛ごぼうすき焼きで覆い、カボチャとししとうとパプリカで彩り、玉子焼と厚揚げと大根餅と、たまり漬と野菜酢漬けと「亀辛麹」カップを添える。食べれば中の上の牛肉弁当。青唐辛子と米麹と有機醤油の長期熟成という超激辛な辛味はお好みで。

まれにネットや雑誌で、東京の駅の駅弁と紹介されることがある、亀戸升本のお弁当。2010年代はキヨスク系の駅弁売店「膳まい」で売られたが、今はどこで買えるのだろうか。今回は東京駅のスーパーで10%引にて購入。かつてJR東日本が「すみだ川あさり飯」を新宿駅弁と紹介したため、ここに収める。商品名の紙帯を巻いた樽形のプラ容器に、酢飯をイクラや昆布やぎんなんなどで覆う「十五目寿司」と、玉子焼、サワラの香味焼き、鶏つくえ、亀戸揚げ、あさり大仙、中華くらげ、野菜の煮物、たまり漬、「亀辛麹」カップなどを詰める。寿司と惣菜、なのだろうか。重量感のあるお食事だった。

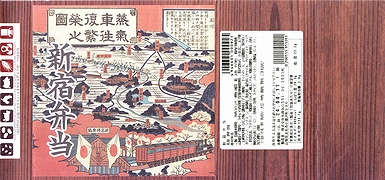

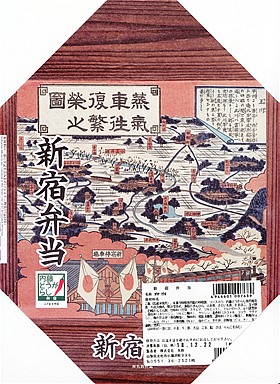

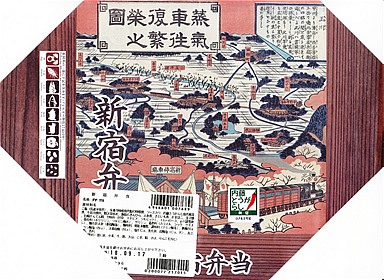

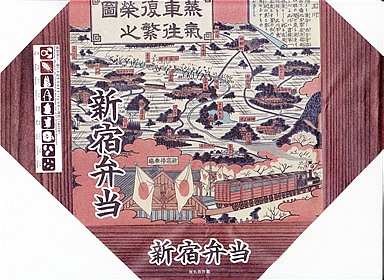

2024(令和6)年3月のリニューアル。2003(平成15)年6月発売の駅弁「新宿弁當」について、おそらく半年間ほど休売のうえ、容器が二段重ねに変わり、掛紙が小さくなり、値段が300円上がった。掛紙の絵柄は変わらず、古い時代の中央本線を描いた、発売当時からのものを使う。中身は下段が日の丸御飯、上段がおかずで、コロッケ、豚肉の味噌焼き、信州名物山賊焼き、カレイの西京焼き、野沢菜炒め、甲州煮、かまぼこ、玉子焼、巨峰寒天餅。味噌を濃くまとう肉や魚が小さくなり、おとなしくなった印象を受けた。引き続き、山梨県の小淵沢駅の駅弁屋が調製する。

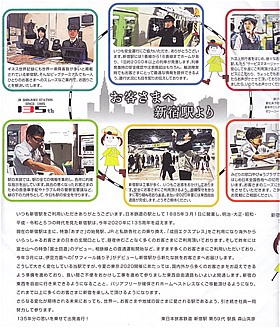

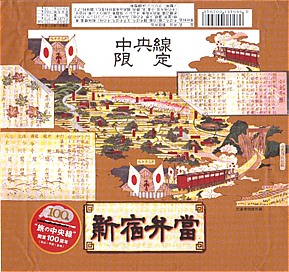

2020(令和2)年10月26日に購入した、新宿駅弁の掛紙。名前は「135周年記念新宿弁当」とも。新宿駅の開業135周年を記念して、同年の2月16日に発売。掛紙にはJR時代の新宿駅に発着した様々な列車の顔で亀甲文様、裏面で今の新宿駅員の仕事をアピール。中身は通常版とほとんど同じで、甘味を「JR SHINJUKU STATION SINCE 1885 135th」と印字したハチミツ饅頭に差し替え、150円増しで販売した。4月から6月までは、なぜか休売。通常版も併売。

2018(平成30)年12月21日に購入した、新宿駅弁の掛紙。絵柄は下記の3か月前や11か月前と同じだが、どうも食品表示ラベルの収まりが悪い。

2018(平成30)年9月16日に購入した、新宿駅弁の掛紙。下記の半年前と何も変わらない。掛紙に「内藤とうがらし」のシールを貼り付けるようになり、今回は絵柄の一部を食品表示ラベルで隠してしまった。

2018(平成30)年1月17日に購入した、新宿駅弁の掛紙。2017(平成29)年秋のリニューアル。調製元を東京駅弁の日本レストランエンタプライズ(NRE)から小淵沢駅弁の丸政に変え、内容から新宿駅弁で伝統の「鳥めし」を廃した。角張った正方形の容器を包む掛紙の絵柄は、「新宿弁當」の発売当時を思わせる錦絵に戻った。

中身は白飯に鮭の味噌焼と小梅を載せ、ソースかつ、炭火牛焼肉、シイタケやサトイモやニンジンなどの煮物、かまぼこ、玉子焼、甲州煮、野沢菜炒め、巨峰寒天餅。新宿でなくなり、甲州や信州になった。かつての鳥めしの雰囲気は消え、とても肉々しい感じ。

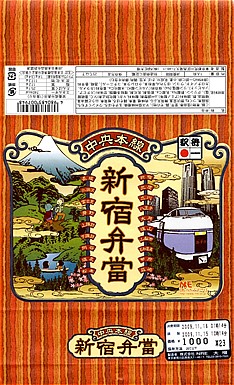

2009(平成21)年11月15日に購入した、新宿駅弁の掛紙。掛紙には新宿のビル街と特急スーパーあずさ、富士山と山と湖、駅弁と路線の名前と特急の停車駅を描く。中身はおしながきの表現を借りると、とりそぼろご飯、山うどしょうゆ漬け、三色こんにゃくの肉味噌のせ、山里の煮物、マスの信州味噌焼、黒冨士鶏のつくね、舞茸の天ぷら、野沢菜漬、ワインくずもち。コンセプトと価格を変えないまま、味はもちろん見栄えについてグレードアップが図られた。

2003(平成15)年6月29日に購入した、新宿駅弁の掛紙。同年の6月11日に発売された当時の姿。中身は玉子そぼろと少量の鶏そぼろが載った御飯に、煮貝やさくら肉など中央線沿線の食材のおかずを詰めるもの。駅弁の名前から新宿駅限定発売と思わせておいて、「中央線限定」の記述があるとおり、吉祥寺駅や甲府駅での販売もあった。

2018(平成30)年1月の京王百貨店の駅弁大会で販売。2017(平成29)年9月にデビューした京王電鉄の新型電車「5000系」を容器に使う駅弁。電車を模した細長い陶器に、ケチャップライスを詰め、オムレツ、ハンバーグ、海老フライ、ポテトフライ、ブロッコリーで覆ったボール紙のトレーを詰める。まるで冷凍食品を多用したようなお子様ランチな中身はどうでもよく、容器を目当てに買われた商品だろう。

陶器を収めたボール紙の箱には、電車の写真やイラストが多用される。下記の9000系弁当と、つくりはほとんど同じで、やはり新宿駅のどこへ行けば買えるのか分からない。どうも京王百貨店の新宿店で日本最大級の駅弁大会を開催している期間だけ、その催事場と新宿駅のどこかで買えた模様。2021年1月の京王百貨店の駅弁大会での販売が最後か。

京王電鉄5000系電車は、首都圏の電鉄では東武鉄道や西武鉄道に続き、横向きの座席を前向きにできる機構を採用。普段は運賃のみで乗れる通勤電車として走り、2018(平成30)年2月から夜には座席指定券が必要な全車指定席の列車「京王ライナー」として走る。

※2024年8月補訂:終売を追記

2015(平成27)年1月の京王百貨店の駅弁大会で販売。会期とともに発売し、会期とともに終売で、販売期間中は京王電鉄新宿駅の売店にも置かれた模様。発売は京王百貨店駅弁大会50回記念の一環だと思う。調製元はJR小田原駅の駅弁屋であるが、その名前は小田急電鉄の新宿駅の売店でもよく見掛ける。

京王電鉄9000系電車を模した陶器に、チキンライスを鶏唐揚、オムレツ、ハンバーグ、ウインナー、ポテトフライで覆ったボール紙のトレーを詰める。まるで冷凍食品を多用したようなお子様ランチな中身はどうでもよく、容器を目当てに買われた商品だろう。陶器を収めたボール紙の箱には、電車の写真やイラストが多用される。

京王電鉄は、東京都と神奈川県に6路線84.7kmの路線を持つ鉄道会社。東京と八王子を結ぶから、京王である。高尾山や多摩動物公園や東京競馬場などの行楽地を沿線に持つが、車両は2001(平成13)年1月デビューのこの9000系を含めてすべて通勤電車で、列車も新幹線や有料特急があるわけではない都市鉄道。駅弁を買って食べるどころか、車内での飲食もはばかられる。

この駅弁は発売以降、毎年1月の京王百貨店の駅弁大会で販売された。新宿駅のどこへ行けば買えたのかは分からない。2021年1月の京王百貨店の駅弁大会での販売が最後か。

※2024年8月補訂:終売を追記

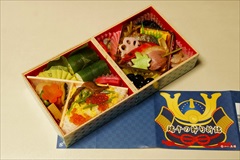

東京の浅草で1900(明治33)年に創業した老舗の弁当屋が、言い替えるとJR東日本の子会社の子会社で都内などのデパートに入居する弁当チェーン店が、毎年5月1日頃から5日頃まで販売する期間限定商品。端午の節句なので兜を描いた掛紙を使用、二段重ねの容器の下段に煮物やちらし寿司や笹寿司や柏餅、上段にブリ照焼や焼合鴨や有頭海老や黒豆やきんぴらなどを詰めていた。味は必然的に日本レストランエンタプライズ(NRE)の東京駅弁と同じ。食品表示ラベルの形式も同じもの。

新宿駅の駅弁売店で買えた箱入りサンドイッチ。東京都内のスーパーマーケットである紀ノ国屋が、「かつサンド」「鹿児島県産黒豚メンチかつサンド」に続く自社製かつサンド第3弾として、2019(平成31)年2月に発売した商品。カツサンドソースとタルタルソースを片面ずつに塗ったえびカツを、耳なし食パンに挟んで3切れ、袋に包装したうえでエビ色の紙箱に収める。

駅弁として意識して買われる商品ではないが、駅弁売店で買えるのは新宿駅だけのように見える。1953(昭和28)年に東京都青山で全国初のスーパーマーケットを開店したことで知られる高級スーパーのKINOKUNIYA(紀ノ国屋)は、2010(平成22)年からJR東日本の完全子会社。

新宿駅の駅弁売店で買えた箱入りサンドイッチ。東京都内のスーパーマーケットである紀ノ国屋が自社製かつサンドとして、2017(平成29)年9月に発売した商品。トンカツを耳なし食パンに挟んで3切れ、袋に包装したうえで白い紙箱に収める。国産豚肉、リッチミルクブレッド(パン)、パン粉、とんかつソースにこだわった製品だそうな。駅弁として意識して買われる商品ではないが、駅弁売店で買えるのは新宿駅だけのように見える。

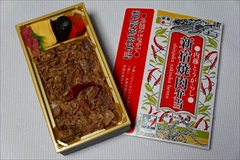

2018(平成30)年8月22日に東京駅の駅弁売店「駅弁屋 祭」での実演販売でデビュー。新宿駅の駅弁に見えるが、本来の調製元は山梨県は小淵沢駅の駅弁屋であり、山梨でなく東京都内の各駅で売られる模様。白御飯を牛肉煮で覆い、玉子焼、しいたけ、にんじん、大根漬を添える内容は、全国にありふれた牛肉駅弁。味は小淵沢駅弁の焼肉弁当と同じ。肉に1個載せた唐辛子が、江戸時代の現在の東京都新宿あたりでの特産品「内藤とうがらし」だという。2019年までの販売か。2021年の阪神百貨店の駅弁大会には出現。

※2022年4月補訂:現況を追記

新宿駅の駅ビルにできたお笑い専門劇場「ルミネtheよしもと」の開設3周年を記念して、2004(平成16)年4月27日から5月31日まで、新宿・東京・上野・大宮・品川の各駅のNRE駅弁売店で発売された記念駅弁。

ドーナツでも入っていそうなボール紙のパッケージの中に、チキンライス・焼きそば・玉子サラダのパックがひとつずつ入り、東京と福岡のどちらの銘菓かで争われる饅頭「ひよこ」も付いている。内容の割にえらく高額だが、吉本興業のパテントと後述の鑑賞券代が積まれたのだろう。

チキンライスに玉子焼を載せたオムライスと、焼きそばに玉子焼を載せた「オムソバ」の「オム」ふたつがバスケットに入って「オムニバス」だという。鑑賞券が当たるくじと「ルミネtheよしもと」登場芸人のカードが一枚ずつ入る。普段は駅弁を絶対に買わないであろう層だけに向けられた、珍しいタイプの駅弁。

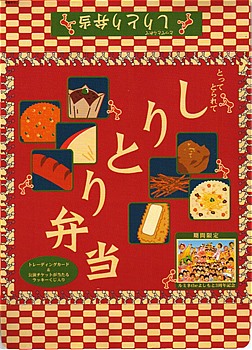

新宿駅の駅ビルにできたお笑い専門劇場「ルミネtheよしもと」の開設3周年を記念して、2004(平成16)年4月27日から5月31日まで、新宿・東京・上野・大宮・品川の各駅のNRE駅弁売店で発売された記念駅弁。

こちらは正方形のボール紙容器に16分割トレーが入り、その個々に食材が入る駅弁らしい風体だが、なんとその中身でしりとりができるという恐ろしいもの。ふたの裏側と食材を見ながらチャレンジする。こちらも比較的高額感があるので、このセンスを由としない方は買ってはいけない。鑑賞券が当たるくじと芸人トレーディングカードが各1枚付き。

2004(平成16)年4月23日に発売した、JR東日本八王子支社と日本レストランエンタプライズ(NRE)との共同開発駅弁。2004年放送のNHK大河ドラマ「新選組!」関連商品と見て良いだろう。新宿・三鷹・立川・八王子・甲府の各駅と中央本線特急列車内で販売される。

強度のあるタイプの竹皮製容器を、多摩地方の略地図に新選組名所の位置を描いた掛紙で包む。中身はワサビたっぷりの握り飯と蕎麦味噌焼にぎりに、鮒甘露煮、鶏照焼、帆立や里芋などの煮物、山菜天など。そのひとつひとつに多摩地方や新選組がこじつけられている。見てよし食べてよしの内容も、あと100円安くならなかったかと思う。

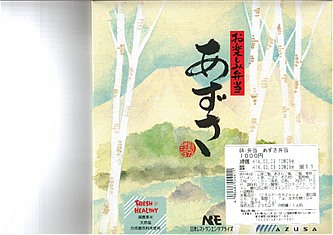

1993(平成5)年12月18日に新宿駅で発売。名前は列車愛称「あずさ」から来たもので、この名前の駅弁は過去にもあったと思う。正方形の容器にかけたボール紙のふたには、中央本線の車窓のイメージだと思う山岳と白樺の絵柄に、食品表示ラベルに隠れたが「スーパーあずさ」のロゴマークなどを描く。井形の仕切りを斜めに入れた中身は、角の3箇所に山菜御飯、あさり御飯、普通の御飯で3種の御飯を詰め、残るひとつの角に肉団子と煮物やコンニャクなど、真ん中に海老と公魚のフリッターと鮭照焼に玉子焼などを配置。「お楽しみ弁当」そのままの内容か。

シールに隠れて見づらいが、パッケージには「スーパーあずさ」用車両のロゴマークが入る。1993(平成5)年12月に臨時特急列車で営業運転を始め、翌1994(平成6)年12月のダイヤ改正で本格的にデビューしたE351系電車と「スーパーあずさ」は、曲線の多い線路で車体を傾けて速く走れる仕組みで、新宿駅〜松本駅の所要時間を約20分短縮した。そのうち中央本線特急「あずさ」のすべてを置き換えるのかと思ったら、E351系電車の製造は2年間で5編成のみで打ち切られた。

1997(平成9)年10月には大月駅で回送電車に側面から突っ込まれ、別の編成は踏切事故に遭遇して車両が不足、しばらくは置き換え前の国鉄時代の電車で時間をかけて代走させた。そして2001(平成13)年12月から2年間で、残る「あずさ」は速く走る仕組みを持たない新車のE257系電車で置き換えられる。2001(平成13)年3月4日に新宿駅で屋根上のパンタグラフを線路脇に落とす前代未聞の事故を起こしたのは、スピードアップを無にされた怨念か。