旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

新宿駅から中央本線の特急列車で約3時間。松本市は長野県の中央に位置する、人口約24万人の城下町。松本城や開智学校の街から、上高地や乗鞍高原の自然までの観光、精密機械などの工業、一帯の拠点となる商業で栄える。駅弁は大正時代かそれ以前からあり、現在は塩尻駅と松本駅の駅弁がJRの駅売店で一緒に売られる。1902(明治35)年6月15日開業、長野県松本市深志1丁目。

2019(令和元)年12月20日に松本駅で発売。商品名が輝く黒いスリーブに収めた長方形のプラ容器に、白飯を詰め、糸こんにゃくを混ぜたたっぷりの牛肉煮で覆い、はじかみで彩り、味玉子と梅わさびを添える。過去にははじかみでなく、季節の野菜の天ぷらを載せた模様。信州アルプス牛のすき焼きは、脂身も味付けも控えめで、弾力のある柔らかさは白飯のおかずでなく一体として味わえる気がした。取扱店は松本駅の「駅弁あずさ」だけで、しかもお昼時にしか入荷しないようで、これを買うために松本駅へ何度訪れたことか。

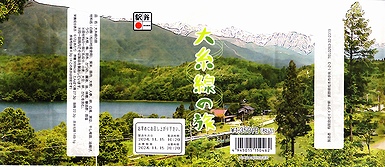

2015(平成27)年3月14日の北陸新幹線延伸開業日に松本駅で発売。当時の大北地域と安曇野市の観光団体で組織された大糸線ゆう浪漫委員会が、JR大糸線の名物を作ろうと調製元に企画を提案、厚生労働省の2013年7月の発表により2010年国勢調査時点での男性の市区町村別平均寿命が日本一だった長野県北安曇郡松川村などにちなみ、郷土料理研究家の横山タカ子先生の監修のもと、健康・長寿をテーマに大糸線沿線の食材を使用する駅弁を開発した。2023年10月のJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2023」にエントリー。

発売当時で竹皮編みの、現在は竹皮柄の紙箱に竹皮を貼り付けた容器に、大糸線の電車が走る風景写真を使う掛紙を巻く。掛紙の裏面はおしながき。容器に松川産の白米と白馬産の紫米による御飯を敷き詰め、信州米豚肉肩ロースの味噌焼、大根と人参の白煮、玉子焼、白滝の味噌煮、黒豆煮、椎茸のうま煮、醤油豆油揚げ巻、奈良漬とたくあんと梅を載せる。紫米の色彩と大きな具の視覚でも、それほど大きくない容器を手に持つとずしりと重い触覚でも、柔らかくもクールな味覚でも、他にない個性が印象的な駅弁。取扱店は松本駅の「駅弁あずさ」だけで、しかも昼前にしか入荷しないようで、10年間で6度目の訪問にてようやく買うことができた。

JRグループの観光キャンペーン「長野県・信州デスティネーションキャンペーン」の実施に合わせて、2017(平成29)年7月から9月まで数量限定で販売。同年10月にはJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2017」にエントリーされ、販売が継続されている。長方形の容器に白御飯を詰め、信州米豚の広い味噌漬と塩味の細切れで覆う。前者がハムのよう、後者が上品な豚丼のようで、いずれも臭みのない、味では個性的で高級感のある豚肉駅弁。他の具はレンコン1枚と野沢菜ラー油味噌漬と花豆のみと、シンプルだった。

信州米豚とは、長野県長野市に本社を置き全国に展開する食品卸売会社「マルイチ産商」が、2012(平成24)年頃から販売する商品。「お米で育った美味しい豚肉」、肥育期に飼料用米の玄米を粉砕して配合飼料に混ぜて与えることと、味に甘みがあることが、特徴あるいは宣伝文句。2017年に松本駅と軽井沢駅で駅弁になり、いずれも駅弁味の陣2017にエントリーされた。価格は2017年の購入時で1,000円、2020年時点で1,100円、2023年時点で1,200円。

※2023年9月補訂:値上げを追記

2003(平成15)年の発売。掛紙によると、駅社員が考案したという。白御飯の上に大きな鶏唐揚を載せ、ナガイモの天ぷら、マイタケ煮、山ごぼうの辛子味噌、わさび漬け、ゼリーを添える。油か脂が白く浮き、見た目にくどそうな鶏唐揚は、これが長野県中信地方の郷土料理である、鶏肉をニンニク入りのタレに漬けて片栗粉をまとい油で揚げた「山賊焼」。

掛紙に記されるとおり、山賊焼の命名の由来の一説が、鶏肉を揚げる→とりあげる→取り上げる→山賊になったものと言われているそうな。この山賊焼そのものは、油を吸うシートの上に載せたためか、意外に軽めで少々サクサク。それでもナガイモ2個まで揚げ物で、付合せの味付けもきつくしっかりして、健康への背徳を感じながら食べるところも駅弁の名前に結び付く。価格は2015年の購入時で760円、2020年時点で800円、2023年時点で900円。

※2023年9月補訂:値上げを追記

平成時代に入ってからの発売か。白御飯を鶏そぼろと錦糸卵で覆い、鶏照焼、シイタケ、紅生姜を載せ、無農薬葉野菜を詰める。柔らかな鶏飯と鶏肉の雰囲気と、駅弁では珍しい生野菜の使用は、駅弁としてはとても個性的で、どこにでもありそうな「地鶏めし」という名前で済ませるにはもったいない。掛紙に書かれる「4月10日は駅弁の日」「駅弁浪漫」「彩りさわやか」「無農薬新鮮野菜添え」のどこまでが、駅弁の名前に含まれるのだろうか。価格は2013年の購入時で840円、2014年4月の消費税率改定で870円、2020年時点で900円、2023年時点で1,000円。

※2023年9月補訂:値上げを追記

2000(平成12)年6月3日12時55分の調製と思われる、昔の松本駅弁の掛紙。絵柄は上記の2013年のものと同じ。製造年月日と消費期限を記したシールが元号表記、品名や材料名とリサイクル識別表示の有無などの些細な違いはある。

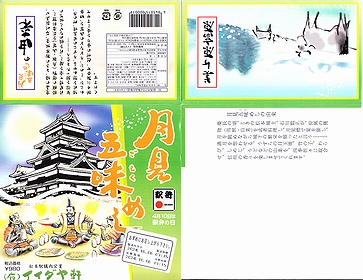

1960(昭和35)年に松本駅で発売。五味と書いて「ごもく」と読ませる。ふたに松本城と3人の武者の打合せ、側面に「月見五味めしの由来」「美ヶ原高原」「松本てまり」「上高地」を記したり描いた紙箱に、昭和時代は多治見焼の丸い陶器、現在はクリーム色の丸いプラ容器を詰める。この容器に茶飯を詰め、満月を想わせるうずらの目玉焼、竹の子、わらび、しめじ、うどなどの山菜、鶏肉、豚肉、海老、わかさぎ、紅生姜、しそ巻きりんごなどで覆う。食べれば味付けがちょっときついと思うも、すべてが唯一無二の個性で、遠目で見てもすぐ駅弁の名前が浮かぶ。ファンの多いロングセラー駅弁。価格は2008年時点で840円、2014年4月の消費税率改定で870円、2020年時点で900円、2023年時点で980円。

国宝松本城。1600年の前後に建てられ現存する天守もまた、黒瓦と黒漆で真っ黒な姿が、遠目で見てもすぐ分かる。その現存自体が珍しいうえに、月見櫓(つきみやぐら)を付設する構造も珍しく、これがこの駅弁のコンセプトにもなった。城下町は今も松本市の中心市街地として健在で、多くの地方都市のように車社会化や部外者の排除でさびれることなく、地主家主商店主が歩道や車道を広告や商品や車両で私用し怖い思いをすることが少なく、見て歩いて楽しい街並みがあると思う。

※2024年12月補訂:写真を更新

上記の駅弁「月見五味めし」の、2008(平成20)年時点での姿。上記の2024年のものと、同じ姿を変えていない。

※2024年12月補訂:解説文を手直し

2005(平成17)年5月8日に購入した、松本駅弁の紙箱。上記の2008年のものと比べて、容器や中身は変わらない。当時のパッケージでは松本城や風景の絵柄が版画風に平面状で描かれていた。

1970年代、昭和50年前後のものと思われる、昔の松本駅弁の掛紙。この頃までの月見五味めしは容器が陶器であり、そのふたにこの掛紙を載せていた模様。1982(昭和57)年頃までに現在のような、プラ製の容器を箱詰めするスタイルになった。

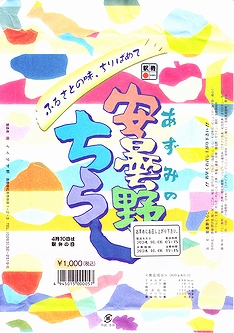

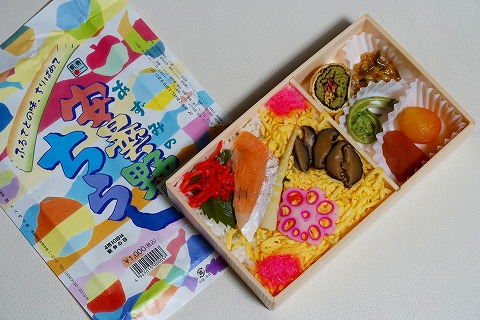

1990年代の駅弁の日に松本駅で発売か。信州安曇野の春をイメージしたちらし弁当だという。発売時から変わらない掛紙には、山並みや食材の形があるようにみえる。長方形の容器に酢飯を詰め、錦糸卵、サーモン、しいたけ、姫竹、大葉、紅生姜、でんぶ、花れんこんで彩り、そば寿司、金山寺味噌、たらの芽、あんず、りんごを添える。実は県内で養殖しているサーモンを含め、信州が感じられる雑多丼。価格は2008年時点で820円、2014年4月の消費税率改定で850円、2020年時点で900円、2023年時点で1,000円。

※2024年12月補訂:写真を更新

上記の駅弁「安曇野ちらし」の、2008(平成20)年時点での姿。上記の2024年のものと、おおむね変わらない。当時は容器のふたが経木で、中身はタラの芽が天ぷらであり、くるみが入り、りんごでなくさくらんぼが入っていた。

松本駅の釜飯駅弁は1990年代の発売か。陶製の釜飯容器にプラ製のふたをして、碌山美術館、双体道祖神、国宝松本城の文字や絵柄がある赤い掛紙をかけて濃緑の紙ひもでしばる。この容器に茶飯を詰め、野沢菜の油炒めとしめじ煮で覆い、合鴨、うずら卵、栗、高野豆腐、しいたけ、いんげん、山ごぼう、にんじんを載せる。お肉が1切れだけの山菜弁当でも、野沢菜をおかずに御飯と具の味付けでいける茶飯丼。

上記の駅弁「安曇野釜めし」の、2002(平成14)年時点での姿。20年以上が経過して、掛紙の絵柄も中身の具も異なるが、雰囲気が変わるものではない。当時のふたは木製だった。

2013(平成25)年11月15日に、年末までの期間限定で発売。その後も販売が継続されている。長野県農政部農業政策課が所管する信州産(長野県産)食材の販売促進活動「おいしい信州ふーど(風土)」の、松本地域活動協議会の活動の一環で、調製元、JR東日本の子会社で松本駅にて駅弁を売るステーションビルMIDORI、地元の食品包装資材業者である折協市場店、JA松本ハイランド、松本大学の大学生が、共同で開発したという。

正八角形の容器を2段に積み、商品名と松本の絵柄を印刷した紙帯で留める。中身は下段がおやき、野沢菜むすび、からしいなり、「山賊焼」なる鶏肉の揚げ物、そばの実えのき、葉わさびのおひたし、上段は揚げそば、きゅうりの豚巻き、しめじのソテー、豚の味噌焼、スイカの漬物、ぶどうゼリー、リンゴ煮。信州を無理なく無駄なく、いろいろ賑やかに詰め込んだ感じ。また、ワサビやカラシが各地に見えるオトナの味。詰め方の見栄えをなんとかして良くできないかとは思ったが、それと値段を除いて文句のつけどころがない、良い駅弁。売れ行きも良いそうな。価格は2014年の購入時で1,200円、2020年時点で1,300円。2020年には終売か。

※2022年4月補訂:終売を追記

2008(平成20)年10月から12月までのJRグループの観光キャンペーン「信州デスティネーションキャンペーン」の実施に向けて、同年4月26日に発売。掛紙にはこの駅弁で使う信州の食材がイラストで載る。中身は安曇野産の牛肉による牛丼、レタス、ニンジンやシイタケなどの煮物、マイタケ天、リンゴのレモン煮、ベニマス南蛮煮、パプリカ、わさび漬など。ざらっと渋く煮た牛肉煮を含め、内容の割にはあっさりさわやかな感じ。価格は2013年の購入時で1,050円、2014年4月の消費税率改定で1,080円。2019年までの販売か。

※2022年4月補訂:終売を追記

松本駅の上等幕の内駅弁。2001(平成13)年4月の新発売とあるが、JR東日本の観光キャンペーン「LOOK EAST」のオリジナル駅弁131種類のひとつとして、1989(平成元)年3月に発売されるなど、同じ名前の駅弁は過去に存在していた模様。大きめの正方形なボール紙の容器には松本城が描かれる。中身は黒いトレーで松花堂風に4分割され、日の丸御飯にトンカツと鶏肉と焼鮭に、油揚げに長いもに金山寺わさび味噌に、キャベツ千切りにミニトマトに野沢菜などと、統一性や地域性はよく分からないが、盛り沢山な内容。価格は2005年の購入時で1,050円、2014年4月の消費税率改定で1,080円、2020年時点で1,100円。2019年までには終売か。

※2022年4月補訂:終売を追記

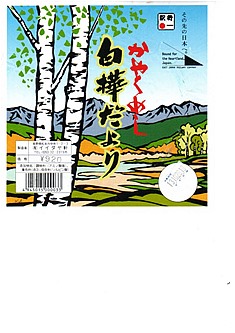

1990年代の発売か。白樺の木肌を刻んだ美濃焼を容器に利用、その中身はキノコ御飯の上に、すべて県内産で揃えたという、ワカサギ甘露煮・山ごぼう・野沢菜・アンズなどを載せたもの。醤油味がきつい感じがした。価格は2001年の購入時で920円、2014年4月の消費税率改定で950円。末期は予約限定の駅弁となり、2016年までの販売か。

※2019年8月補訂:終売を追記

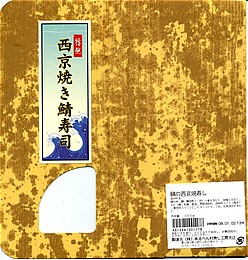

竹皮柄の小柄なボール紙製の容器を使う。中身は直方体の角が立つ太巻きが1本入り、7切れにカットされている。具は酢飯に薄く薄く薄くサンドされており、それは商品名と食品表示ラベルの内容からサバであるのだろうが、ツナか鳥そぼろか何か分からないような分量と風味であった。

内容も調製元も属地不詳な商品であるため、とりあえず購入箇所である松本駅の駅弁として収蔵。実際は松本、白馬、信濃大町、南小谷と、大糸線沿線の主要駅売店へ富山名物のますのすしを卸す調製元の商品。

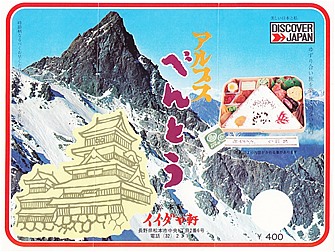

1970年代、昭和50年前後のものと思われる、昔の松本駅弁の掛紙。その名のとおり、掛紙には北アルプスの槍ヶ岳の写真を使い、中身の写真では白御飯が山型に詰められている。松本駅の駅弁なので、松本城も描かれる。

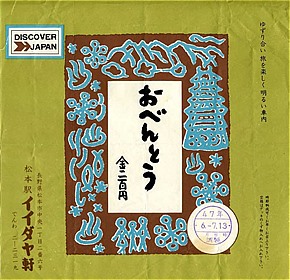

1972(昭和47)年6月7日13時の調製と思われる、昔の松本駅弁の掛紙。掛紙には地域を何も描いていないように見えて、松本城や安曇野の山々に雪や川に行楽の家族連れと、実はしっかり描かれている。調製印の位置や鮮明さも良い。

1971(昭和46)年9月30日の調製と思われる、昔の松本駅弁の掛紙。昔も今も松本駅弁の掛紙に好まれる柄は、松本城と安曇野の山々。左上に「DISCOVER JAPAN」ロゴマークをひっそりと記載する。

1960年代の調製と思われる、昔の松本駅弁の掛紙。美ヶ原高原、浅間温泉、国宝松本城、日本アルプス、美鈴湖を描いて、旅の気分が盛り上がりそうな、細長い掛紙。

1960年代のものと思われる、昔の松本駅弁の掛紙。約10年後の駅弁「おべんとう」と同じ絵柄を持ち、松本城や雪や温泉などがコミカルに描かれる。

1950年代のものと思われる、昔の松本駅弁の掛紙。松と松本城と日本アルプスを描いた。

おそらく1930年代の調製と思われる、昔の松本駅弁の掛紙。槍ヶ岳と松本城天守閣と名所案内という絵柄は、下記の1926年のものと構図が同じ。

1926(大正15)年5月17日の調製と思われる、昔の昔の松本駅弁の掛紙。下記の駅弁「御壽司」と同じ絵柄で、槍ヶ岳と松本城天主閣を描き、名所案内や調製元名も同じ。

おそらく1920年代、大正時代末期か昭和時代初期のものと思われる、昔の松本駅弁の掛紙。槍ヶ岳と松本城天主閣を描く。

おそらく1920年前後、大正時代のものと思われる、昔の松本駅弁の掛紙。左下の「大正九年」「50」の書き込みは収集者のもの。日本アルプスと松本城を描く。駅弁の名前と価格、注意書きと名所案内、意見記入欄での構成は、当時の駅弁掛紙として標準的。

1910年代、明治40年代前後のものと思われる、昔の松本駅弁の掛紙。収集者は1908(明治41)年のものとしていた。松本城の天守閣が掛紙の上部にそびえ立つ。駅弁の名前はなく、上弁当25銭、普弁当15銭、寿し10銭の定価表示があり、この価格は1906(明治39)年頃から1913(大正2)年頃までの駅弁の値段と一致する。また、長距離電話の番号があり、松本市に市外電話が開通したのは1908(明治41)年3月だという。調製元の信松館は、1920(大正9)年6月に現在のイイダヤ軒が駅弁を売り始める前に、松本駅にいくつかいたという構内営業者のひとつか。