旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

おそらく1930年代のものと思われる、昔の名張駅弁の掛紙。寺社と峡谷と「西玉水本館」の建物と、「大軌電車」と掲げるビルが描かれる。伊勢神宮と大阪上本町の大軌ビルディングの間にある名張の、名張川と調製元を描いたと推測。名張駅は国鉄やJRでなく、現在の近畿日本鉄道(近鉄)大阪線の駅。大阪電気軌道(大軌)の子会社である参宮急行電鉄が1930年に名張駅を開業、駅の東にある平尾山が観光地になり、そこにできた料亭兼旅館が、この駅弁の調製元である西玉水という。

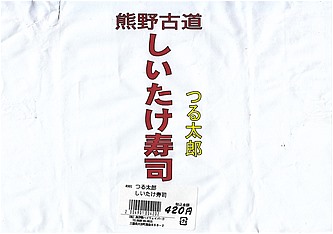

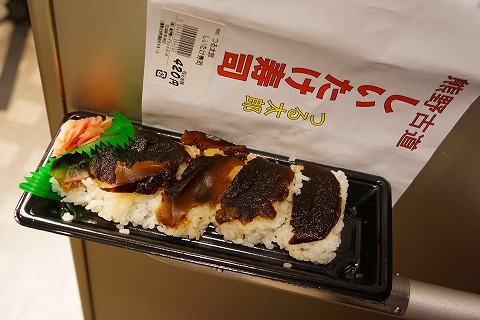

紀勢自動車道の奥伊勢パーキングエリアで買えたお弁当。高速道路会社の「速弁」ではない。惣菜向けの黒いトレーに、酢飯を敷き、シイタケ煮を並べ、ガリを添えて、商品名のみをコピー用紙にインクジェット印刷した掛紙を巻く。調製元はパーキングエリアの運営会社となっているが、商品名と掛紙に記される「つる太郎」で検索すると、三重県多気郡大台町の国道42号沿いの食堂と、これと同じ名前と中身の商品が出てくる。

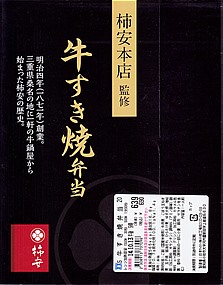

2014(平成26)年10月7日から4週間、全国のローソンで販売。コンビニエンスストア大手のローソンが、同じく全国にチェーン展開する牛肉等惣菜屋の柿安本店が監修する、弁当、おにぎり、手巻寿司の3品を販売したもの。黒いスリーブに収めた長方形の容器に白飯を詰め、牛すき焼で覆い、玉子焼と漬物を添えるその姿は、まるで駅弁そのもの。駅売店も駅弁屋も開いていない朝の亀山で、列車に乗る前に車中食として、つまり駅弁と同じ目的で買った。駅弁とは何かを考える材料として、三重県内で買ったことと、柿安の発祥地が三重県桑名なので、三重県のページに収蔵。

名古屋駅から特急列車「南紀」で約2時間40分。尾鷲市は三重県の南部で太平洋の熊野灘に面した、人口約1.5万人の港町。世界平均の倍は降る日本平均のさらに倍という、全国有数の多雨地帯であり、優れたヒノキを生み出す林業のまちでもある。駅弁は紀勢本線が全通した後の1960年代に売られたほか、尾鷲駅の駅弁を名乗る商品が時々出回る。1934(昭和9)年12月19日開業、三重県尾鷲市中村町。

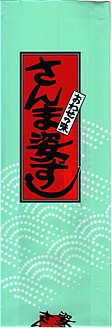

腹から割いて強く酢で締めたさんまを、酢飯の上に置いて一口サイズにカット、これを細長い容器に詰めて、厚手な空色のビニール袋に収めて密封している。価格は安めで味はそれなりだが、サンマなのに3日間も日持ちがするのは不気味でもある。これはスーパーの駅弁催事で紀勢本線尾鷲駅弁として出ていたもの。同じ商品が販売されているかどうか分からないが、サンマの姿寿司そのものは尾鷲の名物として、現地では食堂や土産物店で取り扱われているそうな。

※2015年8月補訂:現況の推測を追記

名古屋駅から関西本線でも近鉄電車でも約30分。桑名市は三重県の北端部で伊勢湾に面した、人口約14万人のベッドタウン。この木曽三川(きそさんせん、揖斐川と長良川と木曽川)の河口は、古くは海や川や陸の物流の拠点であり、交易や取引で商業が発達した。駅弁は1910年代に売られたほか、桑名名物の蛤(はまぐり)が売られたり亀山駅の駅弁に入ったりした。また、2020年に新築の橋上通路で開店した食堂が、駅弁を名乗る持ち帰り弁当を販売する。1895(明治28)年5月24日開業、三重県桑名市大字東方。

名古屋駅から特急列車「南紀」で3時間強。熊野市は三重県の南部で太平洋の熊野灘に面した、人口約1.5万人の港町。七里御浜の付近を除き険しい地形の様々が名所と紹介されたり、今は2004年登録の世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」が推される。駅弁は1960年代から2000年代まで、新宮駅と同じものが売られた。1940(昭和15)年8月8日開業、三重県熊野市井戸町。