旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

新大阪駅から新幹線で1時間ちょっと。福山市は広島県の東端に位置する人口約46万人の城下町で、戦前は鉄道の開通と繊維工業で成長し、戦後に大規模製鉄所を核とした臨海重工業で大きく発展した。1891(明治24)年に笠岡駅へ進出し、1940(昭和15)年に福山駅へ移転した駅弁屋の鯛寿司などが親しまれたが、2003(平成15)年1月に倒産したため三原駅の駅弁屋が進出した。1891(明治24)年9月11日開業、広島県福山市三ノ丸町。

広島駅から新幹線で約30分、山陽新幹線と山陽本線が接続し呉線を分ける駅。三原市は広島県南部で瀬戸内海に面した、人口約9万人の城下町。空港、新幹線、高速道路、港湾を有する交通結節点で、都市圏を形成する商工業都市。駅弁は1890(明治23)年に創業した駅弁屋のものが、今は改札外の臨時店やコンビニで買える。1894(明治27)年6月10日開業、広島県三原市城町。

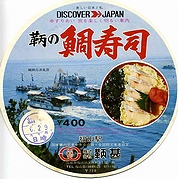

1998(平成10)年8月に三原駅で発売。長方形の木枠の容器に魚型をくり抜いた黒いトレーを入れてボール紙のふたをする。中身は鯛の混ぜ御飯の上に鯛焼フレーク・錦糸卵・桜おぼろを敷く。目玉の代わりに梅干しを、エラの代わりに椎茸やみつばを配置しているようにも見える。他は煮豆やみかん等の付け合わせ。香ばしい焼いた鯛の香りと柔らかい食感は、冷たい状態でもその特性を失っていない。福山駅弁の消滅を受けて、2003年3月1日から福山駅でも三原駅弁の取り扱いが始まったそうだ。2004年度JR西日本「駅弁の達人」対象駅弁。現在は売られていない模様。

※2013年5月補訂:終売を追記

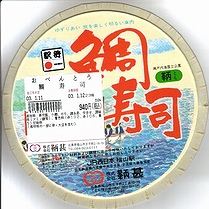

薄手のわっぱ風プラスティック容器に紙のふたをかけ、漁網をイメージしたと思われる網に割り箸ごと入れる。中身は酢飯の上に刻み海苔と錦糸卵を敷き、その上に香りと弾力性が豊かで味はほのかな鯛切り身を4切れ載せるもの。見た目も味も良い人気駅弁であったものの、駅弁業者の倒産により、購入日の翌々日の2003年1月14日限りで失われた。

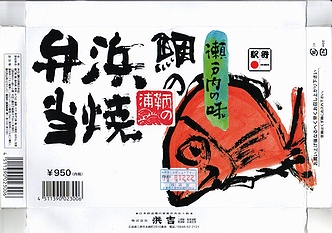

昭和40年代のものと思われる、昔の福山駅弁の掛紙。当時の駅弁の中身がうかがえる写真が付いている点は資料性が高いが、肝心の調製年が押印されていない。