旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

新大阪駅から新幹線で1時間ちょっと。福山市は広島県の東端に位置する人口約46万人の城下町で、戦前は鉄道の開通と繊維工業で成長し、戦後に大規模製鉄所を核とした臨海重工業で大きく発展した。1891(明治24)年に笠岡駅へ進出し、1940(昭和15)年に福山駅へ移転した駅弁屋の鯛寿司などが親しまれたが、2003(平成15)年1月に倒産したため三原駅の駅弁屋が進出した。1891(明治24)年9月11日開業、広島県福山市三ノ丸町。

広島駅から新幹線で約30分、山陽新幹線と山陽本線が接続し呉線を分ける駅。三原市は広島県南部で瀬戸内海に面した、人口約9万人の城下町。空港、新幹線、高速道路、港湾を有する交通結節点で、都市圏を形成する商工業都市。駅弁は1890(明治23)年に創業した駅弁屋のものが、今は改札外の臨時店やコンビニで買える。1894(明治27)年6月10日開業、広島県三原市城町。

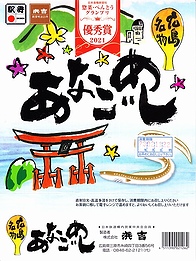

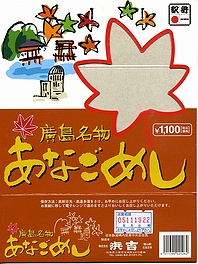

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2005(平成17)年秋の新商品か。正方形の容器を、福山でなく厳島神社鳥居や原爆ドームのような広島名所とアナゴやしゃもじを描いたスリーブにはめる。中身は茶飯を焼穴子だけで覆い、ガリと柴漬けを添えるもの。アナゴに香りや柔らかさでなく、かまぼこのような弾力性があることが特徴。広島空港でも、同じ内容と異なる絵柄のスリーブで空弁として売られる。価格は2005年時点で1,100円、2014年時点で1,150円、2017年時点で1,200円、2020年時点で1,250円、2021年時点で1,280円、2022年時点で1,350円から1,390円、2023年時点で1,420円、同年5月から1,600円。

※2023年7月補訂:値上げを追記

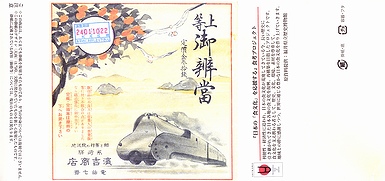

2024(令和6)年1月10日に購入した、福山駅弁の掛紙。この年の京王百貨店の駅弁大会で、掛紙を復刻した駅弁「昭和レトロな掛け紙弁当」のひとつとして輸送販売された。「上等御辨當」で「定価金参拾錢」の掛紙は、昭和10年代の糸崎駅弁のものだろう。容器と中身は上記の駅弁「広島名物あなごめし」と同じ。なぜか1,600円でなく1,430円の値段が付いた。

掛紙に描かれる奇怪な汽車は実在した。1928年から東海道・山陽本線で特別急行列車などを牽いたC53形式蒸気機関車のうち43号機を、1930年代からの世界的な流線形ブームに乗じて1934年にこんな姿に、実際にはもう少し角張った姿に改造し、特別急行列車「燕」などを牽引した。空気抵抗と風圧を軽減したものの、冷却と点検整備に難があったそうで、1両のみの改造に終わり1948年に廃車、保存されず解体された。蒸気機関車C53そのものが、重量と複雑な機構に困り、1950年までに全廃された。京都鉄道博物館に流線形でない1両が保存される。

2005(平成17)年11月19日に購入した、福山駅弁のスリーブ。上記の2023年のものと、駅弁の名前が旧字体で、絵柄はまるで異なるが、大きさと中身は同じ。

2018(平成30)年1月の京王百貨店の駅弁大会で、1,700円で輸送販売。長方形の容器に味付ご飯を詰め、白い煮穴子で覆い、漬物と生姜を添える。下記のとおりいくつもの種類がある福山駅のアナゴ駅弁において、最もシンプルな内容。調製元が特製とする御飯と穴子とタレのみを食べさせる、おそらく調製元の自慢と自信の塊だと思う。だからかどうか、現地では要予約であり、むしろ催事に送られたり、日本食糧新聞社の総合見本市「ファベックス展」の「惣菜・べんとうグランプリ」に出品し2022年の金賞を得たりしている。価格は2019年時点で1,800円、2023年時点で1,900円、同年5月から2,100円。

2019(平成31)年1月の阪神百貨店の駅弁大会で実演販売。以後もこの駅弁大会に限り販売されるほか、予約により地元でも買えるらしい。名前からして、福山駅弁「あなごあいのせ重」の上等版なのだろう。小柄な容器にタレ御飯を詰め、焼穴子と煮穴子で覆い尽くし、にんじんと漬物で彩り、調製元専用のたれを添付。通常版と同じく焼穴子は歯応えがあり、煮穴子はとろける柔らかさで、アナゴの分量は通常版の倍量といった感じ。値段も2千円近くなるので、大都会の催事場で売るのは自然に思える。価格は2019年の購入時で1,980円、2023年5月から2,100円。

※2023年7月補訂:値上げを追記

2012(平成24)年1月の京王百貨店の駅弁大会で輸送販売。小柄で深めな長方形の容器に透明なふたをして、商品名を書いたボール紙の枠に半分だけはまる。中身はタレ御飯に煮穴子と焼穴子が並ぶもの。同じ調製元の他や過去の駅弁と同じ食材だから、味も同じ。つくりはやや雑だったが、こういう組合せはとても自然に感じる。現地で買えるかどうかは分からない。2021年1月から「二代目あなごあいのせ重」に改称し、引き続き駅弁催事へ送られる。

価格は2012年の発売時や購入時で1,000円、2014年時点で1,050円、2015年時点で1,030円、2016年時点で1,080円、2018年時点で1,100円、2019年時点で1,150円、2021年時点で1,200円、2023年時点で1,300円、同年5月から1,480円。

※2023年7月補訂:値上げを追記

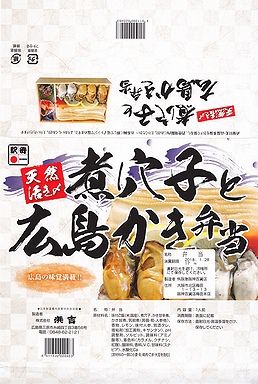

2018(平成30)年1月の阪神百貨店の駅弁大会で実演販売。現地やその他の場所で売られたかどうかは分からない。味付飯を、身を折り返して載せるほどたっぷりの柔らかい煮アナゴと、カキの茶色い甘辛煮3個と白い旨煮2個とレモンで覆い、レンコンと柴漬けを添えていた。カキもアナゴも没個性的に最上の量と味で、値段もすごいことに。翌2019年の阪神百貨店の駅弁大会でも実演販売。以後は売られない模様。

※2023年7月補訂:終売を追記

2010〜2011年の駅弁大会シーズンには登場していた模様。円形の加熱機能付き容器に白御飯を詰め、玉子焼を振り、煮アナゴと焼アナゴと刻みアナゴを載せるもの。中身も味も福山駅弁や広島空弁と共通。これは駅弁催事専用商品ではないかと思う。2013年までの販売か。

※2018年10月補訂:終売を追記

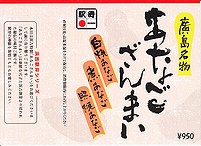

駅弁の名前から推測して、NHKみんなのうたで「だんご3兄弟」が流行した1999年以降、その頃の発売か。小ぶりの真っ黒な容器の中に穴子御飯を敷き、その上に塩焼あなご・煮あなご・照焼あなごと、3種の方法で調理されたあなごが載る。写真ではちらし寿司のごとく具が散乱しているが、神奈川県内の駅弁大会での購入のため、輸送中にこうなったと判断したい。アイデアは面白いが、価格と内容と味の比較で、同じ県内の広島駅や宮島口駅にやや劣る気がする。現在は売られていない模様。

※2013年5月補訂:終売を追記

上記の駅弁「あなご三兄弟」の、2013年時点での姿。2011年までには、こうなっていたらしい。中身も容器も価格も変わらないのに、なぜか名前が変わった。味ももちろん同じ。購入後ほどなくして消えた模様。

※2018年10月補訂:終売を追記