旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

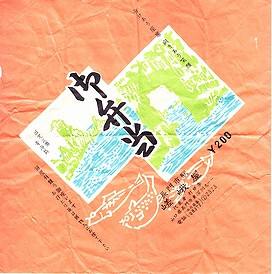

1970年代のものと思われる、昔の長門市駅弁の掛紙。国定公園青海島をふたつ描く。長門市駅では1920年代から1980年代まで駅弁が売られたが、どうも販売した弁当は1970年代の「おにぎり弁当」以外は幕の内だけだったようで、紹介例を見たことがなく、残された駅弁掛紙もほとんどみない。

広島駅から新幹線で1駅15分。岩国の城下町から城山を挟んだ西側約3km、または錦川の少し上流にあり、市街地から遠くないものの、山に囲まれていて雰囲気はまるで異なる。岩国駅と同じく、駅弁は今はない。1975(昭和50)年3月10日開業、山口県岩国市御庄。

新岩国駅のキヨスクで売られていた、山口県岩国の郷土料理「岩国寿司」のお惣菜。御飯に合わせ酢を混ぜて敷き、シイタケやエビや錦糸卵や魚肉などを散らし、また酢飯を敷いて具を散らし、これを繰り返した上でまとめて押し潰して切り分けるサンドイッチ。新潟県の上越地方や長崎県の大村でも見たような、甘めな積層ちらし押寿司。1,050円のものも売られていた。

山陽本線岩国駅と山陽新幹線新岩国駅には、国鉄時代には地元の駅前旅館が駅弁屋として入っていたが、1990年代に撤退し2005年には破産した。以後は広島や徳山の駅弁屋や地元の業者が入ることなく、駅弁のない駅となっている。