旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

広島駅から電車を乗り継いで約1時間半。柳井市は山口県の南東部で瀬戸内海に面した、人口約2.9万人の商業都市。江戸時代までは瀬戸内や山陽道の一商都として栄え、今も市街には室町時代の町割りや江戸時代の家並みが残る。駅弁は昭和時代になくなったが、当時の駅弁屋が寝台特急列車の車内販売向けに幕の内弁当を卸しており、これが列車が廃止される2009年3月まで続いた。1897(明治30)年9月25日開業、山口県柳井市中央2丁目。

2024(令和6)年10月5日の朝に初めて販売。JR西日本の観光列車「WEST EXPRESS 銀河」が、夜行特急列車として京都駅から下関駅まで運行される日の一部に限り、8時13分から31分までの柳井駅での停車時間に限り、ホーム上で立ち売りされるお弁当。屋台向けプラ容器に、タイの混ぜご飯を詰め、白身魚フライを載せる。色も量も味も淡い、朝食に適したお惣菜。今回2025年の購入時には容器に小さな「柳井鯛めし」のシールが貼られたが、シールは他の絵柄になることも、ないこともある模様。調製元は現物でも現地でも記されず不明。柳井金魚ちょうちんの法被と帽子を着用した係員が、かつての駅弁立売の容器を模した箱を首から下げ、列車から降りてきた数十名の中高年男性に取り囲まれていた。

1980年に京阪神地区の新快速列車向けに製造された国鉄117系電車のうち6両を、JR西日本が改造して2020年9月から運行する「WEST EXPRESS 銀河」。旅行会社のツアー客に限定した団体専用列車として走り始め、2023年2月の運行から乗車券と特急券で乗れる列車として切符の販売を始めた。京都駅や大阪駅から、出雲市駅や下関駅や新宮駅まで、週2往復程度の運転。定員は昼行で93名か101名、夜行で85名とされ、引き続き連日完売の人気列車、あるいは昭和時代の夜行客である中高年男性の1人客に買い占められて一般客が乗れない知られざる列車として、JR西日本の管内を行き来する。

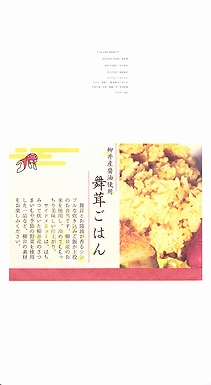

2025年の訪問時に柳井駅の立ち売りで買えた弁当。屋台向けだと思う発泡材の容器に、柳井醤油を使うマイタケと昆布の炊き込み御飯を詰め、牛肉、ウインナー、きゅうり、柳井産のサツマイモを添える。御飯の分量と風味の軽さもあり、おにぎり弁当と同じように使えると思う、朝食向けの軽食弁当。調製元は下記のサンドイッチ群と同じで、カルビとキュウリは共通の食材か。中身のアップ写真と宣伝文を載せた掛紙が巻かれていて、この日にホームで買えた商品の中では、もっとも駅弁らしい体裁を備えていたと思う。

朝の柳井駅での鯛めしなどの販売は、2024年8月のJR西日本のWESTEXPRESS銀河のプレスリリースで、「山陽コースおもてなし」のひとつとして発表された。それから1年弱、同列車の指定券がまったく入手できなかったため、「銀河」以外で現地に行くこととして、近隣に泊まり朝の普通列車で訪れた。晴れた朝の柳井駅下りホームの18分間は、数十名の乗客が物販を囲んだり電車を撮影したりで忙しい。乗車客も下車客もなく、他に訪れたり見送る人もなく、弁当と乗客がホームから消えて、青黒い電車は去った。

2025年の訪問時に柳井駅のホーム上で買えた商品。耳あり食パンに、たっぷりの牛焼肉とレタスとキュウリと千切りにんじんを挟んだサンドイッチを、紙に包んでフィルムで巻いた。駅弁やエキナカではもちろん、スーパーやコンビニでも見ない、商店街と惣菜店が残っていれば買えるかもしれない、手作り感のあるサンドイッチ。競争に負けて弁当を買えなかったり、朝から弁当を食べないような、WESTEXPRESS銀河の乗客の、朝飯になったと思う。調製元はインスタグラムでサンドイッチのトレーラーカフェと自己紹介。

2025年の訪問時に柳井駅のホーム上で買えた商品。耳あり食パンに、たっぷりのツナのマヨネーズ和えとキュウリ挟んだサンドイッチを、紙に包んでフィルムで巻いた。駅弁やエキナカではもちろん、スーパーやコンビニでも見ない、商店街と惣菜店が残っていれば買えるかもしれない、手作り感のあるサンドイッチ。競争に負けて弁当を買えなかったり、朝から弁当を食べないような、WESTEXPRESS銀河の乗客の、朝飯になったと思う。調製元はインスタグラムでサンドイッチのトレーラーカフェと自己紹介。

2025年の訪問時に柳井駅のホーム上で買えた商品。マヨネーズを塗った耳あり食パンに、厚焼きたまごを挟んだサンドイッチを、紙に包んでフィルムで巻いた。駅弁やエキナカではもちろん、スーパーやコンビニでも見ない、商店街と惣菜店が残っていれば買えるかもしれない、手作り感のあるサンドイッチ。競争に負けて弁当を買えなかったり、朝から弁当を食べないような、WESTEXPRESS銀河の乗客の、朝飯になったと思う。調製元はインスタグラムでサンドイッチのトレーラーカフェと自己紹介。

黒いプラスティックのトレーを詰めたボール紙のふた付き箱という汎用弁当容器を使用、駅弁の名前と食品表示のシールを貼り、輪ゴムで十字に留める。中身は日の丸御飯にメンチカツ、鶏唐揚、揚げたこ焼き、焼き魚など、その柔らかい食感と水気の多さは駅弁でなく仕出し弁当だと感じる。後述の販売形態からも、この弁当を駅弁と見なせるかどうかは微妙であった。

この駅弁は駅や調製元での発売がなく、東京発九州行の寝台特急列車の徳山からの車内販売でのみ、一日5〜10個が発売されたという入手困難なもの。それ以前には予約や新幹線「こだま」車内でも販売されていたとか。昭和時代まで遡ると、柳井駅は公式な駅弁販売駅で、日本初の珍駅弁「ドライカレー弁当」が有名であった。

2009年3月14日のJRダイヤ改正による、東京と九州を結ぶ寝台特急列車の全廃により、この駅弁と車内販売も同時に廃止、柳井駅弁は完全に消滅することとなった。廃止末期の寝台特急では鉄道ファンや駅弁ファンが早朝の1号車に行列をつくる、柳井駅弁の争奪戦が繰り広げられた。

※2009年4月補訂:終売により解説文を修整

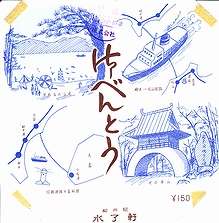

1970年代のものと思われる、昔の柳井駅弁の掛紙。中国車内販売株式会社の印があるので、山陽本線の車内販売で売られたものか。黒島海水浴場、柳井→松山航路、国鉄連絡大島航路、光台寺山を描いた。

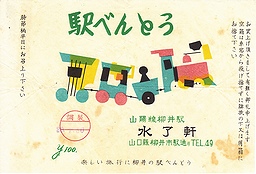

1955(昭和30)年7月30日の調製と思われる、昔の柳井駅弁の掛紙。まだ「特製御辨當」のような古めかしい名前で幕の内駅弁を売る所が多かった時代に、ずいぶんとモダンな名前と絵柄だと思う。