旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

博多駅から特急列車「リレーかもめ」と新幹線「かもめ」を乗り継いで約80分。嬉野市は佐賀県の南西部で2006年に嬉野町と塩田町が合併してできた、人口約3万人の温泉町。千年以上前からの温泉町で、長崎街道の宿場町でもあった。鉄道は長崎本線も佐世保線もここを通らなかったが、2022年に新幹線の駅ができた。駅に売店はなく、駅弁もない。2022(令和4)年9月23日開業、佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲。

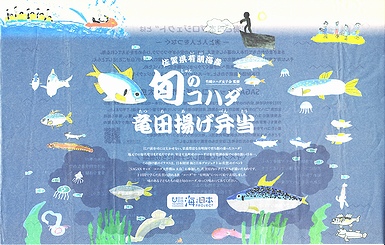

西九州新幹線と嬉野温泉駅前が開業した2022(令和4)年9月23日に、駅前のイベントで買えたお弁当。9月23日から25日まで嬉野温泉駅の駅前広場で開催された、西九州新幹線しゅん功・開業イベント「CHANGE URESHINO FESTIVAL」に隣接したテントで、「日本財団 海と日本PROJECT」の幟を出し、この弁当を積んで販売していた。

駅弁でもよく使われる長方形のプラ容器を、弁当の名前と海や魚を描いた薄手の掛紙で包む。中身は太良みかんを使用したみかん御飯を、佐賀県有明海太良町産のコハダの竜田揚げ、玉子焼、ししとう、さつまいもなどで覆い、有明海産海苔の佃煮を添える。思わず出会えた、お魚がおいしいお弁当。この近隣にそんな駅弁はないので、嬉野温泉駅の駅弁になったら面白いと思う。

これは国土交通省と首相官邸の総合海洋政策本部が絡む日本財団の補助事業「海と日本プロジェクト」により、株式会社まちづくり嬉野と嬉野温泉和多屋別荘と海と日本プロジェクトin佐賀実行委員会が企画し、竹崎コハダ女子会と嬉野温泉和多屋別荘とSAGANキッズが参加し、この時にプレ販売した弁当だったらしい。10月8日から12月まで、嬉野温泉駅前の観光交流施設「まるくアイズ」で本販売。新幹線の駅弁とも、道の駅の駅弁とも、紹介されていない。

博多駅から地下鉄直通電車で約1時間半、天神から高速バスで約1時間。唐津市は佐賀県の北西部で唐津湾に面する、人口約11万人の城下町。有史以来の大陸や朝鮮半島と日本列島との交通路にあり、中世に松浦党が支配、江戸時代に肥前国唐津藩の城下町ができ、以後は石炭と積出港で栄えた。発電と競艇に松原や焼き物でも知られる。2005(平成17)年1月の合併で呼子や伊万里湾も市域となる。駅弁は1983(昭和58)年3月の筑肥線の乗り入れで、東唐津駅から博多駅の駅弁屋の支店が移転してきたが、1998(平成10)年頃までに撤退。1898(明治31)年12月1日開業、佐賀県唐津市新興町。

唐津駅の隣の駅で、博多駅から電車で1時間強。東唐津駅はかつて、後にJR筑肥線となる博多駅からの鉄道が松浦川を挟み唐津市街地の対岸で折り返す玄関口で、第二次大戦後から博多駅の駅弁屋が支店を出して駅弁を売った。1983年の筑肥線の電化とルート変更で駅は移転、電車は唐津駅へ乗り入れるようになり、駅弁も移転した。1925(大正14)年6月15日開業、佐賀県唐津市松南町。

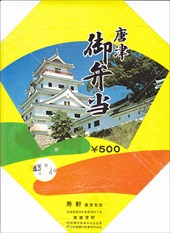

1980年代頃の調製と思われる、昔の東唐津駅弁の掛紙。1983(昭和58)年3月まで、東唐津駅は筑肥線からの唐津の玄関口であり、すべての列車はこの駅で進行方向を変え、博多駅方面と山本駅方面へ向かい、駅弁も売られていた。掛紙の記述から、博多駅の駅弁屋の支店があったことが分かる。写真は史実によらず1966(昭和41)年に模擬天守を新築した唐津城。

佐賀駅から列車で2駅7分。久保田は2007(平成19)年に佐賀市へ編入されるまで、約120年間単独で村制や町制を敷いた宿場町。長崎本線が唐津線を分けるこの駅では、1920年代に駅弁が売られた記録がある。1896(明治29)年10月10日開業、佐賀県佐賀市久保田町徳万。

佐賀駅から唐津線の列車で3駅16分。小城市は佐賀県の中央部で2005年に城下町と宿場町と農村と漁村の4町が合併してできた、人口約4万人の市。小城といえば小城鍋島藩の城下町で明治時代に興った小城羊羹(おぎようかん)が知られる。駅弁はないが、昭和時代にその小城羊羹が立ち売りされたことがあり、その資料を村岡総本舗羊羹資料館で見ることができる。1903(明治36)年12月14日開業、佐賀県小城市三日月町久米。

佐賀駅から唐津線の列車で約30分。多久市は佐賀県の中央部で牛津川上流の多久盆地に位置する、人口約2万人の工業都市。鉄道の開通により1900年代に炭鉱で栄えて市制を敷いたが1972年までにすべて閉山、以後は跡地の工場化を図る。駅弁はないが、この駅が莇原駅(あざみばるえき)であった1920年代に構内営業者がいた。1899(明治32)年12月25日開業、佐賀県多久市北多久町大字小侍。