旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

熊本駅から観光特急列車で約1時間半。人吉市は熊本県の南部で盆地に位置する、人口約3万人の城下町。球磨焼酎や球磨川下りが知られ、SL列車や観光列車でアクセスできた。駅弁は国鉄時代からの駅弁屋が駅前に店舗を構え、駅売店に駅弁を卸し、ホーム上での立ち売りによる販売もあった。2020(令和2)年7月の水害により、すべての路線が運休中。1908(明治41)年6月1日開業、熊本県人吉市中青井町。

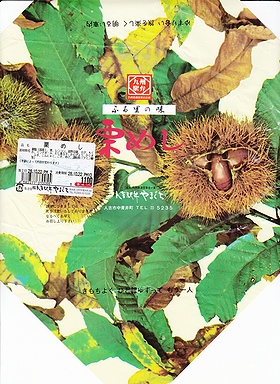

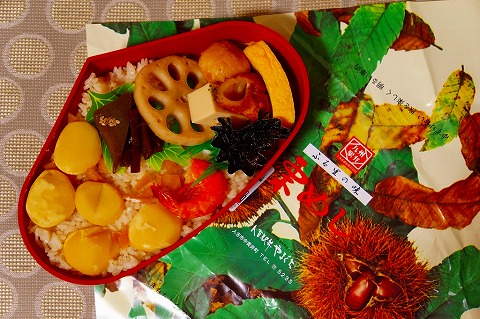

1965(昭和40)年に発売。「鮎ずし」とともに、人吉駅と昭和時代の九州を代表した駅弁。クリの形をした赤いプラ容器を、栗と葉を描いた絵柄のスリーブに収める。中身は味付け飯に、駅弁として大きな栗を甘く味付けして5個散らし、かんぴょうも散らし、玉子焼き、しいたけ、高野豆腐、からしれんこん、鶏肉煮、ひじき煮、ちくわ煮、佃煮を添えるもの。昭和時代に各地で売られた栗飯駅弁の貴重な生き残りであり、その当時から大きな栗がたくさん入り他社が感心するほど優れた駅弁であったが、2025年5月の調製元の変更によるものか、それにより常時の輸送販売を始めたからか、今まで人吉駅の駅弁として買って食べてきた姿より、見た目も味も淋しくなった気がした。

2000年代に890円または892円だった価格は、2007年頃に900円に統一、2013年時点で1,000円、2014年時点で1,100円、2020年時点で1,200円、2023年時点で1,250円、2024年時点で1,300円、2025年10月時点で1,380円。

九州を縦貫する初めての鉄道は、熊本県の八代から球磨川を上り、人吉盆地から矢岳の峠を越え、加久藤盆地で鹿児島と宮崎へ行く線路を分け、霧島連峰を見ながら鹿児島湾や日向灘へ至った。人吉の城下町は峠越えの機関車の車庫が置かれる鉄道の要衝となり、駅弁が売られ、北回りで宮崎を目指す線路が分岐した。

海沿いでのちの国鉄鹿児島本線や日豊本線が開通すると、この線路は1927年に肥薩線という支線になったが、ここは福岡や熊本と宮崎を結ぶ急行列車が止まる主要駅であり、温泉と焼酎の城下町で駅弁「栗めし」「鮎すし」が人気を集めた。高速道路の開通で2000年3月にそのような都市間列車は消えたが、SL列車や観光列車の運行と駅弁の立ち売りで、駅弁の存在はより知られるようになったと思う。

2020年7月の豪雨災害で、人吉駅に発着する3方向すべての鉄道が不通となり、2025年時点でも復旧していない。駅弁は駅前で引き続き売られたほか、2022年6月28日から熊本駅での常時の販売が始まったが、鉄道に加え駅前の市街も被災したことで衰退し、年間の売り上げが約3億円から1億円程度に落ち込んだことで、人吉駅の駅弁屋は鹿児島の駅弁屋に事業を譲渡した。そのため、人吉や熊本以外の場所で売られることがほとんどなかった人吉駅の駅弁が、こうして東京や大阪で容易に買えるようになっている。

※2026年1月補訂:写真を更新し解説文を全面改訂

上記の駅弁「栗めし」の、2023(令和5)年時点での姿。長らく使われた大きな掛紙は、2022年にスリーブへ置き換えられた。当時までの中身は、切り干し大根の混ぜ御飯を、5個のクリと、えび、ふき、れんこん、高野豆腐、肉団子、玉子焼などで覆うもの。写真のとおり、上記の2025年のものと比べて、下記の2016年のものと同じく、ぎっしり感が段違い。味でもクリの存在感が大きかった。人吉駅前の調製元店舗と人吉駅での立ち売りで売られた駅弁であり、輸送販売は東京の京王百貨店と大阪の阪神百貨店と熊本の鶴屋百貨店での駅弁大会か、JR九州の駅弁キャンペーン「九州駅弁グランプリ」の開催に伴う博多駅での販売に、ほぼ限られていた。

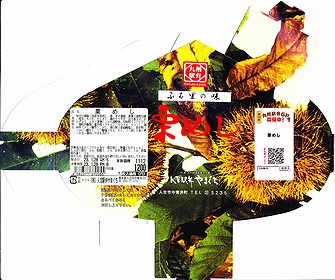

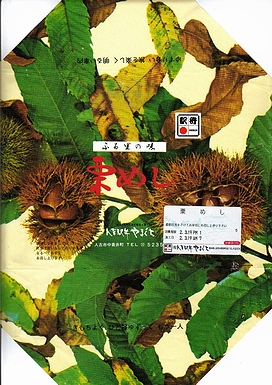

2016(平成28)年10月22日に購入した、人吉駅弁の掛紙。この掛紙の大きさや絵柄と、赤黒いプラ容器は、昭和時代から変わらない。

2006(平成18)年1月1日に購入した、人吉駅弁の掛紙。絵柄も赤いプラ容器も中身も、前のものや後のものと変わらない。当時の価格は890円であるほか、この年度に限りJR九州の駅弁キャンペーン「九州駅弁ランキング」で駅弁収集企画「シールラリー」が実施されており、そのシールが貼られる。当時は消費税が内税の890円、または消費税が外税の892円と、売り場により値段が異なっていた。

2002(平成14)年3月19日に購入した、人吉駅弁の掛紙。後のものと絵柄や内容は変わらない。駅弁の容器や中身や味も変わらない。当時は調製元が日本鉄道構内営業中央会の会員であり、掛紙に駅弁マークが付いていた。

1955(昭和30)年に発売。「栗めし」とともに、人吉駅と昭和時代の九州を代表する駅弁。アユと笹の葉の写真の使用を継続したスリーブに収めた長方形の容器に、紡錘形の酢飯にアユの酢締めの半身を貼り付けたアユの姿寿司を2本並べ、甘酢生姜と椎茸煮物と、魚形容器の醤油とわさびの袋を添える。明治時代から昭和時代まで全国各地で駅弁となり、今では事実上ここにのみ残る、酸味の強いアユの姿寿司に、昭和時代を懐かしむ。価格は2010年時点で900円、2013年時点で1,000円、2014年時点で1,100円、2020年時点で1,200円、2021年秋から1,000円に値下げか。

人吉駅では、令和の時代にまで駅弁を立ち売りした。1969(昭和44)年から立ち売りを続ける菖蒲(しょうぶ)さんが、かつては急行列車の、のち特急列車や観光列車の発着に合わせて、ホーム上で「栗めし」「鮎ずし」などの駅弁を立ち売りした。2020(令和2)年7月の豪雨災害で、人吉駅に至る3方向の鉄道路線がすべて被災して列車の発着がなくなり、立ち売りが休止されたまま、2023年3月に菖蒲さんが亡くなり、立ち売りは消えた。

※2024年3月補訂:写真を更新し解説文を手直し

2020(令和2)年2月2日に購入した、人吉駅弁の掛紙。ここまで約20年、あるいは昭和時代から、青竹形のプラ容器を覆う大きな掛紙とその絵柄、わさびを抜いていない半身のアユの姿寿司が2本という中身、人吉駅のホーム上での立ち売りは変わらなかった。2020年7月の豪雨災害で列車と立ち売りが消え、2023年の夏頃にプラ容器がなくなり、2024年1月までに掛紙がスリーブに変わり、わさびが別添になった。

2014(平成26)年1月15日に購入した、人吉駅弁の掛紙。値段を除き、上記の2020年のものと同じ。こちらの掛紙には、九州鉄道営業会のマークが付いている。

2002(平成14)年3月19日に購入した、人吉駅弁の掛紙。掛紙の絵柄も、プラ容器も中身も、昭和の昔から変わっていないのではと思う。この時の掛紙には、日本鉄道構内営業中央会の駅弁マークがあった。

1978(昭和53)年7月28日11時の調製と思われる、昔の人吉駅弁の掛紙。絵柄は上記のものと同じで、今のものと変わらない。標語の内容まで変わらない。

2013(平成25)年の新商品で、同年のJR九州の駅弁キャンペーン「第10回九州駅弁グランプリ」にエントリー。この駅弁に専用のプラ製弁当箱には、当時すでに大人気の熊本県キャラクター「くまモン」のみが描かれ、これに駅弁の名前を記した紙帯を締める。中身は白飯を鶏そぼろで覆い、海老とタコとブロッコリーを載せ、ごぼう天、薩摩揚、かまぼこ、玉子焼、レンコンを添える。見て、食べて、美しい小箱。味は、かしわめしというよりは、鶏そぼろ丼。価格は2013年の発売時や2016年の購入時で1,100円、2020年時点で1,200円、2023年時点で1,250円。同年6月までにプラ容器をスリーブに替えて1,080円。

※2024年9月補訂:容器の変更と値下げを追記

2007(平成19)年の新商品で、同年のJR九州の駅弁キャンペーン「第4回「九州の駅弁」ランキング」にエントリー。人吉駅の駅弁「栗おこわ」や「えびめし」と同じ、ひょうたん型の赤いプラ容器を、商品名を描いた赤と黒のスリーブに収める。中身は白飯を、鶏照焼というより焼き鳥と呼びたいブロック状の鶏肉で覆い、えび、玉子焼、かまぼこ、こんにゃく、梅干し、酢の物、うぐいす豆などを添えるもの。味としては焼鳥丼。価格は2007年の発売時で1,000円、2014年時点で1,100円、2020年時点で1,200円。

※2020年5月補訂:値上げを追記

いつから売られる駅弁だろうか。楕円形のエコ容器におこわを敷き、クリのスライスを並べ、焼鮭も載せ、こんにゃく、ふき、れんこん、高野豆腐を添える。昭和時代の名駅弁であり、今も有名な人吉駅弁「栗めし」の姉妹品に見えて、こちらの知名度はほとんどなく、しかしこれが好きなファンはそこそこいる。栗の大きさと味は申し分なし。その他の具も普通に良い味。

価格は2009年時点で900円、2014年時点で1,000円、2015年時点で1,100円、2020年時点で1,200円、2024年時点で1,250円。

※2024年9月補訂:値上げを追記

上記の駅弁「栗おこわ」の、2009年時点での姿。ヒョウタン型のプラ容器を使うことと、掛紙やスリーブなどを使わずに名前のない風呂敷で包むことが特徴で、2019年度まではこの姿だった。12年後のものと見比べると、有頭海老が入っていたり、クリがまるごと、ごろごろと入っていたり、豪華な感じがする。値段は人吉駅で主力の駅弁「栗めし」「鮎すし」と同じく、2009年の購入時で900円、2013年時点で1,000円、2014年時点で1,100円、2020年時点で1,200円。

※2021年3月補訂:新版の収蔵で解説文を手直し

昔ながらのおにぎり屋さんのように、中身を二重の紙包装で包む。中身はとにかく巨大。直径約10センチ、高さ約5センチ程度の鮭と昆布の握り飯が鎮座し、鶏唐揚などのおかずや付合せも付属する。以前から写真では見ていたが、実物がこんなに巨大だとは思わず驚くとともに、満腹になった。腹持ちの上で日本一費用対効果の高い駅弁のひとつだろう。価格は2003年時点で340円、2005年の購入時で370円、2010年時点で380円、2015年時点で490円、2024年時点で500円。

※2024年9月補訂:値上げを追記

人吉駅の駅弁屋さんのサンドイッチ。タマゴサンドとハムサンドが3切れずつで合計6切れを、紙で包み紙箱に収める姿は、駅弁屋が駅で売るサンドイッチの標準的なスタイル。ハムサンドには他にきゅうりとパイナップルが挟んであり、一見奇妙な組み合わせのようで、食べるとなかなか美味いと同時に、水気が供給されて食べやすくなる。価格は2016年の購入時で390円、2020年時点で400円、2021年時点で450円、2023年時点で500円。

※2023年7月補訂:値上げを追記

2002(平成14)年3月19日に購入した、人吉駅弁の紙箱。値段を除くすべてが、上記の2016年のものと同じであった。

人吉駅の幕の内弁当。紅白の椿の花が描かれた、大きな黒い長方形のボール紙容器の中に、黒いプラ製のトレーを入れる。中身は日の丸御飯に、海老フライを代表とするひととおりのおかずが入るもの。煮豆や切り干し大根や酢の物など箸休めに当たるものが、容器の半分を占めるユニークな内容は、まるで球磨川を見ながら球磨焼酎を楽しむための駅弁か。価格は2003年の入手当時で945円、2014年時点で1,100円、2021年時点で1,200円。2023年時点で「幕の内弁当」(900円)に変更か。

※2024年9月補訂:現況を追記

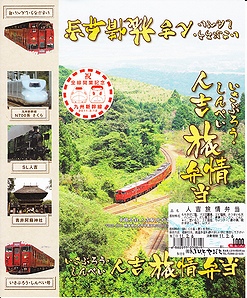

九州新幹線全線開業記念駅弁22種のひとつとして、2011(平成23)年1月1日から8月31日まで販売。竹皮製の容器に、肥薩線大畑駅スイッチバックでの観光列車「いさぶろう」「しんぺい」の写真を大きく載せた掛紙をかける。半透明のプラ製トレーに収まる中身は、キビ入り御飯にハンバーグ、有頭海老、マス甘露煮、出汁巻玉子、ウインナー、さつまいも天、海老南蛮など。山越えの列車にふさわしい外観と内容を備えていると思う、山のおべんとう。2014年頃まで販売された模様。

肥薩線は、鹿児島県へ最も早く到達した鉄道である。明治時代末期における最先端の土木技術を用いて、全長2km以上のトンネルを掘り、ループ線とスイッチバックで矢岳峠を越えた。これが国家にとってどれだけの事業であったかは、トンネルの篇額(へんがく:寺社やトンネルなどの上部や側部に掲げられる看板)に。当時の逓信大臣の山縣伊三郎と鉄道院総裁の後藤新平が書を寄せていることにうかがえる。両氏の名前は1996(平成8)年3月に、このトンネルを抜けて人吉駅と吉松駅を結ぶ観光列車の名前になった。

※2017年5月補訂:終売を追記

2003年か2004年の秋に発売。陶製の釜飯容器に木のフタをして、お品書きを載せてボール紙のパッケージにはめて、販売時にポリ容器のお茶を付ける。中身は麦混じり御飯にとろろをかけて温泉卵を添え、椎茸たまり漬や人吉つくり芋などの具を載せるもの。

割りばしではなくスプーンが欲しい気がしたが、確かに今までにないスタイルの駅弁だし、適度に水分が飛んでいて食べやすいし、なんだかけっこううまい。10月から4月の期間限定販売で、基本的に前日までの予約が必要だが、特急列車の車内販売で買えたという報告をよく見た。現在は販売されていない模様。

※2013年5月補訂:終売を追記

佐賀県内の百貨店の駅弁大会で入手した、ネットでも人吉駅でも見たことがない人吉駅弁。ヒョウタン型のプラ容器に茶飯を敷き、錦糸卵の上に3個の海老を載せ、竹輪や蓮根や山菜や切干大根や煮豆など、なぜか茶系に統一されたおかずを詰める。包装に掛紙もパッケージもなく、中身が「野菜天ぷら」としか記されない食品表示のシールを貼り、割りばしをセロテープで付ける。

味は可もなく不可もなく、しかし3個の海老の他に「えびめし」を感じられない、彩りも貧弱ながっかり系。それよりも商品そのものが駅弁らしくも惣菜弁当らしくもなく、その存在に疑問と謎を感じる弁当。ただ、価格だけは人吉駅弁らしい、「栗めし」「鮎すし」と同じ850円+消費税。販売箇所によって890円になったり892円になったりした。2007年頃までの販売か。

※2020年5月補訂:終売を追記

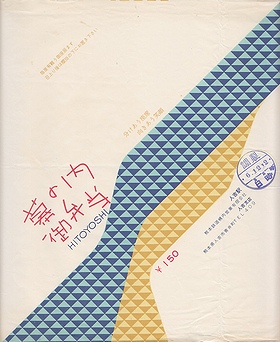

1960年代の、6月12日12時の調製と思われる、昔の人吉駅弁の掛紙。150円の幕の内駅弁であれば1960年代だと思うが、絵柄やフォントはファンシーな1980年代のものにも思える。