旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

博多から特急列車「ソニック」で約2時間。大分市は大分県の真ん中で瀬戸内海に面した、人口約47万人の城下町で県庁所在地。戦後昭和に製鉄や石油化学コンビナートの臨海工業で発展した。駅弁は1918(大正7)年から売られたが2007年に撤退、以後は駅の弁当売り場に、いくつかの業者による惣菜や新作駅弁が出たり消えたり。1911(明治44)年11月1日開業、大分県大分市要町。

博多から特急列車「ソニック」で約2時間。別府市は大分県の中部で瀬戸内海の別府湾の奥に位置する、人口約11万人の温泉町。日本一の源泉総数と総湧出量を持ち、市街のいたるところで湯けむりが立ち上り、年に1000万人以上の観光客が訪れるほか、市民の生活は温泉とともにある。駅弁は1920(大正9)年から売られたが2007年に撤退、以後は駅の弁当売り場に、いくつかの業者による惣菜や新作駅弁が出たり消えたり。1911(明治44)年11月1日開業、大分県別府市駅前町。

大分駅と別府駅の駅弁売り場で買える柿の葉寿司。惣菜向けプラ容器に、酢飯にサバの切り身を貼り柿の葉で巻いたものを5個並べ、商品名と価格と食品表示のシールを貼る。全国で売られても奈良や吉野やその周辺の名物や郷土料理とされる柿の葉寿司と同じものが、大分と宮崎の県境でも、あるいは大分県佐伯市でも名物を名乗り、またはこの調製元「かわなみ」の柿の葉ずしが人気となり、大分の鉄道駅や空港や道の駅などでも売られる。普通においしいサバの柿の葉寿司。

大分駅と別府駅の駅弁売り場で買える柿の葉寿司。惣菜向けプラ容器に、酢飯にアジの切り身を貼り柿の葉で巻いたものを5個並べ、商品名と価格と食品表示のシールを貼る。全国で売られても奈良や吉野やその周辺の名物や郷土料理とされる柿の葉寿司と同じものが、大分と宮崎の県境でも、あるいは大分県佐伯市でも名物を名乗り、またはこの調製元「かわなみ」の柿の葉ずしが人気となり、大分の鉄道駅や空港や道の駅などでも売られる。崩れや酸味のない、身が小さくても締まりと新鮮さを感じる、おいしいアジの柿の葉寿司。

大分駅と別府駅の駅弁売り場で買える柿の葉寿司。商品名は「詰め合わせ柿の葉ずし」とも読め、食品表示では「柿の葉ずし3種詰合せ」。惣菜向けプラ容器に、酢飯にしめさば、サーモン、穴子の切り身を貼り、柿の葉で巻いたものを合計8個並べ、商品名と価格と食品表示のシールを貼る。高価でも普通においしい柿の葉寿司。

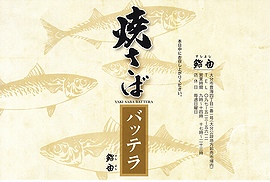

2014年に大分駅で発売か。名前のとおり、焼きサバのバッテラを、酢飯と焼きサバを貼り合わせた棒状の寿司6切れを、整然と細長い箱に収めて掛紙を巻く。内容と分量と風味の割には安価だと思う、これはおそらく地元で普段使いの駅弁。価格は2014年時点で670円、2021年時点で700円、2023年時点で800円。調製元がどうも2023年末までに休廃業したようで、この駅弁は買えなくなっている。

※2024年9月補訂:値上げと終売を追記

2004(平成16)年に6種類が誕生した小柄安価駅弁「豊後香箱シリーズ」のひとつ。というより従来の「あじずし」(525円)のリニューアルか。経木枠長方形の容器に木目柄ボール紙のフタをかけて輪ゴムでしばり、ピンク紙にインクジェットプリンタで文字を印刷した掛紙をかけてゴムでしばる。中身は生姜を盛りシソの葉を挟んだ酢締め鯵の握り寿司が6カン。

この価格で関アジは使えないと思うが、身の締まりは他駅同種駅弁の上を行くと思うし、身も厚切りで使ってくれている。底深容器で空間を広く取ったことで中身の見栄えもOK。掛紙の見栄えや品質は残念。

この駅弁は、2007(平成19)年11月の駅弁業者の撤退により終売となったと思われる。

※2008年1月補訂:業者撤退を追記

木枠の長方形の容器に木目調の紙ぶたをかけて輪ゴムで留め、さらに竹皮を巻いて商品名を書いた紙をかけて竹皮柄の針金でしばる。中身は大分米ひのひかりの酢飯に大葉を挟んで酢締めの小鯵を載せ、おろし生姜と刻みネギを添える、つまり小鯵寿司。列車内でこういう内容の商品をつまむシチュエーションを想像しにくいのだが、こういう内容で駅弁にしているのは驚いてよいと思うし、味もよいと思う。

この駅弁は2005(平成17)年「九州の駅弁ランキング第2弾」の駅弁ラリーで全50種の収集を目指すため、その対象の大分駅弁を4種まとめて別府駅受取で予約購入したものだが、売店取り置きではなく調製元係員の直接持参手渡しとなっていて、びっくりした。

この駅弁は、2007(平成19)年11月の駅弁業者の撤退により終売となったと思われる。

※2008年1月補訂:業者撤退を追記

2000年頃に発売。駅弁では米子や敦賀や高山で見られる棒寿司を、大分近海の鯖を使って作ったもの。小さな割にいい値段がするが、脂の乗り、ぷりっぷりの食感、酢飯に対する鯖の分量、いずれも半端ではなく、駅弁を超えて名産品か土産物と見たい逸品。その証拠に、駅弁としては珍しい要冷蔵の商品である。

この駅弁は、2007(平成19)年11月の駅弁業者の撤退により終売となったと思われる。

※2008年1月補訂:業者撤退を追記

上記駅弁と同じもの。しかし「冷蔵庫に入れずに涼しい場所で保存」と、その取り扱いに関する注意点がまるっきり逆になった。見栄えも中身も風味も同じなのに、なんでこんなに違うのかは分からない。

この駅弁は、2007(平成19)年11月の駅弁業者の撤退により終売となったと思われる。

※2008年1月補訂:業者撤退を追記