旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京の鉄道ターミナルのひとつ。1883(明治16)年の開業以来、東京の北の玄関口として、東北上信越地方や北海道連絡の長距離列車が100年以上ここを起終点とし、文学や歌にもよく表現された。1991(平成3)年の東北新幹線の東京駅への延伸や、2015(平成27)年の上野東京ラインの開業で、その役割を東京駅へ譲った。駅弁は東京駅と同じものが売られるが、昭和時代には日本食堂が支店を構えて別個に品を揃えた。1883(明治16)年7月28日開業、東京都台東区上野7丁目。

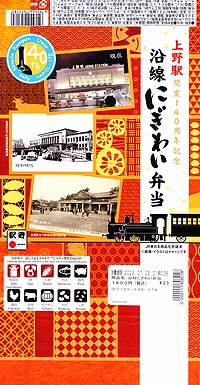

2023(令和5)年7月1日に上野駅と東京駅で発売。上野駅開業140周年を記念し、上野駅に乗り入れている山手線、京浜東北線、高崎線、宇都宮線、常磐線の沿線地域をイメージした食材を彩りよく盛り込んだ弁当なのだという。掛紙では明治時代と昭和時代と現在の上野駅舎の写真を使い、裏面に上野駅の年表を記す。

添付のおしながきで紹介する中身は、中央が山手線東京で、深川めし、あなご煮、焼き海苔、大根漬け。左下が宇都宮線栃木で、とちぎ和牛焼肉とキャベツ炒め、ベリー大福。左上が京浜東北線埼玉で、埼玉県産里芋入りコロッケ、さつまいも甘煮、埼玉伝統野菜しゃくし菜の漬物。右上が高崎線群馬で、すきやき風炊き合わせ。右下が常磐線で、いわしの梅煮、れんこん煮、つくね串、蒲鉾。食材を眺めるとほとんど既存の東京駅弁の詰合せなのに、こじつけ感なく各線沿線へ見事に割り当てて、御飯とおかずのお弁当の量と組合せに構成した、深い知識でできている。非公開の予定数で終売の見込み。

こうして上野駅は、1883年7月28日の開業から140年。上野駅は東京の北の玄関口とされ、東北上信越地方から北海道や北陸までの列車が発着し、今も新幹線に姿を変えて地下4階に乗り入れる。しかし1991年の新幹線の東京駅への延伸や、2015年の上野東京ラインの開通、2016年の夜行列車の全廃などで、上野駅を始発駅や終着駅とする列車がほとんどなくなったことを受けてか、そんな振返りが懐かしの姿になりつつある。この駅弁も上記のとおり、関東地方だけでできている。

上野駅の駅舎の商業施設「アトレ上野」に入居するレストラン「ハードロックカフェ」が、店舗のリニューアルを記念して2014(平成26)年2月25日から3月3日まで提供した料理。アメリカにもロックの世界にもない「駅弁」を名乗り、駅弁の容器に見立てた真四角のトレーに、ハンバーガー、ビーフステーキ、マッシュポテト、ナスやエビなどの炒め物、チョコレートケーキなどを詰めた。注文販売、持ち帰り不可、注文から提供まで40分もかかるという、おおよそ駅弁らしからぬスタイルではあったが、こんな名前のメニューを出した店舗は、きっと世界中でここだけだろう。

2012(平成24)年夏の期間限定駅弁で、掛紙を見ると上野駅の駅弁売店「駅弁屋 匠」でのみの販売か。多くの駅弁で使われる長方形の容器を使用、中身は白御飯の上をウナギの蒲焼きで覆い、ダイコンの味噌煮と柴漬けを添えるシンプルなもの。浜松駅弁が二千円を超えるようなこの夏のウナギの高騰を考えると、なぜ例年通りの普段着な姿で出て来られたのか不思議である。

上記の「駅弁屋 匠」限定のうなぎ弁当の、2013年時点での姿。掛紙が横長から縦長に変わり、四角い容器が丸くなり、中身から柴漬けがなくなり、価格が60円上がった。それ以外は変わらない。

2011(平成23)年3月24日の上野駅商業施設「エキュート上野」内の駅弁売店「駅弁屋 匠」の開業に合わせて発売か。赤いトレーを接着した長方形の容器に透明なふたをして、商品名と店舗名を描いた黒い掛紙を巻く。中身は白御飯の上に牛タンを貼り付け、焼売と漬物を添えたもの。牛タンはどう見ても網焼きには見えないが、薄いなりに分量はあり、コショウの味付けが御飯に合う。仙台駅の名物駅弁と名称が一字一句違わないのは気になる。今回は200円引きの1,000円で買えた。現存しない模様。

※2017年4月補訂:終売を追記

2011(平成23)年3月24日の上野駅商業施設「エキュート上野」内の駅弁売店「駅弁屋 匠」の開業に合わせて発売か。赤地に黒塗りな長方形の容器を、「匠」と記した朱色の掛紙で包む。中身は牛肉旨煮を載せた茶飯、コハダとキスとエビのにぎり寿司、かき揚げとタラの芽唐揚とジャガイモ揚、はんぺんやちくわぶなどのおでん、きんぽらごぼうとべったら漬。にぎり寿司は江戸前風、おでんは関東風ということで、それなりの個性はあると思う。現存しない模様。

東京駅に続いて2006年に開業した上野駅の駅弁売店「駅弁屋旨囲門」は、橋上コンコース商店街の改装により2010年10月に閉店したが、こうしてその半年後に名前を変えて再開業したため、東日本地区各地の駅弁が引き続き駅構内で買える。しかし旨囲門の頃は食べる場所を備えたウォークイン式売店であったものが、改装でカウンター型店舗になったため、現地での食べやすさは後退した。寝台特急が発着する13番線にあったベンチもほとんど撤去されている。

※2017年4月補訂:終売を追記

上野駅構内のスーパーマーケットで購入した弁当。黒塗りの長方形の容器に透明なふたをして、まるごとラップで包んでシールをいろいろ貼る。中身は白御飯の上に鶏肉ぶつ切りの照焼をたくさん貼り、うずらの煮玉子、こんにゃく、大根醤油漬を添えるもの。現存しない模様。

かつて東北上信越方面の旅客でごった返していた上野駅の大屋根の下で営業するこの高級スーパーマーケットチェーンでは、各地の駅弁や駅弁のような弁当も販売しており、ここの商品を駅弁と紹介するブログも少なくない。この商品は見た目に惣菜だが、調製元は小田原駅弁の東華軒であり、「相州」つまり相模という調製元所在地の国名を冠するため、なんとなく駅弁っぽい。味は醤油風味のササミがおいしかった。しかし「相州」の表現は、今では武蔵の国でも相模でもほぼ使われていないと思う。

※2017年4月補訂:終売を追記

市販の時刻表での表記は「ともこのよくばり弁当」。ボール紙製の弁当容器に「上野駅限定 膳まい」のシールを貼り、弁当の名前を記した紙帯を巻く。黒いプラ製トレーで9区画に区切られた中身は、日の丸御飯、赤飯、あさりめし、鶏立田揚、焼鮭、サトイモなどの煮物、牛肉とシメジなどの炒め物、ゼンマイ和えと玉子焼、レンコン炒めと大根生酢。食事としては悪くないが、「ともこ」と「よくばり」のアピールがまったくないため、駅弁としては特徴がない。2014年時点で現存しない模様。

※2015年2月補訂:終売を追記

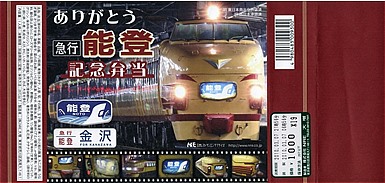

上野と金沢を結ぶ急行列車「能登」の廃止を記念して、2010(平成22)年3月1日から13日まで販売された記念駅弁。正方形の容器に木目柄のボール紙でふたをして、急行列車の写真をいくつも並べた掛紙を巻き、セロハンテープで留める。中身はイクラ付き白御飯とウナギ付き茶飯、ブリ照焼、有頭海老、カニ爪焼き、玉子焼、イカとサケの和え物、ホタテやタケノコなどの煮物など。

列車の運行経路にちなんだ内容は、大きな大きな焼ブリにこそ感心したものの、それを除けば千円を取るのが恥ずかしい並等幕の内。掛紙目的で買われる弁当だろうから、これでよし。掛紙のデザインはいい感じに決まっているし、しかも3月1日から4日まで、5日から8日まで、9日から13日までの各日で異なるデザインとしたそうな。

「能登」は東京と北陸地方を結んだ夜行列車。新幹線が博多駅まで開業した1975年3月に上野駅と金沢駅を結ぶ列車として誕生し、上越新幹線が開業した1982年11月に経路を上越線から信越本線に変更、新幹線のぞみ号が博多駅まで乗り入れた1993年3月に寝台と座席の客車から座席のみの電車に変更され、長野新幹線が開業した1997年10月に経路が信越本線から上越線に戻り、新幹線の500系のぞみ号がなくなった2010年3月に廃止となった。

1993年に寝台車の連結がなくなってからは、1995年から1997年にかけての国内航空規制緩和による航空運賃の多様化、1997年の北越急行ほくほく線開業による首都圏から北陸地方までの所要時間短縮、1998年の均一周遊券(ワイド・ミニ周遊券)の廃止などの要因により、列車は長距離客ではなく深夜の帰宅客を運ぶようになっていた。

1991年2月の乗車時には寝台も座席も上野から金沢まで賑わっていたが、2000年10月の乗車時、上野駅で列車を満員にして大宮駅では乗り切れないくらいの乗客が、高崎駅を過ぎて目が覚めたらきれいに消えていたことが印象に残る。他の夜行列車が次々となくなる中、よくぞ2010年まで残っていたと思うし、廃止後も臨時列車として運行が継続されることが不思議に思える。

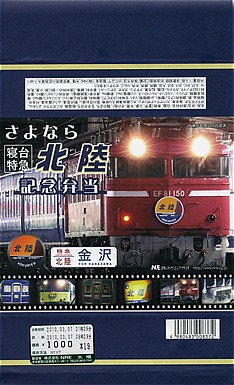

上野と金沢を結ぶ寝台特急列車「北陸」の廃止を記念して、2010(平成22)年3月1日から13日まで販売された記念駅弁。木目柄で長方形の容器を輪ゴムで留め、寝台特急列車の写真をいくつも並べた掛紙を巻き、セロハンテープで留める。掛紙のデザインは3月1日から4日まで、5日から8日まで、9日から13日までの各日で異なるデザインとしたそうな。

中身は白御飯の上をとりそぼろと玉子そぼろで覆い、ニンジンの星とグリーンピースで寝台特急を描くほか、おかずとしてカニ爪フライ、スパゲティ、カニカマロール、サトイモやタケノコなどの煮物、有頭海老、サケ塩焼き、ポテトサラダ、菜の花のおひたし、野沢菜漬、「北陸」と書かれたようかんなど。上記の「能登」に比べてまともな御飯とおかずが入っており、同じ値段ながら急行と特急の格差が付けられていた。

「北陸」は東京と北陸地方を結んだ夜行列車。1922年に走り始めた夜行普通列車がルーツであるそうだが、1950年に全国各地の急行列車に名前を付けた際に「北陸」となり、新幹線が博多駅まで開業した1975年3月に寝台特急へ格上げされた。以後は寝台特急列車にしては運行する距離が短い地味な列車として、1980年代のブルートレインブーム、1982年の上越新幹線開業、1987年の国鉄分割民営化、1997年の長野新幹線開業などを横目に走り続ける。

末期の「北陸」は8両編成のうち4両を個室寝台が占める快適性を誇り、他の寝台特急列車が利用不振で次々に廃止される中で、「トワイライトエクスプレス」や「サンライズ瀬戸・出雲」とともに寝台券が取りにくい人気列車であったと思う。個人的にも寝台券が取れないため北陸旅行を取りやめたり、乗車して寝ていたら後から同じ番号の寝台券を持った乗客が来たりと、他の夜行列車ではもはや経験できない出来事に何度も遭った。

だから、2010年3月のダイヤ改正で利用不振により廃止と発表されたことが信じられず、これに対してマスコミの疑問や反論が出なかったことは報道統制であるとも感じられた。2015年に北陸新幹線が金沢まで延伸されれば廃止が避けられない列車ではあったし、廃止理由として併記された車両の老朽化は事実だと思うが、JRの都合により早めに体よく消されてしまった印象が消えない。

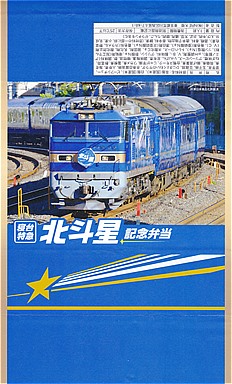

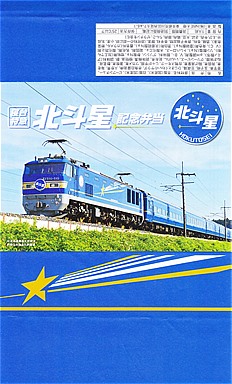

上野駅と札幌駅を結ぶ寝台特急列車「北斗星」の運転終了を記念して、2015(平成27)年8月1日から13日までと、17日から23日まで、上野駅の駅弁売店「駅弁屋 匠」と59号売店で販売。掛紙の写真はもちろん、寝台特急北斗星号。8月1日から10日までと11日から23日までで、掛紙を変えて販売。

北斗星が走る沿線の地域をイメージした食材を入れたという中身は、掛紙の裏面に書かれるとおり、茶飯と白飯、ビーフシチュー、湯葉やワカメなどの煮物、有頭海老、合鴨スモーク、赤魚焼、ひじきとくわいのサラダ、玉子焼など。4か月前に食べた「カシオペアスペシャル弁当」との共通点を感じた。

寝台特急列車「北斗星」は、1988(昭和63)年3月13日の青函トンネルの開業に合わせ、一日2往復でデビュー。当時の他の列車には存在しなかった、シャワー室付きA寝台1人用個室「ロイヤル」、この列車のために国鉄が用意して上野駅と青森駅との間の寝台特急列車で暫定的に使用していたテレビ付きA寝台2人用個室「ツインデラックス」、食堂車での7,800円の予約制ディナー、そして本州と北海道を乗り換えなしで結ぶ列車が、バブル景気の時代に大いに注目された。列車は連日満員の盛況で、翌年のダイヤ改正では臨時の1往復も毎日の運転に。多客期には増便で一日片道最大5本の寝台列車が津軽海峡を抜けた。

その後は景気の悪化や航空運賃の値下げ競争などで利用は落ち着き、1999(平成11)年7月に同じ区間と経路で寝台特急列車「カシオペア」がデビューしたことにより1往復が廃止、2008(平成20)年3月に津軽海峡線での北海道新幹線の工事を理由に1往復を廃止、2015(平成27)年3月に車両の老朽化と北海道新幹線の走行試験を理由に廃止された。その後は臨時列車での運行を続け、8月21日の上野駅発、翌8月22日の札幌駅発を最後に完全に廃止、この駅弁が販売された。

2015年8月21日に購入した、上野駅弁の掛紙。上記の予告のとおり、販売期間の後半は違う掛紙、具体的には列車の写真のみが異なる掛紙で販売した。値段と中身は同じ。

上野駅と札幌駅を結ぶ臨時寝台特急列車「カシオペア」の運転終了を記念して、2016(平成28)年3月1日から21日まで上野駅と鉄道博物館で販売。掛紙の写真はもちろん、寝台特急カシオペア号。販売期間前半の1日から12日までと、後半の13日から21日までで、異なる掛紙を使った。この写真は後半のもの。

機関車や客車と同じ銀色の容器に、列車内の予約制弁当「カシオペアスペシャル弁当」や食堂車の予約制ディナー「カシオペア懐石御膳」の内容を盛り込んだという中身は、青菜小海老を盛る白御飯、キンメダイ塩焼、かまぼこ、玉子焼、コンニャクやニンジンなどの煮物、鶏肉煮、じゃがいもやズッキーニなどのバター焼、イカと鮭の麹漬、たこバジル、べったら漬など。過去の寝台特急廃止記念弁当と同じ価格なのに、16年間売られたベースとなるメニューがあるからか、完成度の高さと、見た目と味の良さが印象に残った。

寝台特急カシオペアは1999(平成11)年7月16日の運行開始。JR東日本がオール2人用A寝台個室の客車を新造し、上野駅と札幌駅を結ぶ寝台特急列車「北斗星」1往復を置き換えて、1日あたり片道1本の運行を始めた。運行開始当初は片道約4万円という料金の高さでオフシーズンの利用が芳しくなかったように思えたが、全国各地で寝台特急や夜行列車が消えていくと、雑誌の特集記事が増え、人気が上がり寝台券が取りにくくなった。

2015(平成27)年9月に廃止が発表されるとチケットは蒸発し、転売の横行で相場が十数万円かそれ以上に暴騰した。それでも夜行列車の廃止を望むJRは理由を付けて、マスコミもそれをそのまま流して、2016(平成28)年3月20日限りで青森駅と札幌駅を結ぶ夜行急行列車「はまなす」とともに廃止した。というか、粛清された。「カシオペア」は運行開始以来16年と8か月に渡り臨時列車であったため、廃止ではなく設定終了となる。さすがに今回は、利用の不振という理屈を付けなかった。