旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で3駅35分。小田原市は神奈川県の南西部で相模湾に面する人口約19万人の城下町かつ宿場町。関東地方の西の出入口として、戦国時代や江戸時代に歴史の舞台となった。駅弁は明治時代に国府津駅で創業した、東海道本線では最古の駅弁屋が健在だが、実態はJRや小田急の子会社が近隣のものを含めた駅弁を集めて売る。1920(大正9)年10月21日開業、神奈川県小田原市栄町1丁目。

2009(平成21)年の秋に熱海駅で発売。焼き物の釜飯駅弁向け容器にプラ製のふたをして、商品名を描いたボール紙で覆い、輪ゴムで留める。中身は茶飯を鶏肉、ぶなしめじ、えのき、しいたけ、うずら卵、くり、たけのこ、にんじん、こんにゃく、わさび味噌で覆うもの。つまり鶏肉の釜飯だから、偉大な横川駅弁「峠の釜めし」の類似品に思え、駅弁の名前も実はこれに天城を冠したものになっている。さすがに取り違えることはないと思うが、天城だから山葵なのか、自家製わさび味噌入であることを明記し、これが特徴だろう。容器は駅売りだとプラ製になる模様。価格は2010年時点で900円、2014年時点で950円、2016年時点で980円、2022年時点で990円、2023年時点で1,100円、2024年時点で1,200円、2025年2月から1,300円。

※2025年2月補訂:値上げを追記

2023(令和5)年9月16日に小田原駅や東京駅などで発売。調製元が小田原駅の駅弁屋なので、小田原駅弁のページに収蔵したが、おそらく東京駅など首都圏の各地で売る商品に見える。スリーブには1981年の特急踊り子号誕生から2021年まで使われた185系電車と、2020年の特急サフィール踊り子号誕生とともにあるE261系電車の写真が並ぶ。だからこの駅弁の名前は、川端康成の文学作品「伊豆の踊子」でなく、特急列車の「踊り子」にちなむものだろう。

小柄な正方形の容器に、焼き鯵の味ご飯を詰め、金目鯛の照焼、 小田原龍清のかまぼこ、玉子焼を載せ、えび春巻、蛸の煮付、わさび漬を添える。海が豊かな内容が、今までの小田原駅弁の味の詰合せがおいしくも、ずいぶん高価な駅弁になってしまったと思う。割りばしで食べにくい内容ではないが、スプーンも同封されていた。2024年で終売か。

※2025年12月補訂:終売を追記

2023(令和5)年9月8日に小田原駅や東京駅などで発売。調製元が小田原駅の駅弁屋なので、小田原駅弁のページに収蔵したが、おそらく東京駅など首都圏の各地で売る商品に見え、実際に10月からのJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2023」にエントリー。小田原や神奈川県西部でなく、どちらかというと横浜の現地より百貨店などでの催事やネット通販で目立つと思う、横浜中華街の王府井(わんふーちん)と、小田原駅弁の東華軒(とうかけん)とのコラボ駅弁だといい、商品のスリーブにもそう書いてある。「黒と白の」で色彩もそうなり、パンダのコックも描かれる。

長方形のプラ容器の中身は3区画で、牛肉パラパラ黒炒飯、エビチリと黒酢の揚げ焼売と山菜ビビンバ、豚肉ふわふわ白炒飯。世にあまり見かけない、横浜中華街では王府井より福満園(ふくまんえん)の名を思い浮かべる黒炒飯と、白炒飯と呼ぶことはあまりないと思う、細かく刻んだ具材と卵と飯を炒める一般的な炒飯が、ひとつのお弁当でガチンコ対決。炒飯の弁当にしては高価に思えても、中華と炒飯の風味を楽しめた。2024年5月までの販売。

※2025年2月補訂:終売を追記

2021(令和3)年9月1日の新発売。真ん丸の容器に茶飯を詰め、キンメダイ照焼、アジ塩焼き、タイおぼろ、曽我の梅水晶なるサメの軟骨和え、豚しぐれ煮、タケノコや錦糸卵や煮物やじゃこやなどで覆う。駅弁大会シーズンに向けた、催事で売りたい新商品だとは思うが、小田原駅で長く親しまれる「鯛めし」「こゆるぎ茶めし」「おたのしみ弁当」その他定評ある駅弁の中身を大ぶりに詰め合わせたものだから、うまさと華やかさに加えて、まるで昭和時代からありそうな安心感があり、弁当としての食事に向くと思う。2022年5月限りで終売。

小田原は城下町だと思うし、観光ガイドにもそう書いてあるし、小田原に行けばまず城を感じる。しかし確かに東海道の宿場町であり、江戸時代には本陣と脇本陣を各4軒も抱えた東海道五十三次で最大の宿場町であり、9世紀の富士山の大噴火で東海道が足柄から箱根に切り替わった頃からの宿場町かもしれない。そう思い現在の国道1号を走ると、小田原市内で左に右にクランクさせられ、今もその町割りを残すことがうかがえる。2020年の小田原駅東口お城通り地区再開発事業では、14階建てのホテル棟の前面全面を4階建ての木造商業棟が遮り、宿場町の景観を再現した。

※2022年6月補訂:終売を追記

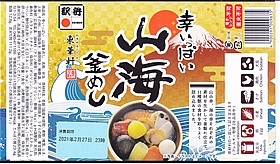

2020(令和2)年9月までに発売か。陶製の釜飯駅弁向け容器に、茶飯を詰め、焼鮭、アジ酢漬2切れ、ベビーホタテ2個、鶏照焼、くり、うずら卵、煮物などで覆うもの。プラ製のふたを容器に固定するボール紙の枠には富士山を描き、11種類もの山の幸や海の幸を詰め込んだというが、内容に富士や小田原や神奈川が含まれるわけではなさそうで、どこの駅でも名乗れそうな、釜飯タイプの駅弁。今回は現地でなくスーパーの駅弁大会で購入したら、衛生管理上の問題か、不思議とほのかな塩素臭が気になった。2022年5月限りで終売。

※2022年6月補訂:終売を追記

2020(令和2)年9月1日の発売。翌月からのJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2020」にエントリー。掛紙に日本列島と富士山と切符と駅員を配したのは、駅弁の名前を印象付けようとしたものだろうか。

中身は掛紙にある写真のとおり、松花堂弁当風に4分割した正八角形の容器に、サクラエビや広島菜で彩る茶飯、太巻きとしそ巻きとワサビ漬、シイタケやコンニャクなどの煮物、エビの天ぷらと巻き揚げ串にアサリ佃煮。いろんなものが入っているが、どうも掛紙も中身も、見栄えがなんだか野暮ったい。おつまみを意識したとされるわりには、御飯が半分を占めて多いものになっている。2022年5月限りで終売。

※2022年6月補訂:終売を追記

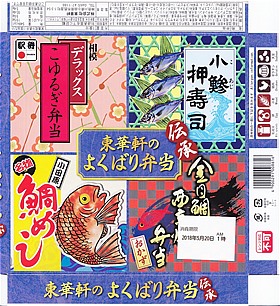

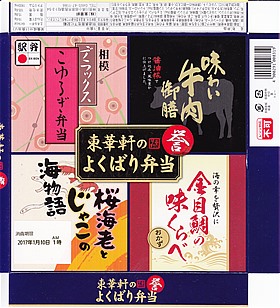

2017(平成29)年秋の発売か。全国各地の駅弁屋が同じような見栄えと容器と価格で出してきた、4種の駅弁のセット商品の小田原駅版について、従前の下記「伝統」と「誉」を統合し「伝承」とした。価格も足して2で割った1,300円。

ボール紙のふたに書かれるとおり、「相模デラックスこゆるぎ弁当」「小鯵押寿司」「鯛めし」「金目鯛西京焼弁当(おかず)」のセットであり、茶飯に炒り卵ととりそぼろと蒲鉾、小鯵押寿司、茶飯とおぼろと梅干し、キンメダイとひじき煮とシイタケ、ニンジン、レンコンの煮物を詰める。つまり、「伝統」から2種、「誉」から1種(こゆるぎ)を引き継ぎ、金目鯛西京焼弁当を加えたものになっていた。半年間ほどの販売か。

※2020年12月補訂:終売を追記

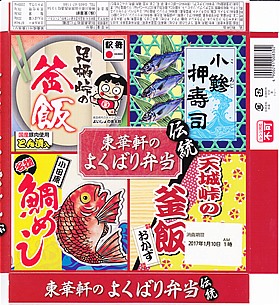

経緯は不明だが2016(平成28)年に、全国各地の駅弁屋が同じような見栄えと容器と価格で出してきた、4種の駅弁のセット商品の小田原駅版。小田原では「伝統」と「誉」の2種類が出現した。ボール紙のふたに書かれるとおり、「小鯵押寿司」「天城峠の釜飯(おかず)」「鯛めし」「足柄峠の釜飯」のセットであり、小鯵押寿司、茶飯と豚肉味噌漬焼、茶飯とおぼろ、茶飯に鶏肉やシイタケなどの煮物を詰める。それぞれたしかに、中身の特徴をつかんでいると思った。「伝承」の発売で2017年に終売か。

※2018年6月補訂:終売を追記

経緯は不明だが2016(平成28)年に、全国各地の駅弁屋が同じような見栄えと容器と価格で出してきた、4種の駅弁のセット商品の小田原駅版。小田原では「伝統」と「誉」の2種類が出現した。ボール紙のふたに書かれるとおり、「味わい牛肉御膳」「金目鯛の味くらべ(おかず)」「桜海老とじゃこの海物語」「デラックスこゆるぎ弁当」のセットであり、茶飯に牛肉の醤油糀煮、キンメダイの照焼と角煮、茶飯にサクラエビとジャコ、茶飯に炒り卵ととりそぼろを詰める。それぞれたしかに、中身の特徴をつかんでいると思った。「伝承」の発売で2017年に終売か。

※2018年6月補訂:終売を追記

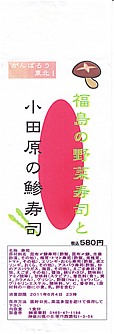

2011(平成23)年6月4日と5日に横浜市内の日本大通りで開催されたイベント「2011tvk秋じゃないけど収穫祭」で、小田原駅弁の東華軒が震災復興支援の一環で、一日あたり300個をテント売りした惣菜。小鯵押寿司4個と、エリンギとオクラの軍艦巻、シイタケとトマトの軍艦巻、アスパラ寿司、えごま寿司を詰めて580円。

同社の小田原駅弁「野菜寿司」のコンセプトと「小鯵押寿司」そのものが、透明なプラ製トレーに同居している。掛紙もプリンタ出力ながら調製情報が完璧に記されるなど、駅弁屋としての性格がにじみ出ている。もっとも、中身はあまりうまいものではなかった。

日本大通(にほんおおどおり)は1870年代に整備された、全長約400メートルで全国初の西洋式街路。慶應2年(1866年)の大火を受けた諸外国からの要求により、明治政府のお雇い外国人であったリチャード・ヘンリー・ブラントンの指導のもと、幅40フィート(約12メートル)の車道の両脇に幅30フィート(約9メートル)ずつの植樹帯と幅10フィート(約3メートル)ずつの歩道を設けるという、当時の日本国内にあるまじきタイプの街路が外国人居留地と日本人街を切り分けた。

昭和後期の頃は広い車道と少ない交通量で事実上の青空駐車場として寂しく使われていたと思うが、現在のみなとみらい線の工事ヤードとして使われた後の2002年の再整備で、車道を幅員22メートルから9メートルに縮小し、全幅120フィート(約36メートル)のうち両幅13.5メートルずつを歩道(植樹帯を含む)に充てた。2007年には文化財保護法に基づく登録記念物となり、今ではドラマやCMなどの撮影、オープンカフェ、歩行者天国によるイベント開催などに使われている。

1980年代の国鉄末期の駅弁紹介本では必ず紹介されていた駅弁と同じ名前を持つ商品が、JR横浜支社が管内の駅弁屋4社を集めて2008(平成20)年1月26日から27日に横浜駅西口で実施したイベント「どんどん食べて!!記念・限定駅弁フェア」にて新作として出現。小さく細長い、そして柄があでやかなボール紙の箱に、商品名をインクジェットプリンタで書いた紙帯を締める。

中身は太巻き2個、金目鯛あぶり寿司2個、カボチャなどの煮物、玉子焼、金目鯛煮付け、ちくわ、細いエビフライ1本、くるみなど。内容にごくわずかの地域性を帯びているが、なんで1,200円という価格を付けるのかと思う、少量と少々のチープ感。どこかで偶然に外国人かお年寄りの絶賛を浴びない限り、知名度や紹介例を獲得するのは難しいと思う。今回の販売は、長くは続かなかった模様。

※2014年7月補訂:終売を追記

2007(平成19)年5月に発売。そんな新作にしては野暮ったいデザインの掛紙を、木目調のボール紙容器にかける。中身は写真右上から順に、しそ巻き、広島菜、みょうが、ナス、レンコン、左上に移ってかんぴょう巻き、玉子焼、椎茸、いなり、赤カブの寿司が詰められるもの。野菜だけの寿司ではないが、肉も魚もないのは確か。味に関する感想を求められれば、微妙としか答えられない変わり種。2007年中に終売か。

※2014年7月補訂:終売を追記

JR東日本会社発足20周年記念駅弁の小田原駅版として、2007(平成19)年の秋までに発売。中身はつまり上記の駅弁「野菜寿司」の中身のうち4個を、小鯵と金目の各2個ずつに置き換えただけ。掛紙のうたい文句どおり、小田原駅押寿司駅弁のオールスターではあるが、見栄えがこんなに貧弱では、東海道線最古の駅弁屋の伝統と歴史が台無しになる。記念駅弁リストに名前を残して消え去りそうな印象。1年くらいは売られた模様。

※2014年7月補訂:終売を追記

2003(平成15)年の夏に発売。幼児向けの弁当箱として使えるアルマイト容器を、ストーリーを描くために余計なふたを付けたボール紙のパッケージに収める。中身はミックスベジタブル混じりのドライカレー御飯と、鶏唐揚・コロッケ・焼売・玉子焼・ウインナーなど。単なるキャラクター駅弁に終わらずに、地名や物語まで付けた点にはアイデア賞。

小田原の定番でない駅弁はふらりと立ち寄っての購入が困難で、予約するか駅弁大会でとなるのだろう、この駅弁も売り切れが早いようで現地では一度も実物を見たことがなく、駅弁大会でようやく入手できた。公式サイト等の情報によると2005年6月30日限りで販売を終了したそうだが、その後も駅弁催事での収穫報告をよく目にした。2007年までの販売か。

※2005年7月補訂:販売終了を追記

サンリオのキャラクター「ハローキティ」誕生30周年を記念して、2004(平成16)年10月26日に発売。発売から2週間はコンビニエンスストア「スリーエフ」でも販売された。キティちゃんの耳に付く赤いリボン型のプラ容器をラップで密封し食品表示ラベルを貼る。中身はチキンライスにフライドポテトやエビフライや鶏照焼、そしてキティちゃんの顔をしたハンバーグと大学芋が入る。添付の先割れスプーンもキティ顔。

版権と容器代があるので中身の割に高価だが風味は意外に良く、ふたへの食材付着防止として紙やビニールではなく経木を載せたことがその一因か。小田原との関連はなくても、容器が客を選ぶので、キティラー(キティちゃんファン)にとって素晴らしい旅の記念になる行楽弁当。なお、公式サイト等の情報によると2005年7月1日から土休日限定販売に変わったとのこと。2009年までの販売か。

※2015年9月補訂:終売を追記

昔から普通にありそうな赤飯駅弁に見えて、実は2003(平成15)年3月の小田原駅新駅舎完成を記念して発売した新作。正八角形の容器に、朱系の掛紙をかけて、紅白の紙ひもでしばる。中身は半分が赤飯、半分は煮物や鶏唐揚やカジキマグロなどの幕の内駅弁。伊達巻と薩摩芋紫蘇巻が入るだけで、ぐっとお目出度く思える。もっともその味は、比較的プレーンな赤飯と比較しなくても妙に甘かったり辛かったり。他の小田原駅弁ではそんなことがないので、外れのロットを引いたのだろうか。現存しない模様。

小田原市の肝いりで2003年3月30日に供用が開始されたのは、小田原駅新駅舎でなく「小田原駅東西自由通路」。つまり新駅舎について駅施設は従であり、駅の表口と裏口を入場券不要で結ぶ歩道が主という位置付けである。1996年12月完成の小田急線秦野駅舎とそっくりだとか、あの形は小田原の蒲鉾を表現したものだとか、あっさり解体された山小屋風旧駅舎を惜しむ声や惜しまない声、工事着手に前後して地下街が倒産しデパートが撤退した駅前空洞化など、事業中は変な声がいろいろ聞こえてきたものの、出来てみればなかなか良いもので、これで駅に来たときに熱海駅と混同しなくて済みそう。鉄骨フレームの大空間を見ると、日本は高温多湿で地震や台風が来るから駅に欧米風の大屋根を設けるのは技術的に無理だという定説は、どこに行ったのかと思う。

※2014年7月補訂:終売を追記

1999(平成11)年12月の発売。小田原駅の駅弁屋がおくる、平野寿将氏プロデュース駅弁の第1弾。竹皮を編んだ容器を使う。中身は炊き込み御飯の上に「寿将風変わり豆腐」が載り、玉子や里芋などの煮物と「太刀魚遠山揚」がおかず。幕の内のジャンルに入れるには御飯の食を進めるおかずがない気がするが、御飯を含めそれぞれの食材の味も香りも食感も良いので、個別にどんどんいただける。

有名な和食の料理人が、誰もが懐かしい味をコンセプトに開発したという。小田原のおばあちゃんはこんなに手の込んだ弁当を作るのかと考えてはいけないようだ。この駅弁の好調により「あじの干物めし」(780円)「あなごのひつまぶし」(880円)「じゃこめし」(680円)とシリーズ化された新作をリリース、この頃にはこれと「じゃこめし」が残っていた。公式サイト等の情報によると2005年6月30日限りで販売終了とのこと。

※2005年7月補訂:販売終了を追記

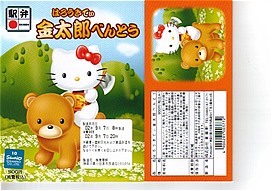

2002(平成14)年7月20日に発売した、前年8月発売の「はろうきてぃ鯛めし」に次ぐ小田原駅キティちゃん駅弁の第2弾。金太郎の前掛けでマサカリを持ったキティちゃんを象ったプラスティック製立体容器を使用、中身は茶飯の上にハンバーグや鶏照焼や海老フライと甘い甘い玉子そぼろなどを詰める。大人の味な山菜も入っているが、最近はキティちゃんも子供だけのキャラクターではないので、女性の観光客にも目が向いている。

なお、公式サイト等の情報によると2005年7月1日から夏・冬・春休み期間中の限定販売に変わったとのこと。2006年の春頃までの販売か。

※2015年9月補訂:終売を追記

1990年代のものと思われる、昔の小田原駅弁の掛紙。丸い紙片の表面に伊豆の踊り子らしき絵柄を、裏面に踊り子べんとうの由来を記す。

1980年代のものと思われる、昔の小田原駅弁の掛紙。ぼーぼ焼き椎茸弁当は当時、熱海駅の駅弁として紹介されたようだが、同じ調製元の小田原駅などでも販売し、掛紙も使い分けたようだ。絵柄は熱海駅のものと変わらない。

1966(昭和41)年5月6日15時の調製と思われる、昔の小田原駅弁の掛紙。普通のかまぼこ、コンビーフ入り、卵入り、チーズ入り、君巻で5種類のかまぼこを入れた幕の内弁当だった。かまぼこ弁当という駅弁は、1960年代から1970年代まで小田原駅や敦賀駅や高知駅で売られた。

1964(昭和39)年1月31日(金)10時の調製と思われる、昔の小田原駅弁の掛紙。絵柄は上記の1966年のものと同じ。1960年代から1970年代前半まで売られたと思われる小田原駅弁「おたのしみかまぼこ弁当」の掛紙は、最初から最後までこの絵柄だったのか。

第二次大戦前のものと思われる、昔の国府津駅弁の掛紙。収集者は1932(昭和7)年のものとみなしていた。熱海線が熱海駅に達していた、1925(大正14)年3月から1934(昭和9)年11月までのものか。汽車は丹那トンネルが開通するまでは、国府津駅〜沼津駅で峠越えをしていたので、その頃のここに力餅があっておかしくなかったか。調製元は小田原で現存する駅弁屋。

東京駅から普通列車で約90分。東海道本線が御殿場線を分ける駅。明治時代は山越えの機関車が集まる鉄道の要衝で、東海道本線で初めて駅弁が売られた駅とされる。現在は駅では駅弁が買えないが、駅前に国府津で創業し小田原駅の駅弁屋となった調製元の直営売店があり、小田原駅と同じ駅弁が買える。1887(明治20)年7月11日開業、 神奈川県小田原市国府津四丁目。