旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で3駅35分。小田原市は神奈川県の南西部で相模湾に面する人口約19万人の城下町かつ宿場町。関東地方の西の出入口として、戦国時代や江戸時代に歴史の舞台となった。駅弁は明治時代に国府津駅で創業した、東海道本線では最古の駅弁屋が健在だが、実態はJRや小田急の子会社が近隣のものを含めた駅弁を集めて売る。1920(大正9)年10月21日開業、神奈川県小田原市栄町1丁目。

2021(令和3)年5月1日から4日まで小田原駅で販売。ゴールデンウィークと、5月2日から3日までの開催を予定していた第57回小田原北條五代祭りに合わせたものか。その姿はまるで、昭和50年代の小田原駅の名物駅弁「ちょうちん弁当」が復活したように見えた。もとは2020(令和2)年の6月までに、小田急ロマンスカーの車内販売(2021年3月で廃止)で、3日前12時までに予約が必要な弁当として誕生したものらしい。

提灯(ちょうちん)の形をした容器を、商品名と小田原城を描いた黒いスリーブにはめる。小田急ロマンスカーでの販売時は、城でなく特急電車「GSE」を描いたらしい。中身は下段で茶飯を鶏そぼろと玉子そぼろとエビフライと煮物と漬物で覆い、上段で白飯に鶏つくね串とキンメダイと梅干しと錦糸卵と壬生菜(みぶな)を載せる、飯と飯の内容。小田原の駅弁をよく食べていれば、中身に「こゆるぎ茶めし」など他の小田原駅弁に入る具で作られていることが分かる。

8月9日に1,300円でレギュラー入り。昭和時代の提灯弁当のように、小田原駅の名物駅弁になるかどうか。価格は2023年6月から1,500円、2025年6月から1,600円。

※2025年12月補訂:値上げを追記

小田原駅の駅弁屋の弁当なのに、直営の駅弁売店では取り扱われない、街弁の扱いであるらしい商品。正方形ボール紙製の市販惣菜弁当容器に駅弁の名前を記し、食品表示ラベルを貼った紙帯を巻き輪ゴムで留める。中身はトレーで9分割され、じゃこめし・炊込飯・赤飯と三種の御飯と、チーズ帆立やナス豚肉揚げ、春巻や枝豆揚や春巻に椎茸や人参などの煮物、デザートに弁当名の焼き印がある温泉饅頭。

食品表示ラベルに35種類もの食材が記される具だくさん弁当。さすが駅弁屋の弁当で、常温での味が引き立つ。この時期の小田原駅で一週間に17個もの駅弁を購入したが、その中で一番の出来だと感じた。訪問時には小田原駅の橋上自由通路の土産物店で、箱根湯本駅など他の弁当に埋もれる形での販売だった。箱根湯本の土産物店で人気だとか。価格は2004年の購入時で1,000円、2014年4月の消費税率改定で1,030円、2022年時点で1,100円、2023年6月から1,150円、2025年時点で1,200円、おそらく6月から1,300円。

※2025年12月補訂:値上げを追記

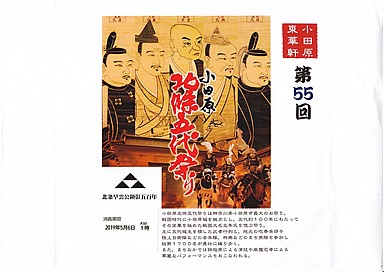

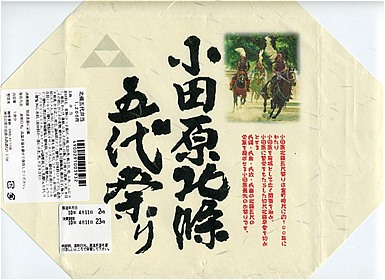

神奈川県小田原市の小田原城の周辺で、毎年5月3日に開催されるお祭り「小田原北條五代祭り」の開催に合わせて、小田原駅でやはり毎年販売される期間限定駅弁の、2019(令和元)年版。掛紙には「北条五代」と総称する、16世紀の室町時代や戦国時代に小田原を統治した北条早雲、北条氏綱、北条氏康、北条氏政、北条氏直の肖像画を並べた。

掛紙をめくると、小田原駅の駅弁である「会席膳ゆのか」の専用紙箱が出現。中身もそのもので、9区画に白飯(ゆかり)、赤飯(ごま塩)、茶飯(錦糸玉子)、筍鶏そぼろ、漬物、鶏照焼、玉子焼、蒲鉾、煮物、揚物、鮭塩焼、みたらし団子、オレンジを詰める。つまり、既存の駅弁に期間限定の掛紙をかけて販売するもの。価格は2019年の購入時で1,030円。2020年はコロナ禍で小田原北條五代祭りそのものが中止になり、以後にこの名の期間限定駅弁は販売されていない模様。

小田原北條五代まつりは、神奈川県小田原市で毎年5月3日に開催される観光イベント。かつての小田原の城下町を、早雲公や忍者などに扮する武者隊が一周するパレードに、20万人以上の観光客が訪れる。

※2025年2月補訂:終売を追記

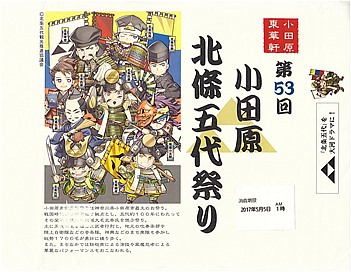

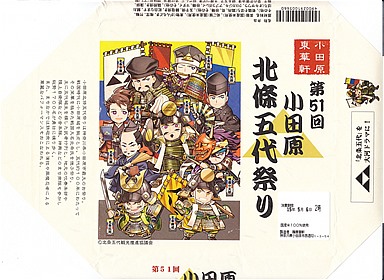

神奈川県小田原市の小田原城の周辺で、毎年5月3日に開催されるお祭り「小田原北條五代祭り」の開催に合わせて、小田原駅でやはり毎年販売される期間限定駅弁の、2017(平成29)年版。掛紙の絵柄と内容は2年前と変わらず、小田原市役所の「北条五代PRキャラクター」の集合イラストを使う。

掛紙をめくると「会席膳ゆのか」の専用紙箱が出現。中身もそのもので、9区画に白飯(ゆかり)、赤飯(ごま塩)、茶飯(錦糸玉子)、筍鶏そぼろ、漬物、鶏照焼、玉子焼、蒲鉾、煮物、揚物、鮭塩焼、みたらし団子、オレンジを詰める。つまり今回は、既存の駅弁に掛紙をかけて販売した。

神奈川県小田原市の小田原城の周辺で、毎年5月3日に開催されるお祭り「小田原北條五代祭り」の開催に合わせて、小田原駅でやはり毎年販売される期間限定駅弁。掛紙の絵柄は数年ごとに変わるようで、今回はこの年の4月に小田原市役所から完成が発表された「北条五代PRキャラクター」の集合イラストがそのまま転記されていた。

今回の中身は、鯛おぼろに桜でんぶを加えた鯛飯、菜の花と錦糸卵とダイコンつぼ漬を載せたタケノコ御飯、ちくわやシイタケやがんもどきなどの煮物、かまぼこ、玉子焼、サワラ塩焼、鶏照焼、とりそぼろなど。鯛飯ととりそぼろの存在で小田原駅の駅弁を感じる。味付けしっかりも、柔らかい食感。

この名前ではたった1日あるいはゴールデンウィークの後半3日間のお祭りの期間しか売れないわけで、正真正銘の期間限定駅弁。かつては東海道本線の沿線を中心に各地で存在した、毎年のお祭りごとに出す駅弁は、全国であといくつ残るのだろうか。

2010(平成22)年4月10日から11日まで東京駅で開催された第11回東日本縦断駅弁大会で販売された記念駅弁。八戸、一ノ関(2種)、仙台(2種)、小田原、米沢(2種)、郡山、直江津、長岡、松本、小淵沢で13種を数えた「戦国・歴史駅弁」のひとつ。小田原駅で販売されたかどうかは分からない。木目柄で正方形の華奢な容器を使用、駅弁の名前イコール小田原でのお祭りの名前とそのイメージを描いた大きな掛紙で包む。

中身は赤と緑のプラ製トレー4個に収まり、錦糸卵やかまぼこや山菜などを載せた御飯、さつま揚げにダイコンやタコやホタテなどの煮物、玉子焼にキンメダイ煮にひじき、タケノコやレンコンなどの煮物。1,200円も取る駅弁なのに、容器にも起因する詰め方の見栄えの悪さがとても気になり、本来は悪くないはずの味を落とした印象。

小田原北條五代祭りは、2010年で第46回を数える小田原市最大の観光イベント。北条早雲が小田原城に入城した明応4年(1495年)頃から、北条氏直がいわゆる小田原評定で豊臣秀吉に攻め落とされる天正18年(1590年)まで、小田原城が最も栄えた五代に渡る北條氏にちなんだイベント。5月3日に武者行列パレード、4日と5日に市内4神社による例大祭が行われ、十数万人の人出で賑わう。

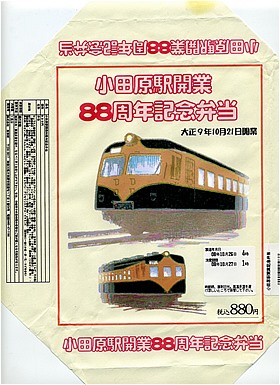

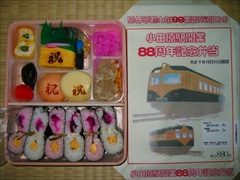

小田原駅の開業88周年を記念して、2008(平成20)年10月に販売。木目調の紙底な容器に経木のふたをかけ、昭和20年代の湘南電車を描いた掛紙をかけて、紅白のひもで十字にしばる。半透明のトレーに入った中身は、玉子の細巻きと柴漬けの細巻き、紅白のまんじゅう、シュウマイ2個、鮭の塩焼き、煮物にカマボコに大根桜漬けなど。

名前も価格も中身も「8」で固めたアイデア弁当。しかしこの見栄えと内容と風味、一言で表現すると「出来」は、このレベルで良かったのだろうか。スーパーやデパートの駅弁催事では、毎年のように催事場で映える立派な新作を出せているのは、催事屋に頼り切っているからではないかと、疑いを持つようになる商品だった。

東海道本線横浜〜国府津間の開業120周年を記念して2007(平成19)年11月23日に実施された、国府津車両センターの見学会で販売されたお弁当。JR横浜支社が管内の駅弁屋4社を集めて2008(平成20)年1月26日から27日まで横浜駅西口で実施したイベント「どんどん食べて!!記念・限定駅弁フェア」でも販売された。

市販のボール紙弁当箱にインクジェット印刷の掛紙をかける。中身は日の丸ご飯にサワラ照焼、エビフライ、蒲鉾、玉子焼、豚味噌焼、煮物、金時、野沢菜、お菓子に、小田原駅弁のとりそぼろとシュウマイ。中身を書けば豊富に聞こえて、その見栄えや風味や分量は480円の惣菜レベル。外観も含めてNREや秩父鉄道の同種駅弁と比べるのがかわいそうな出来で、わざわざメガターミナルで復刻販売しないほうがよかったかもしれない。

小田原駅の橋上コンコースのウォークイン売店前で、小田原や箱根湯本の駅弁に混じり販売されていたお弁当。プラ製の惣菜容器に紙帯を締め、その帯には小田急線開業80周年のロゴマーク、縮小がきついが当時の全線俯瞰図、おしながきが描かれる。

6区画の中身は桜海老じゃこめし、具がはみ出る小鯵ちらし、紅白の大きく美味い蒲鉾とピーナツ味噌など、豚味噌焼、椎茸などの煮物、丹沢ボールなる焼菓子。これはJR駅の駅弁を凌ぐ内容と品質と風味だ、と思ったら、調製元はJR駅の駅弁屋だった。販売箇所により見た目や中身や風味の雰囲気がまるで違う弁当が見つかるのは、とっても不思議。

小田急線、正確には小田急電鉄小田原線の新宿駅から小田原駅までの82.5kmは、1927(昭和2)年4月1日に全線が一気に電化開業し、その半年後には全線を複線化、その一年半後には江ノ島線27.4kmも全線複線電化で開業するという、類例に乏しい資本力が発揮されて誕生した。当時の東京府内の新宿・日比谷・万世橋・大塚で地下鉄を敷く計画が、なぜか新宿から小田原まで電気鉄道を敷く計画にすり替わったという経緯を持つ。

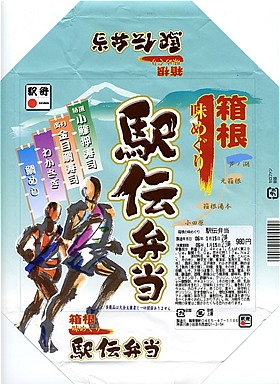

2005(平成17)年10月3日の発売。毎年1月2日と3日に小田原市内を通過する、著名な駅伝大会にあやかったものか。正方形の容器を、弁当名などを書いた大きな掛紙で割りばしごと覆い、紙ひもでしばる。中身はその掛紙にも一部書かれているように、小鯵押寿司2個としそ巻き1個と金目鯛寿司1個に鯛めしという、小田原の名物駅弁のオールスターに、ワカサギや鶏肉や玉子焼や煮物など。

小田原駅弁の詰め合わせで、なるほどこれで駅伝かと。なので味の保証があるし、名前と掛紙が観光客受けしそうな感じ。掛紙には「本商品は大会主催者と一切関係ありません」と世知辛い追記があるし、なぜかその追記と駅弁マークがぼやけているのは不思議。この駅弁大会シーズンの半年間くらいの販売だった模様。

※2015年9月補訂:終売を追記

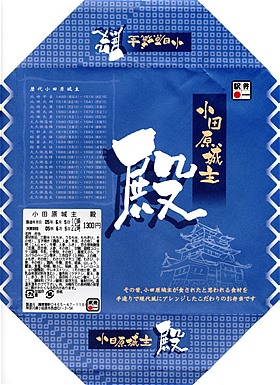

2005(平成17)年3月に「小田原城主 姫」と同時に発売か。正方形の容器に木目調の紙のふたをかけて、青い大きな掛紙で包み白い紙ひもでしばる。中身は六穀米の御飯と昆布載せ白おこわ、甘鯛黄身焼に百合根飛龍頭に銀だらコロッケなど。小田原城主が食べたと思われる食材を現代風にアレンジしたと掛紙に書かれる、高価格高品質の駅弁。「姫」とともに一日30個限定の模様。2006年に終売か。

※2015年6月補訂:終売を追記

2005(平成17)年3月に「小田原城主 殿」と同時に発売か。小さな小さなピンク色の正六角形の容器を、同じ形で同じ色のボール紙にはめる。中身は黒米・赤米・鳩麦・黒胡麻・餅きび・大麦の六穀米に、薩摩芋や玉子焼や鶏きじ焼や舞茸天や豆腐蒲鉾など。分量はとても少ないが、中身は多種多様で価格も控えめなので、小田原城を観光名所と見なす高齢者の方々にぴったりの駅弁。「殿」とともに一日30個限定の駅弁らしいが、売店でその両方を一度に見る機会は少ない感じ。2006年に終売か。

小田原駅徒歩10分の小田原城は、意外に新しく15世紀初頭の築城。16世紀の戦国時代には小田原北条氏の居城として発展したが江戸時代に縮小、明治時代の廃城と大正時代の大震災で廃れたが、戦後からは徐々に復元整備が進んでいる。

※2015年6月補訂:終売を追記

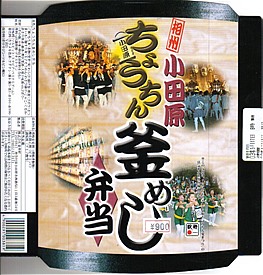

2003(平成15)年2月頃に発売か。「釜めし」を名乗るのに陶製でも釜型でもない長方形の容器を紙箱に収めるが、パッケージのふたの微妙な盛り上がりとデザインが小田原ちょうちんをかたどっているのだとか。1980年代の名物駅弁「ちょうちん弁当」の後継者。

中身は水気と粘りのある茶飯の上に、じゃこ・くるみ・あさり佃煮に松茸型里芋などの煮物類がこまごまと載り、その周囲に竹輪磯辺揚げ・信田巻・すり身いが栗揚げが配置され、わさび漬けがカップで入る。醤油ベースの香りが高く粘りある食感で魅せる、しかし刺激は香りを邪魔しない、平野寿将氏仕込みの流れを感じる上品な内容。次期の駅弁大会で人気を集めそうな商品。

なお、公式サイト等の情報によると、2005年7月1日から土休日限定販売に変わったとのこと。現存しない模様。

※2015年6月補訂:終売を追記

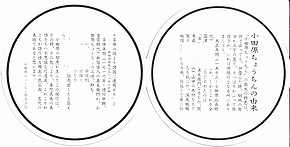

1990年代のものと思われる、昔の小田原駅弁の掛紙。小田原駅のちょうちん弁当はこの頃の名物駅弁で、小田原ちょうちんを模した円筒形の容器を使う駅弁だった。容器に載せた折りたたみの紙片に、ちょうちん弁当と小田原ちょうちんの由来がぎっしり記される。