旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で約2時間半。富山地方鉄道と北陸新幹線との交点で、お互いに新設された駅。黒部市は富山県の東部で日本海から標高3000m近い山岳までを擁する、人口約4万人の農林水産業の町で、この駅名のとおり観光に力を入れる。公式な駅弁はないが、「海の幸たっぷりうま煮弁当」が大阪の百貨店での先行販売を経て駅開業日から駅前の物産館で発売。開業日には他に各種の弁当も売られていた。2015(平成27)年3月14日開業、富山県黒部市若栗。

2015(平成27)年3月14日に黒部宇奈月温泉駅前で発売。同年1月の阪神百貨店の駅弁大会で先行販売。北陸新幹線の長野駅から金沢駅までの延伸開業と黒部宇奈月温泉駅の開設に向けて、経緯は発表されていないがデパートの駅弁大会で駅弁ができると発信し実演販売され、実際に駅ができると駅前の開業イベントで、そして黒部市が駅前に設けた公共施設「黒部市地域観光ギャラリー」内の店舗「のわまーと」で売られた。以後も駅や駅売店では買えないが、駅前で事実上の駅売店や駅待合室であるといってよい施設内で、富山の鱒寿司などとともに売られる。

真ん丸の容器を、商品名と宣伝文でデザインした青いスリーブにはめる。中身はバイ貝の煮汁で炊いた御飯を、白エビ揚やバイ貝煮や錦糸卵などで覆い、甘エビ揚、ホタルイカ、め鯛の塩焼き、かまぼこなどを添えるもの。海の幸とその香りを、細々とほのかにいただける、駅弁ではあまり見ないような魚介丼。価格は2015年の発売時で1,200円、2023年時点や2025年の購入時で1,300円、2025年12月時点で1,400円。

※2025年12月補訂:写真を更新し解説文を改訂

下記の駅弁を、駅の開業日に駅前のイベントで購入したもの。駅前の黒部市地域観光ギャラリー内の観光売店「のわまーと」でも販売されており、まずは無事に現地デビューを果たした。

容器と価格は変わらず、中身もだいたい同じだが、大都会の狭い催事場で作られた弁当より、こちらのほうが中身の見栄えがきれいで、ていねいに作られた感じ。飯の上をより多くのバイ貝煮が覆い、おかずにはめ鯛の塩焼きやかまぼこに代え、鮭柚庵、貝殻付きの貝、焼きとうもろこしが入った。現地で再会の駅弁もまた、海の幸がたっぷり。

2015(平成27)年3月14日の北陸新幹線の高崎駅から金沢駅までの開業を前に、黒部宇奈月温泉駅の駅弁を名乗り、百貨店の駅弁催事で実演販売されたお弁当。真ん丸の容器を、商品名と宣伝文を描いた深い青色のボール紙枠にはめる。中身はバイ貝の煮汁で炊いた御飯を、白エビ揚やバイ貝煮や錦糸卵などで覆い、甘エビ揚、ホタルイカ、め鯛の塩焼き、かまぼこなどを添えるもの。

常温の弁当なので味はそれなりだが、富山の海の片鱗を感じ、駅弁でこんな具の組合せは記憶にない。過去も現在も駅弁のない地域に、新幹線が通ったからといって駅弁の需要が生まれるのかとは思うが、現地でもまずはしっかりデビューしてもらいたいと思った。実演販売なので調製元は百貨店となるが、売り場では「宇奈月屋」の名称を掲げていた。

2015(平成27)年3月14日の北陸新幹線の高崎駅から金沢駅までの開業日に、開業に先立ち百貨店の駅弁催事で売られた「海の幸たっぷりうま煮弁当」とともに、黒部宇奈月温泉駅の駅前で発売。先行品と容器の構造とスリーブのデザインを共有し、あちらの青いスリーブに対してこちらは赤い。この丸い容器に富山県産コシヒカリの炊込飯を詰め、バイ貝を散らし、きゃらぶき、かまぼこ、れんこん、錦糸卵、お麩、きぬさや、紅生姜などを添える。この貝はまるでかまぼこのように、柔らかくクールでくせのないお味。バイ貝の多用と、赤いうずまきのかまぼこに、富山が感じられる。価格は2015年の発売時で1,200円、2023年時点で1,300円、2025年12月時点で1,400円。

※2025年12月補訂:値上げを追記

2025(令和7)年の発売か。小柄なプラ容器に白飯を詰め、全国農業協同組合連合会(JA全農)富山県本部の富山県産豚肉ブランドの総称を含む「とやまポークかつ」なるトンカツ1枚を刻んで載せ、れんこん、さつまいも、パプリカ、菜の花を添える。

黒部宇奈月温泉駅の売店「おみやげ処」は、セブンイレブンを兼ねる。今はコンビニ弁当でも値段が上がり紙帯を締めることもあるので、これは国内最大手のコンビニエンスストアチェーン店で買えたコンビニ弁当のように見えた。しかし調製元も食材も富山や黒部ということで、駅で買えた駅弁に思えた。中身は間違いなくトンカツでも、ソースを別添したこともあり、まるでチキンカツのような素軽さが印象的。

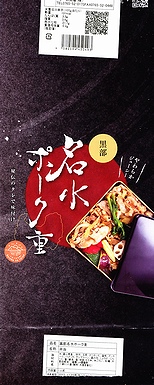

2022(令和4)年に発売の商品か。北陸新幹線の黒部宇奈月温泉駅で富山駅の駅弁なども販売する、コンビニ「セブンイレブン」を兼ねる土産物店「おみやげ処」で買えたお弁当。長方形のプラ容器に、商品名を描き中身の写真を使う黒い掛紙を巻く。これに富山県産米の白飯を詰め、豚肉とタマネギの炒め物で覆い、菜の花を載せ、さつまいも、れんこん、ズッキーニ、パプリカ、ヤングコーンを添える。駅前で買えた下記の弁当「黒部名水ポーク重」ないし「黒部名水ポーク丼」と、内容と調製元と価格が同じであるにもかかわらず、見た目がまるで異なり、これは駅弁のように見える。駅と駅前での商品の使い分けが興味深い。

黒部名水ポークとは、富山県黒部市で生産される銘柄豚。実は養豚が盛んだという黒部で、養豚組合や農業協同組合や畜産業者が、県産豚の優良品種を掛け合わせて作ったという。豚肉特有の臭みの少なさが特長で、出荷する肉豚のうち枝肉格付などで選抜した1割から3割くらいのものが名乗れるとのこと。

上記の商品「黒部名水ポーク重」の、2023(令和5)年時点での姿。食品表示ラベルのレイアウトを除き、上記の2025年のものと、まったく同じ。

※2025年12月補訂:新版の収蔵で解説文を手直し

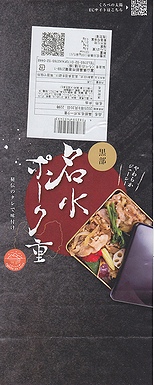

2022(令和4)年に発売の商品か。北陸新幹線の黒部宇奈月温泉駅の駅前で、駅弁と紹介される弁当を販売する店舗「のわまーと」で買えたお弁当。赤黒い厚紙を組み立てて、惣菜向けプラ容器を収めて、駅弁の掛紙のように商品名や中身の写真などを掲載した大きなシールで留める。中身は黒部産米の白飯を、黒部名水豚肉の焼肉で覆い、タマネギ、さつまいも、れんこん、ズッキーニ、パプリカ、ヤングコーン、菜の花で彩るもの。お肉はまるでしゃぶしゃぶのような軽さでいただけた。

中身は、駅で買えた上記の「黒部名水ポーク重」と、まったく同じ。価格も同じで、おそらく分量も同じ。それでいて包装が、駅前弁当のほうが駅売り弁当よりも立派に見える。逆のケースは東京都内などでもあるけれど、これは珍しい。下記のとおり2023年時点では惣菜の風体で、駅売りのほうが立派だった。これと同じものが「黒部名水ポーク重」の商品名で、1,400円+送料の冷凍食品としてネット上で通信販売される。

上記の商品「黒部名水ポーク重」の、2023(令和5)年時点での姿。中身と価格は変わらないが、見た目はまったく異なり、スーパーの惣菜弁当のよう。商品名はシールでは「黒部名水ポーク丼」、食品表示ラベルとレシートでは「黒部名水ポーク重」。当時はこれと同じものが「黒部名水ポーク重」の商品名で、1,500円+送料の冷凍食品としてネット上で通信販売された。

※2025年12月補訂:新版の収蔵で解説文を手直し

2020(令和2)年までに発売か。上記の駅弁「海の幸たっぷりうま煮弁当」や「バイ貝ぎっしり炊き込み弁当」より小さな容器に、ばい貝の炊き込みごはんを詰め、鶏照焼、玉子焼、かまぼこ、タケノコ、シイタケ、こんにゃく、枝豆、ごぼう、きゃらぶき、紅生姜などを散らして覆う。値段と体裁から惣菜の位置付けだろうが、内容と賑やかさは同じ調製元の倍額の駅弁(と紹介される弁当)に負けていない。

黒部宇奈月温泉駅の駅弁と紹介される弁当が売られる、駅前の観光案内所の売店で買えた商品。マスの押寿司の小片が6個、ます(赤い身)とトロサーモン(ピンク色)と炙りサーモンのものが各2個、個包装でお惣菜のトレーに並ぶ。駅弁の雰囲気はなくても、手が汚れず工作が要らず、旅行者が現地で買えるマス寿司の中では食べやすいと思う。塩気が活きて脂が乗る身がうまかった。

調製元は黒部宇奈月温泉駅と宇奈月温泉の間にある持ち帰りマス寿司店。JTB時刻表が2021年12月までに「押し寿司3種セット」の名で、黒部宇奈月温泉駅の駅弁として掲載し始めた。価格は2021年の購入時で880円、2023年時点で900円、2025年時点で1,000円、9月の購入時で1,050円。

※2025年12月補訂:写真を更新し値上げを追記

上記の商品「(ます押し寿司)」の、2021(令和3)年時点での姿。内容はまったく同じ。当時は個包装でなく、プラ製トレー上での並べ方も異なり、笹の葉を付ける彩りもあり、比べれば少し高級感があったと思う。

北陸新幹線の黒部宇奈月温泉駅の駅前で、駅弁と紹介される弁当を販売する店舗「のわまーと」で買えたマス寿司。平たい円筒形の木箱に笹の葉を敷き、酢飯とマスの身を詰めて包んで押し、竹とゴムでふたを固定して、大きなボール紙のパッケージに収める姿は、富山駅弁その他で数十社が富山県内や全国で販売する富山名産のマス寿司と同じ姿。

これは黒部宇奈月温泉駅と宇奈月温泉の間にある持ち帰りマス寿司店「ヒロ助」のもので、調製元は「トラウトサーモン(ニジマス)のあっさりした味わいが特徴」と紹介。マスの身が容器の底に敷かれることと、酢飯を薄口に仕上げて醤油なしで食べることを勧めることが特徴。JTB時刻表が2021年12月までに「ます寿司旨味」の名で、黒部宇奈月温泉駅の駅弁として掲載し始めた。価格は2022年時点で1,500円、2023年時点で1,700円、11月の購入時で1,950円、2025年時点で2,000円、12月時点で2,150円。

※2025年12月補訂:値上げを追記

北陸新幹線の黒部宇奈月温泉駅の駅前で、駅弁と紹介される弁当を販売する店舗「のわまーと」で買えたマス寿司。平たい円筒形の木箱に笹の葉を敷き、酢飯とマスの身を詰めて包んで押し、竹とゴムでふたを固定して、大きなボール紙のパッケージに収める姿は、富山駅弁その他で数十社が富山県内や全国で販売する富山名産のマス寿司と同じ姿。

これは黒部宇奈月温泉駅と宇奈月温泉の間にある持ち帰りマス寿司店「ヒロ助」のもので、駅弁でいう富山駅「ますのすし」に対する「特撰ますのすし」に相当するものか。調製元は「脂のノリがいいアトランティックサーモンを丁寧に仕込み、上品な脂の甘味を引き出した一品」と紹介。マスの身が容器の底に敷かれることと、酢飯を薄口に仕上げて醤油なしで食べることを勧めることが特徴。JTB時刻表が2021年12月までに黒部宇奈月温泉駅の駅弁として掲載し始めた。価格は2022年時点で1,900円、2023年時点で2,200円、2024年時点で2,400円、2025年時点で2,450円、9月の購入時で2,520円、12月時点で2,600円。

駅弁屋でない業者さんが作る富山名物の鱒寿司。調製元は富山県黒部で1967年に創業したますの寿しの製造・販売店で、小柄な「富山名産鱒寿し」は富山の各地で買え、販売店の一部として黒部宇奈月温泉駅とその駅前の店舗を挙げる。厚さのある大きなピンク色の紙箱には、他社の鱒寿司にない商品名「花ます」とある。中身は各社のものと同じく、酢飯にマスの身を貼り、笹の葉で包み、丸い木の容器で押したもの。

大きさと値段は富山駅弁「ますのすし二重」のように見えて、これは2段でなく1段であり、酢飯の上と中にマスの身を置いた2層であり、調製元は「お祝いに最適な、特別なときのための贅沢な二重ますの寿し」とする。通常版の1.5倍の厚みがあるという。旅先でひとりでは持て余すと思う、2〜3人前の大きなマス寿司。価格は2023年時点で2,600円、2024年時点で2,900円、2025年時点で3,200円。

2015(平成27)年3月14日の北陸新幹線の高崎駅から金沢駅までの開業日に、駅前で買えたお弁当。この日のために黒部市が新たな新幹線駅の駅前で「黒部市地域観光ギャラリー」を開設、観光展示と土産物店を入れて新幹線開業の前日にオープンした。酢飯に焼あなごを合わせたものを刻まずに1本、ジャストサイズの小柄な箱に詰めていた。調製元は黒部市街にある富山のマス寿司屋のひとつで、ここのかまぼこ型のますのすしは駅のキヨスクでも見られる。

2015(平成27)年3月14日の北陸新幹線の高崎駅から金沢駅までの開業日に、駅前で買えたお弁当。この日のために黒部市が新たな新幹線駅の駅前で「黒部市地域観光ギャラリー」を開設、観光展示と土産物店を入れて新幹線開業の前日にオープンした。黒部名水ポークを使うというメンチカツと、千切りキャベツをパンで挟んだサンドイッチを3切れ、白い紙箱に詰めて掛紙を置き、パラフィン紙のようなもので包んだ箱入りカツサンド。ほどなく土日限定で一日10個になったようで、2016年以降の収穫報告が見当たらない。