旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

埼玉県秩父市の国道140号沿いにある道の駅「道の駅ちちぶ」で買えたお弁当。秩父鉄道の秩父駅や西武鉄道の西武秩父駅から歩ける範囲にある道の駅で、西武秩父駅のわらじかつ弁当や秩父駅などの岩魚すしとともに、これが売られていた。商品名を描く、全面がシールの構造でふたと側面を貼り合わせる掛紙をはがして出てくる中身は、白御飯を高菜のような「しゃくし菜」の炒め物で覆い、焼き鳥、玉子焼、柴漬けを載せるもの。常温の味も雰囲気も立派な駅弁に見えた。調製元は1970年代に幕内を務めた元力士が秩父市内で経営するちゃんこ鍋屋。

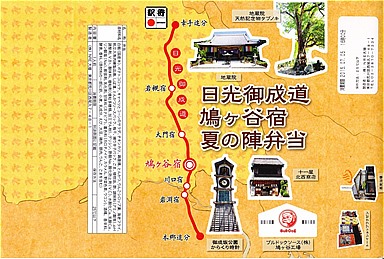

2015(平成27)年7月4・5日の埼玉県川口市でのイベント「日光御成道鳩ヶ谷宿夏の陣」の開催に合わせて、両日に鳩ヶ谷駅で販売された、埼玉高速鉄道史上初の駅弁。調製元は東京駅弁の日本レストランエンタプライズで、同社製の駅弁ポスターが駅構内にいくつも貼られていた。

日光街道の脇街道として中山道の本郷と日光街道の幸手を結んだ日光御成道(にっこうおなりみち)のルートマップに鳩ヶ谷の名所写真をちりばめた掛紙を使う。木目調の容器の中身は、日の丸御飯にポテトコロッケ、チキンカツ、鶏唐揚、とんかつ、海老フライ、ホタテ入り魚肉揚と揚げ物だらけのおかずを入れ、キャベツとコーンのサラダ、りんごシロップ漬、柴漬けを添える。こんな内容なので当然に胃には重たい。容器内のとんかつソースと手渡しの中濃ソースで2種類のソースを添付し、これがおそらくブルドックソース鳩ヶ谷工場の製品であり、それで鳩ヶ谷を表現したのだと見える。

埼玉高速鉄道は、東京都北区の赤羽岩淵駅と埼玉県さいたま市の浦和美園駅との間、14.6kmを結ぶ鉄道路線と、その運営会社。ほぼ全線がトンネルで、国の定義では地下鉄とされる。当時の帝都高速度交通営団(営団地下鉄)、現在の東京メトロ南北線の延伸であり、実際に相互直通運転を実施するが、東京都外の路線となるため、営団ではなく埼玉県の第3セクター会社が整備した。2587億円の建設費の過半を占める借金を返済するために運賃が高くなり、沿線住民のJR京浜東北線からの利用の転移が見込みどおりには進まず、乗客が予測の一日あたり14万人に対して2001(平成13)年度の開業初年度で4.7万人に留まってしまい、幾度の支援も実らず2014(平成26)年度には事業再生ADRという形で実質的に破綻した。訪問時の鳩ヶ谷でも、電車より多い本数の国際興業バスが、せっせとJR川口駅へ客を運んでいた。

電車は変わらず動いており、乗客は沿線の開発で年々増加して同年度には一日あたり9.5万人まで増えているため、今後は有利子負債の減少と減資による累積欠損の解消で再建に努める。また、同じ時期に同じようなやり方で開業した千葉県の北総鉄道や東葉高速鉄道も、同じように借金と高い運賃に苦しんだため、国土交通省は地下鉄補助制度の対象拡大や都市鉄道利便増進事業の創設で、同じ轍を踏まないようにしている。

価格と体裁から1930年代のものと思われる、昔の寄居駅弁の掛紙。玉淀は寄居付近の荒川の風景、三峯山神橋は奥秩父で三峯神社の表参道が荒川を渡る登竜橋のことか。寄居駅では1901(明治34)年の秩父鉄道の開業時から柴田が構内で営業、ここに1925(大正14)年7月に東武鉄道が、1933(昭和8)年1月に鉄道省が乗り入れ、国鉄の駅弁屋となりおそらく昭和30年代まで駅弁を販売した。駅前商店としては2000年代にも営業したという。

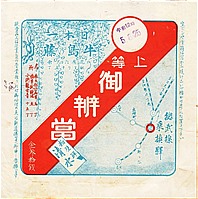

1930(昭和5)年8月25日12時の調製と思われる、昔の粕壁駅、現在の春日部駅の駅弁の掛紙。今も春日部の名所で国の特別天然記念物に指定される牛島のフジと、当時の鉄道路線図を描き、当時の国の鉄道の駅弁と同じような形式と名前と価格を備える。総武線乗換駅とあるのは、現在の東武野田線(アーバンパークライン)が、1929(昭和4)年11月から1944(昭和19)年2月まで私鉄の総武鉄道であったことによる。現在の柏駅方面の野田線は、1930(昭和5)年10月1日の開業なので、この掛紙には描かれていない。

東武鉄道は、明治時代末期の鉄道国有化を逃れた中では、路線長で最大の鉄道会社。自社線内を片道3時間前後かけて走る汽車や電車があり、主な駅には駅弁があったと考えられ、羽生駅など名物の駅弁があったとする文献もあるが、昔のことはもはや定かでない。粕壁駅弁の掛紙は時々ネットオークションに出現し、1万円前後の値段が付く。

上野駅からJR宇都宮線(東北本線)の電車で約50分。久喜市は埼玉県の北東部に位置する、人口約15万人のベッドタウン。利根川の流れや低地に日光街道が交差し、鉄道や国道や高速道路も南北に整備されることで、工業や商業や住宅が立地し第二次大戦後の高度経済成長で人口が激増した。駅弁はその発展を見届ける前の、1910年代から1960年代まで売られた。1885(明治18)年7月16日開業、埼玉県久喜市久喜中央二丁目。

浅草駅から特急りょうもう号で約45分。帝都から東北を目指した現在のJR東北本線と、北関東の諸都市を目指した東武鉄道の路線が、ここで接続した。2006年から東京メトロ半蔵門線直通列車の起終点となり、利用者が増えている。1910年代から1960年代まで、国鉄の駅弁屋が東武駅の駅弁も兼ねていたと想像するがどうか。1899(明治32)年8月27日開業、埼玉県久喜市久喜中央二丁目。

上野駅からJR宇都宮線(東北本線)の電車で約60分。日光街道が利根川を越える宿場町として、2010年まで単独で町制を敷いた宿場町あるいは港町。鉄道の開通時に橋梁ができるまで11か月間の船便があったり、1929年に東武鉄道との接続駅になった。駅弁は1960年代か1970年代に存在した可能性がある。1885(明治18)年7月16日開業、埼玉県久喜市栗橋北一丁目。

浅草駅から東武鉄道の電車を乗り継いで1時間以上。帝都から東北を目指した汽車鉄道と、日光を目指した電車鉄道が、ここで接続した。線路をつなげて2005年から、東京のJR駅と東武の日光や鬼怒川を結ぶ特急が走る。東武鉄道の主要駅であり、過去に駅弁があってもおかしくないと思う。1929(昭和4)年4月1日開業、埼玉県久喜市伊坂中央一丁目。