旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東武鉄道の東京都心のターミナル。明治時代にまずは北千住駅から北関東へ鉄道網を築き始めた東武鉄道が、再三の苦心の末に当時の東京で最大の歓楽街であった浅草にデパート付きターミナルを構えたものの、第二次大戦後に東京の都心は西へ移動、駅は狭隘で長編成化する電車に対応できず、今も鉄道の起点であるものの中心でなくなった。駅弁は2010年代に4度の撤退を繰り返し、2022年10月に羽田空港の空弁を売る店舗を設けて「駅弁復活!」とした。1931(昭和6)年5月25日開業、東京都台東区花川戸一丁目。

2025年に浅草駅の駅弁売店で購入。商品名は「三元豚の生姜焼きすし弁」。新たな浅草駅弁だと思ったらそうでなく、東京や大阪で手広く棒寿司などを売る福井の食品業者「若廣」が、2018年から東京のJR東日本の駅商業施設や切符売り場跡で展開する弁当店「すしべん」ブランドの、商品のひとつである模様。

2010年代の浅草駅弁「焼き鳥丼」を思わせる長円形の容器に茶飯の酢飯を詰め、ここでは三元豚の生姜焼き、肉焼売、がんもどき、にんじん、超細い煮玉子、ブロッコリー、広島菜、タルタルソース、キャベツなどで覆った。当館の各地で何度も書いたとおり、酢飯の肉丼はうまくなく、白飯や茶飯でいただきたいところだが、こうしてチェーン展開するほど親しまれるものなのだろう。

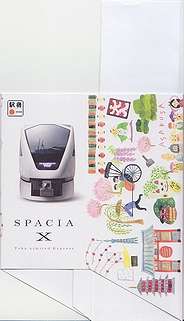

台湾の駅弁大会「鐵路便當節」の、2025年6月の台北駅での第10回開催で、東武鉄道の駅弁として販売されていたお弁当。この大会に毎年出店する東武鉄道では今回、このスペーシアX弁当をどっさり用意し販売し、スペーシアXグッズも少々販売した。

品名はスリーブの底面では「SPACIAX特急味の旅便當・金谷編」で、イベントでの現地表記とほぼ変わらない。中身以外は浅草駅弁「スペーシアX弁当」に使われる現物と同じ、紙容器をふたつ詰めた電車型のプラ容器をスリーブに収め、SL大樹の紙袋に詰めた。この浅草駅弁は2025年3月のリニューアルで旭川駅立売商会の調製となったため、スリーブに駅弁マークが付いている。現地の法令に従ったのか、日本では公表されていない容器の製造者も記される。

ここでの中身は浅草駅弁とは異なり、東武日光駅弁とも異なる。白飯を刻み海苔と錦糸卵で覆い、鮭の照り焼きとにんじんを載せた紙容器をひとつ、玉子焼、鶏肉焼、うずら卵、ブロッコリー、ミニトマト、煮物を詰めた紙容器をひとつ、ひじき煮を詰めたカップをひとつ収めた。日光金谷の要素はどこにあったのか、なかなか高価なイベント弁当。会場では他社で999元などという、もっと高価な駅弁も売られたから気にならない。調製元は台北市街の日本弁当店「町角屋」か。

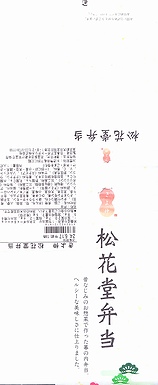

かつて東武鉄道の北千住駅で買えた「きよ仲松花堂弁当」と同じもの。商品そのものは引き続き、羽田空港で2013(平成25)年かそれ以前から売られる空弁であり、調製元は羽田空港の空弁屋であり、4区画に日の丸御飯、タケノコなどの煮物、焼鮭と玉子焼ときんぴらとひじき、つくねと高菜と黒豆と漬物を詰めた松花堂弁当であり、そのグレードはコンビニ弁当である。「きよ仲」でネットを検索すると、静岡県伊東市の割烹料理店が出てきて、仕出しやテイクアウトの松花堂弁当があるらしいが、これと関係があるのだろうか。

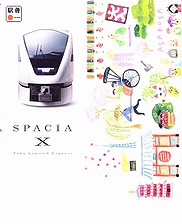

2023(令和5)年7月12日に東武浅草駅で発売。同月15日の東武鉄道の新型特急電車「スペーシアX」の運行に合わせて発売。東武日光駅でも同じ容器を使う駅弁が発売された。2025年3月のリニューアルで調製元が東武食品サービスから、なんと北海道の旭川駅の駅弁屋である旭川駅立売商会に替わり、スリーブの絵柄と中身が変わった。

スペーシアXの先頭車の形状を模したプラ容器を、電車の顔と浅草の様々を描いたスリーブにはめる。中身はバター風味のとうもろこし御飯にベビーホタテを載せ、スパゲティナポリタン、エビフライ、チキンハンバーグ、ポテト、ウインナー、かぼちゃサラダ、ちょこっとプッチンプリンというお子様ランチ。

東武鉄道N100系電車、愛称「スペーシアX」は、東武鉄道で実に33年ぶりとなるフラッグシップ特急車両。東京と日光・鬼怒川を結ぶ特急列車として、1960年デビューの1720系デラックスロマンスカー、1990年デビューの100系スペーシアに続き、東武鉄道の鉄道車両として最上級の設備を備えて、まずは6両編成2本が投入された。今回はスタンダードシート、ボックスシート、プレミアムシート、コックピットラウンジ(1・2・4人掛けソファー)、コンパートメント、コックピットスイート(7名用個室)と6種類もの座席を用意、限定的ながらカフェカウンターでの飲料等の提供も実施する。

※2025年12月補訂:写真を更新し解説文を手直し

上記の駅弁「スペーシアX弁当」の、2023(令和5)年の発売時の姿。2024年までこの姿で販売か。スペーシアXの先頭車の形状を模したプラ容器を、スペーシアXでデザインしたスリーブにはめて、中身はチキンライス、鶏唐揚、ミニハンバーグ、ミニアメリカンドッグ、スマイルポテト、玉子焼、ケチャップ、フルーツゼリーだった。当時の調製元は東武鉄道の100%子会社である販売元の東武商事の100%子会社で、ゴルフ場レストランや東武駅ホームのラーメン店などを運営。

2021(令和3)年の夏までに羽田空港で発売された空弁。東武浅草駅1階売店「ACCESS+浅草店」に、2022年10月に「浅草駅弁大祭」の看板を掲げ、「東武浅草駅に駅弁復活!」と称して、羽田空港の空弁を売り始めた。「ひろしま駅弁当監修」とあるが、広島空港や広島県や広島市で作ったり売るのでなく、東京の空弁屋が調製し羽田空港などで売る東京の弁当である。

小柄で上げ底のプラ容器に茶飯を詰め、穴子煮で覆い、玉子焼、タケノコ煮、甘酢生姜、あなごのたれを添える。脂の抜けた穴子は醤油味のタレをかけても、監修者である広島駅のアナゴ駅弁のどれにも似ない。このあっさりとした感じが特徴なのかどうか。とはいえ、土曜午前は全便満席になる人気の日光・鬼怒川行き東武特急に乗る前に、松屋浅草の開店前にもコンビニ弁当でもファストフードでもない弁当が買えるようになって、良かったのではないかと思う。

2012(平成24)年までに上野駅構内のスーパーマーケットや羽田空港第2旅客ターミナルビルで売られ始めた模様。調製元が創業当初の味を、かつて人気だったチキン弁当の内容を復刻したのだという。コンパクトにまとめた二重折の中身は、下段が日の丸御飯、上段がおかずで小粒な焼き鳥、つくね串、鶏唐揚、山椒煮、玉子焼、かまぼこ、煮物など。これはまるで、おつまみ弁当のよう。2022年1月に浅草駅と北千住駅の駅弁販売店が閉店し、すべての駅弁が終売となった。

※2023年11月補訂:終売を追記

東武鉄道の浅草駅や北千住駅では2018(平成30)年の発売か。やや小柄な長方形の容器に炊込飯を敷き、その半分をアサリ煮で、半分を鶏胸肉の山椒煮、ニシン昆布煮、漬物で覆い、れんこんきんぴら、玉子焼、こんにゃくやシイタケなどの煮物を添える。アサリなどの貝類のぶっかけめしという深川飯の要素がほとんどないように見える。味は普通。2022年1月に浅草駅と北千住駅の駅弁販売店が閉店し、すべての駅弁が終売となった。

※2023年11月補訂:終売を追記

東武鉄道の子会社が特急列車内で予約販売したお弁当。これは東京駅弁の日本レストランエンタプライズが「日本ばし大増」ブランドで販売する仕出し弁当のひとつ。過去に駅弁になったり東京総合車両センターで売られた、そんなかつてのNREの宅配弁当(delivery@お弁当)のうち、この「渡月」のみがなぜかこうして東武鉄道で予約でき、しかしこの販売元の駅売店では取り扱わないという不思議な役回り。東京駅弁「大人の休日弁当」のような、雰囲気の高級仕出し弁当だった。東武では2020年限りで取り扱い終了か。

2011(平成23)年頃から売られている模様。2011年3月頃に撤退または廃業した以前の浅草駅弁の調製元からも、同じ名前で似たような駅弁を販売していた模様。駅弁の名前は浅草神社の三社祭から採られたのだろう。購入日はその祭の日であったが、この駅弁は一年中変わらぬ姿で販売されている。

竹皮柄のボール紙製容器には、駅弁の名前をゴム印で押しただけの白紙が掛紙として巻かれる。中身はアサリ飯、白飯+ごま、白飯+ゆかりで3種類のおいなりさんが各1個と、玉子焼、かまぼこ、煮物、大福をいずれも小さなサイズで詰めたもの。見た目も価格もおにぎり駅弁タイプ。この調製元の浅草駅弁は2015年頃までの販売か。

※2019年11月補訂:終売を追記

2011(平成23)年の発売か。同年3月頃に浅草駅の駅弁屋が消えた後、ほどなく出てきた模様。ネット上には、その駅弁屋の元従業員が作っているとの情報あるいは噂がある。葛飾北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」の「深川万年橋下」や中身の写真などを印刷した掛紙に巻かれた長方形の容器の中身は、茶飯をアサリ煮とアサリ串で覆い、小女子と大根桜漬を添え、タケノコとシイタケとニンジンの煮物と、かまぼこと玉子焼と煮豆を付ける。

国鉄やJRの東京駅弁で有名になった深川めしと違い、かつての浅草駅弁の深川めしと同じく、アナゴではなくアサリの弁当。この駅弁の掛紙で深川飯の始まりとして書かれる「アサリのむき身入り味噌汁をごはんにかけて食べた」ものが、常温の弁当の範囲で再現されているのだろう。実は国内各地を探しても、千葉駅や木更津駅くらいにしかない、アサリの駅弁。この調製元の浅草駅弁は2015年頃までの販売か。

※2019年11月補訂:終売を追記

東武鉄道の浅草駅で、以前から販売されていた駅弁。角を落とした正方形の容器に木目調ボール紙のふたをして、葛飾北斎「冨嶽三十六景 深川万年橋下」を描き直した絵柄のボール紙枠にはめる。中身はあさりごはんとエビフライ、焼鮭、焼売、玉子焼、煮物など。どこも寂しく、風味や風情や雰囲気のない、悪い昔のお弁当。

「浅草駅」はこの地に4つある。開業順に、東京メトロ銀座線(1927年)、東武伊勢崎線(1931年)、都営地下鉄浅草線(1960年)、つくばエクスプレス(2005年)。しかし直接接続するのは、銀座線と伊勢崎線、銀座線と浅草線の2パターンのみ。他は地上の街を歩く必要があり、つくばエクスプレスの駅は他の3駅とまるで異なる立地にある。鉄道はこれだから不便だ、と言われかねない欠陥だと思う。

調製元が2011年3月頃に撤退または廃業したようで、この駅弁は今では買うことができない。駅弁売店は残存しているが、シャッターを降ろしたまま営業していない。

※2012年7月補訂:終売を追記

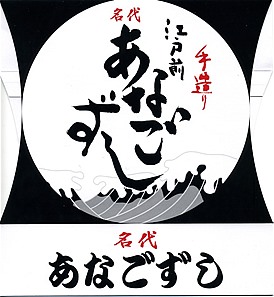

評判も価格も浅草駅弁のフラッグシップであった駅弁。容器に書いてある「名代」「江戸前」「手造り」の接頭辞付きで呼ばれることもある。木目柄で円筒形の容器を、商品名を描いたボール紙の枠にはめる。中身は江戸前つまり東京湾で獲れたアナゴを柔らかく煮たものを握り酢飯と合わせたあなごずしが6切れと、玉子焼、菜の花など。

形はしっかりしているのに、食べれば抵抗感なく溶けていくアナゴは、姫路駅や東京駅の穴子棒寿司駅弁の上を行くかもしれない。私鉄の駅弁であることと駅弁大会に出ないことで紹介例は多くないが、味とコンセプトで全国有数の駅弁と呼んで良いことは確かだろう。一日30個限定のため、午前中でないと買えないことが多かった。

調製元が2011年3月頃に撤退または廃業したようで、この駅弁は今では買うことができない。駅弁売店は残存しているが、シャッターを降ろしたまま営業していない。

※2012年7月補訂:終売を追記

2012(平成24)年7月25日に「東京スカイツリー御膳」(1,300円)「東京スカイツリー弁当」(1,200円)「東京スカイツリー丼」(1,200円)「東京スカイツリー三段重」(2,400円)が東武緑地から一斉に発表された、東京スカイツリー公認お弁当4種類のうちひとつ。

高さ634メートルの塔体を2頭身にデフォルメした、銀色の分厚いプラスティック製容器の中に、ケチャップライスを詰め、スクランブルエッグをかけ、エビフライを置き、グリーンピースと星形のニンジンを振り、タルタルソースを添える。容器を収めるボール紙の枠には、ポストカード向けの切り取りを付けた。味は見たまんま。持ち運びにくさと複雑さがこの上なかった前作とは違い、使いやすく、分かりやすくなったのに、催事場では夜まで連日居残りという人気のなさであった。

市中で買えたのは2013年までか。以後は団体予約限定の商品として取り扱われたが、2020年までにそれもなくなった模様。

※2021年2月補訂:終売を追記

パッケージも容器も中身も価格も、上記の駅弁「東京スカイツリー弁当」と同じ。違いは販売元が「東武緑地」か「満天商事」かだけ。製造者固有記号が同じ「TT1」であり、名が出ない調製元も同じであると考えられる。なぜ同じ弁当を別の会社が取り次ぐのか、これらの会社は鉄道会社や駅弁屋とどのような関係にあるのか、謎に満ちた弁当や存在である。

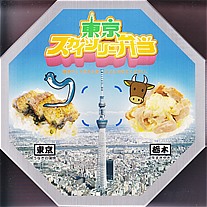

2012(平成24)年3月8日から東武鉄道の浅草駅と北千住駅と浅草駅発の特急列車5本の車内と、東京、上野、新宿、大宮の各駅のNRE駅弁売店などで1万個を販売。同年5月22日の東京スカイツリータウンのグランドオープンを記念し、日本テレビの情報番組「スッキリ!!」と東武鉄道が共同で、日本ばし大増の総料理長の監修により開発された。

東京スカイツリーに頑張って見立てたボール紙製容器の弁当箱と、ミネラルウォーター入りペットボトルのセット。この中にはツリーの鉄骨をイメージしたと思う絵柄の正八角形の容器が、風呂敷に包まれて二段重ねで収まる。東京と栃木にちなんだという中身は、下段が鰻丼と牛丼と漬物、上段が菜の花、コマツナ、玉子焼、湯葉きんぴら、ニンジンやレンコンなどの煮物など。味はえらく無難で、この発売はテレビなどで話題にされたが、容器が巨大でキワモノすぎるし値段も高く、見るからに売れていなかった。

東京スカイツリーは東京タワーの代わりとなる高さ634mの自立式電波塔。東京のテレビ局6局が打ち上げた、高層ビルの増加で電波が届きにくくなった東京タワーに代わる新タワー構想に対して、東武鉄道が業平橋駅の貨物駅跡をもって、さいたま新都心や東京タワーやとしまえんなどのライバルに打ち勝ち、その立地を勝ち取った。事業会社の筆頭株主として総事業費650億円を注ぎ込んだ東武鉄道は、足元には商業施設「東京スカイツリータウン」を併設し、最寄りの業平橋駅を「とうきょうスカイツリー駅」に改称、伊勢崎線にも「東武スカイツリーライン」の愛称を付与して、この新名所に激しく入れ込んでいる。