旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で3駅35分。小田原市は神奈川県の南西部で相模湾に面する人口約19万人の城下町かつ宿場町。関東地方の西の出入口として、戦国時代や江戸時代に歴史の舞台となった。駅弁は明治時代に国府津駅で創業した、東海道本線では最古の駅弁屋が健在だが、実態はJRや小田急の子会社が近隣のものを含めた駅弁を集めて売る。1920(大正9)年10月21日開業、神奈川県小田原市栄町1丁目。

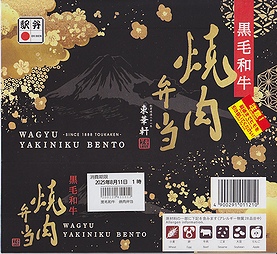

2025(令和7)年3月22日に小田原駅などで発売。四角く黒い加熱機能付き容器を、金色で商品名や富士山を囲む絵柄などを記した黒いスリーブに収める。中身は白飯を黒毛和牛の焼肉で覆い、山菜ビビンバと玉子焼いを添えたもの。東京や各地で既視感のある、やや韓国風の焼肉弁当で、小田原や新作の駅弁には見えない感じも、薄く煮たり焼いた感じのタレ付きお肉は適度にうまかった。東京駅で買える牛焼肉の駅弁として、価格も風味も適度な高級感。

世にも珍しい、おかずだけの駅弁。小田原駅の駅弁「おたのしみ弁当」や「こゆるぎ茶めし」などに入る鶏そぼろのみの商品。調製元の社史には1982(昭和57)年3月21日に280円で発売とある。惣菜向けの小さなプラ製トレーに、グリーンピースとタケノコを混ぜた、とろみのある鶏そぼろが詰まる。焼売や鶏唐揚ならばともかく、鶏そぼろが惣菜売り場でなく駅弁売り場で取り扱われて、冷蔵什器で弁当のみに囲まれて、いったい誰が買うのかといつも思うのだが、こうして難なく買えるのは、ちゃんと売れている証。

分量と価格はよく変わり、下記のとおり2004年時点では380円、2013年時点では120グラムで200円、2015年時点で250円、2022年時点で280円、2023年6月から150グラムで300円、2024年5月11日から320円、2025年6月から350円。

※2025年11月補訂:値上げを追記

上記の駅弁「とりそぼろ」の、2013(平成25)年時点での姿。下記の2004年のものと比べて、内容量と価格が約半分になった。シールが紙帯になっても、売店が駅弁屋の直営から日本レストランエンタプライズ(NRE)への委託になっても、この味と中身は変わらない。

上記の駅弁「とりそぼろ」の、2004(平成16)年時点での姿。表記はされていないが、2013年時点の倍量は入っていたと思うし、価格もだいたい倍だった。

かなりの甘味で、確かに売店の販売員から「おかずだけしかないよ」と売り惜しみされたとおり、これだけでは食べられたものではないかもしれない。駅弁売店に他の惣菜があるわけでもない。しかしこうやって何十年も売られていれば、それだけ売れる、買い求める客がいる、人気があるのだろう。ちょっと不思議な存在。

2024(令和6)年3月21日に小田原駅などで発売。長方形のプラ容器の3区画は、「鶏の炭火焼き」と茶飯と大根つぼ漬、「秘伝のあま味鶏そぼろごはん鶏つくね串添え」に炒り卵とにんじん、「国産鶏西京焼の海苔弁」に竹輪磯辺揚げ。鶏肉のミニ丼の詰合せ。鶏でくどそうな見た目に違い、味が立たずおとなしいので、黙々といただける。真ん中のとりそぼろで、小田原駅の駅弁だとわかる。価格は2024年時点で1,150円、2025年2月から1,200円。

※2025年2月補訂:値上げを追記

2017(平成29)年9月の発売か。従前の「その名も鶏丼」のリニューアルか。正方形の容器に茶飯を敷き、小田原駅弁名物のとりそぼろ、錦糸卵、鶏の生姜焼で覆い、シイタケ、レンコン、ニンジン、ワラビ、大根漬物を添える。小田原駅弁の東華軒らしい味。価格は2017年の発売時や購入時で890円、2022年1月15日から950円。2023年8月限りで終売。

※2025年2月補訂:終売を追記

2020(令和2)年までには発売か。小田原駅の駅弁屋がつくるミニ駅弁シリーズに共通の容器と価格を持つ。丸いプラ容器に茶飯を敷き、とりそぼろ、鶏生姜焼、高菜炒め、錦糸卵、れんこん、大根つぼ漬で覆う。同じ名前の駅弁「その名も鶏めし」のミニサイズとして、中身はだいたい同じ感じ。透明なふたを留めるスリーブに「駅弁」とあり、駅弁マークも付いているが、駅の駅弁売店では見たことがない。価格は2022年の購入時で480円、2023年6月から498円、8月で終売。

※2023年8月補訂:値上げと終売を追記

2018(平成30)年6月に発売。駅弁の名前のとおりの、牛丼と豚丼と鶏丼の詰合せ。長方形の容器に仕込まれた3つのくぼみのすべてに白飯を詰め、牛しぐれ煮、豚塩だれ焼きと大根漬、鶏の生姜焼きととりそぼろと錦糸卵で覆う。見栄えはそれほどでもないが、味は上等。そういえば山形駅の駅弁に同じようなものがあった。2022年5月限りで終売。

※2022年6月補訂:終売を追記

2014(平成26)年秋の発売か。茶飯を醤油糀でつけ込んだという牛肉煮で覆い、煮物と漬物を添える。「御膳」を名乗るが、このとおり実態は「丼」。パッケージの表と裏で電子レンジの使用を推奨する催事向けの商品でもあり、良い意味で印象に残らない無難な味を持つ、ブランドや激ウマを争いがちな牛肉駅弁の世界では珍しくなったかもしれない、食事向けな牛肉弁当でもある。1年間ほど、あるいは2017年頃までの販売か。

※2020年12月補訂:終売を追記

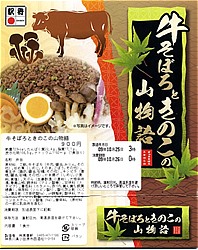

2009(平成21)年6月に発売か。ボール紙でできた木目柄の円形の容器を、駅弁の名前や中身の写真を印刷したボール紙の枠にはめる。中身は白御飯の上を牛そぼろ、シメジやエノキなどの炒め煮、シメジのかき揚げ、レンコン煮などで覆い、はじかみと煮卵と大根辛味漬を添えるもの。

パッケージのデザインは催事の臭いが強く感じられ、円形の容器は簡素が過ぎてボール紙がほぐれてしまっていた。茶色く染まる内容も、油が利いた強めの味付けも、ホカ弁やコンビニ弁当に親しむ方々に向けた駅弁であると思う。なお、2010年3月27日に熱海駅でも同じものを買えた。2012年中に終売か。

※2014年7月補訂:終売を追記

2008(平成20)年12月に発売。正方形の容器にシートをかけて割りばしを2膳収めてふたをして、駅弁の名前を派手に描いたボール紙のふたをかけてから輪ゴムで留める。中身は白御飯の上に鶏南蛮をゴンゴン置いて、パプリカやピーマンやタマネギを散らしてレモンのスライスとタルタルソースを添えるもの。

見た目には単なるホカ弁。注目すべきはその分量で、「BIG」を名乗り「食べ過ぎにご注意」と警告するにふさわしく、19センチ四方の容器に詰まる中身の総重量は800グラム以上になるという。そんなパワフルなコンセプトに、油っぽいけれど意外に柔らかくてうまい鶏南蛮が、分量にしてはお手ごろな価格とともに、若者男性の心をつかんでいる。非常に個性的で面白い、素晴らしきB級グルメ。翌年の京王百貨店の駅弁大会でも見たと思う。

※2015年9月補訂:終売を追記