旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で約100分。長岡市は新潟県の中央に位置する、人口約26万人の城下町。かつては信濃川の水運で、今は鉄道や国道や高速道路が分岐する交通の要衝は、明治時代に油田で栄え、商工業が興った。駅弁は明治時代から売られ、第二次大戦後から21世紀に入るまで3社の駅弁屋が競う激戦地であったが、2004年と2009年に1社ずつ消え、今は新幹線ホーム上でのみひっそりと売られる。1898(明治31)年6月16日開業、新潟県長岡市大手通。

2021(令和3)年1月にネコシリーズの駅弁として、「お魚いなり」(980円)「あふれ海鮮かんぴょう巻寿司」(1,180円)「越後花やぐ海鮮ちらし」(1,080円)の3種類を発売か。スリーブに顔が扁平なネコのキャラクターを載せた他の2作と異なり、こちらのネコは小さなシルエットがあるだけ。海と花火を描いたようなイラストの絵柄と色彩が印象的。

正八角形のプラ容器に酢飯を詰め、えび、さけ、いくら、かに、玉子焼、ガリを放射状に並べる。普通の海鮮弁当に見えたり、花火が開いたように思えたり。調製元公式サイトの商品紹介によると、発売時あるいは現地での予約販売では、えび、ほたて、さけ、いくら、かにのサイコロを散らし、中身の色彩も華やかにみえる。価格は2021年の発売時で1,080円、2024年時点で1,280円。

2021(令和3)年1月の京王百貨店の駅弁大会で発売。容器の御飯のパートに、かんぴょうの細巻き8個を敷き詰めて、これらをまとめてサーモンのぶつ切りとカニのほぐし身で交互に覆い、イクラで彩り、玉子焼と食用菊とガリを添える。御飯を巻きずしにして具で覆う、斬新な構造。スリーブで長岡をニャがおかと呼ぶネコを含め、催事場では気が付かれずに客を呼べていなかったが、おいしくて楽しい駅弁なので、情報を整理すればいつか東京で花開くかもしれない。調製元の公式サイトでは2023年時点で「お休み中」とのこと。

※2023年12月補訂:現況を追記

北陸新幹線の長野駅から金沢駅までの開業に合わせて、JR東日本新潟支社が2015(平成27)年3月14日から6月30日まで実施した観光キャンペーン「うまさぎっしり新潟春の観光キャンペーン」に伴い、2015(平成27)年4月29日に管内で5社各1種類が発売された新作駅弁のひとつ。他に新潟三新軒の「刻みわさびで食べる新潟和牛焼肉弁当」(1,150円)、神尾商事の「ぶりかつ丼」(900円)、新発田三新軒の「新潟和牛おこわ」(1,000円)、三新軒の「CUP de 寿司」(1,100円)がある。

円形の容器に、一口には大きく、割るには小さな、丸く色濃く大きなおいなりさん、鮭を2枚貼った手まりずし、紫色の菊花を載せた手まりずしを詰め、笹団子、玉子焼、ガリの袋、魚型の醤油入れを添える。新潟県には、葉書を掛紙とする駅弁が多い気がする。価格は発売時や2016年の購入時で1,050円、2020年時点で1,150円。調製元の公式サイトでは2023年時点で「お休み中」とのこと。

※2023年12月補訂:現況を追記

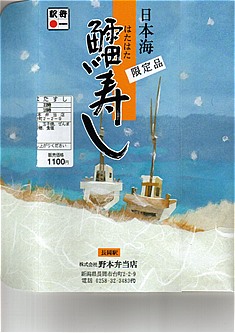

正方形のボール紙製容器の中に、経木と紙でできた木目の容器が入り、その中がトレーで4分割され、それぞれ白飯や味付け飯の上に身欠きニシン・数の子醤油漬け・イクラが載り鮭すしが加わる、駅弁の名前そのままの駅弁。ニシンの卵が数の子で、鮭の卵がイクラなので、ダブルで楽しめる親子めし。ただ、この価格にしては具の分量が、特にパラパラとしか載らないイクラが寂しく、中身をやや欲張りすぎた感がある。価格は2001年の購入時で1,000円、2017年時点で1,100円、2020年時点で1,200円。調製元の公式サイトでは2023年時点で「お休み中」とのこと。

※2023年12月補訂:現況を追記

2017(平成29)年11月の発売。「魚沼産コシヒカリ弁当」ともども、調製元の創業130周年にちなむ新作らしい。真っ黒な正方形の容器に新潟コシヒカリの茶飯を敷き、玉子そぼろ、鮭フレーク、カニ、イクラ、蒸しウニ、菊花、かまぼこ、紅生姜で覆う。今回は東京駅で買ったら、「製造者:(株)オーシャンシステム 百米千葉工場」とありびっくり。この売店では仙台駅や米沢駅や新潟駅の駅弁が届くのに、これより東京に近い長岡駅の駅弁が製造委託とは不思議に感じた。2021年時点で販売休止、2022年までの設定か。

※2023年12月補訂:終売を追記

上記の駅弁「越後長岡海鮮花火」を、2021(令和3)年1月の京王百貨店の駅弁大会で購入したもの。発売からリニューアルなどを経ていないため、以前とすべてが同じつくり。カニとウニが多い気がする。法令の強化で巨大化した食品表示ラベルが、店内調製により調製印だけで済んだため、スリーブに描かれる長岡花火が、その姿を隠さずに現していた。

夜空に上がる花火を描いた正方形のボール紙容器を使用、ふたを開けるとその裏側に長岡花火の特色が記され、カップに入ったカニ飯、鮭いくらめし、ほぐし身の鮭いくらめし、そぼろ御飯としいたけとかまぼこ、大根桜漬がサイコロの5の目のように、本当は花火をイメージして、ボール紙で固定して配置される。長岡まつりの時期である、7月から8月まで、あるいは6月から9月までの販売。価格は2004年時点で1,020円、2013年時点で1,050円、2016年時点で1,100円。2021年までに内容を見直し1,500円で発売、8月の花火と旧盆の数日間ずつのみの販売になった模様。2024年時点で1,580円。

長岡の花火は明治に興り大正に巨大化、戦前に一旦途絶えたが戦後の復興祭で復活、現在は毎年8月2,3日に信濃川の広大な河川敷を利用し開催する、日本一の花火大会としてその名をとどろかす。直径90センチ、重さ300キロの巨大な「三尺玉」は、上空約600mに打ち上げられ直径650mの花を開く。都心の道路を混雑電車内に変える花火大会の目玉が、直径30センチで重さ11キロの「尺玉」程度であることを考えると、そのスケールの大きさが感じられるもの。

※2024年3月補訂:写真を更新

2004(平成16)年1月12日に購入した、長岡駅弁の箱。上記の2024年のものと、だいたい同じ。当時は中身の写真もふたに載せたほか、駅弁の名前が「花火寿司」でなく「花火寿し」であった。当時のカップの中身は、カニちらし、鮭いくらめし、牛肉とそぼろの御飯、エビや蒲鉾などの御飯。

2006(平成18)年12月に発売。ふたが透明なプラ製円形の容器を、奇妙な絵柄を描いたボール紙の枠にはめる。中身は酢飯の上にサイコロ状の玉子焼、鯛の焼き付け、赤かぶ漬を盛り上げるもの。ここまででも駅弁で見た記憶がない鯛丼であり、さらに未開封状態で容器を振れという指示があることも珍しい。

今回の購入は駅弁大会で、輸送時のシェイクを嫌ったのか具の上にはフィルムが貼られており、容器を振ってもひっくり返しても、中身はいつまでも無事だった。名前から外観からキワモノな臭いが漂ってくるが、風味はふんわりして薄味感があり良いと思うので、良い方向へ話題になってくれればと思う。

なお、2007〜8年の駅弁大会シーズンの時点で、駅弁の名前が「多音シェイクDE踊る鯛」と一文字だけ変更されている。このシーズンで販売終了か。

※2015年9月補訂:終売を追記

駅弁に使われるとぐっと安っぽく見える白い使い捨て容器を、駅弁のように紙ひもでしばり、立派で駅弁らしいボール紙のパッケージに入れる。中身は酢飯にかにほぐし身とかに爪を載せる、駅弁の名前と一致した内容で、酸味が勝るのも駅弁らしい。一部例外はあるが、カニと関係の薄い地でのカニ駅弁は多くがこんな感じ。でも発売中止にならないくらいは売れているのだろう。

法令の強化で大きくなった食品表示ラベルに負けない巨大さで「がんばろう長岡!がんばろう中越!」のシールが貼られる。2004年10月の新潟県中越地震に伴う連日の地震報道で、観光客など新潟県への訪問者は激減しているそうで、被災地以外では政官財界挙げて宣伝に励んでいる。しかしこの駅弁は、2009年6月の調製元の事業停止により失われた。

1992(平成4)年4月4日14時の調製と思われる、昔の長岡駅弁のパッケージ。これも現在のものとほぼ同じだが、あまりにもシンプル過ぎる印刷内容なので、食品表示ラベルやキャンペーンシールを貼っているほうが賑やかでいい。

正方形のプラスティック製二段重ね容器を掛紙で留める。中身は、下段がホタテの干し貝柱を新潟米コシヒカリと一緒に炊いた醤油味の炊き込み御飯、上段はおかずで煮ホタテの他にまいたけ・ふき・竹の子・ごぼうなどが入る。どこから食べても美味い駅弁で、これが千円以下で買えるのは駅弁としてはかなりお得だ。しかしこの駅弁は、2009年6月の調製元の事業停止により失われた。

※2009年7月補訂:終売を追記。

1983(昭和58)年に発売。コシヒカリの鮭そぼろめしが入った丸い容器と、佃煮・奈良漬け・昆布巻きなどの付合せが入った正方形の容器の、駅弁では珍しい異型容器の二段重ね。お茶を別途購入することで鮭茶漬けができるアイデアが面白いが、それが外観のインパクトに結び付いていないため、写真のように駅弁大会で最後まで売れ残っていたりするのはもったいない。価格は2002年の購入時で840円、2015年時点で890円。調製元のツイッターによると、2015年11月15日限りで終売。

長岡駅は駅弁激戦地であるが、1997年3月の北越急行ほくほく線の開業により北陸方面への特急列車の多くが越後湯沢発着に変更されて乗り換え客が激減した後は、なんとなく駅弁に元気がないような気がする。

※2015年11月補訂:終売日を追記

小ぶりのボール紙製パッケージに、佐渡のイカと新潟の餅米を使ったいかめしをふたつ入れた真空パックがそのまま入る。ナイフと割り箸付き。味は北海道内の観光売店でよく見かける真空パックのいかめしよりやや勝り、同じ駅弁屋さんの類似商品とは雲泥の差。常温で2週間も日持ちがするので、売り手も買い手も便利な製品だろう。磐越西線の観光列車「SLばんえつ物語」の車内でも販売された。しかしこの駅弁は、2009年6月の調製元の事業停止により失われた。

※2009年7月補訂:終売を追記。

まるで森駅の有名な駅弁「いかめし」の巨大版。ボール紙製のパッケージから、最近は珍しい銀色ビニール製容器を取り出して見えたのは、なんと真空パックの中に入ったいかめし。付属のナイフで封を切ると汁がこぼれ、いかめし自体もべちゃべちゃで、数名で分けて食べたが全員が不味いと言った。スーパーのいかめしのほうがはるかに美味しい。過去の文献ではそれなりに評価されていたものであり、いつからこうなってしまったのだろう。この駅弁は、2009年6月の調製元の事業停止により失われた。

※2009年7月補訂:終売を追記。

1992(平成4)年4月4日14時の調製と思われる、昔の長岡駅弁の紙箱。現在のものとほぼ同じ。購入者は4−4−4のゾロ目調製印を集めていたのかどうか。

ハタハタは秋田県の魚という印象があるが、新潟県の長岡駅で駅弁になった。ボール紙の容器に薄いプラ製のトレーが入り、酢飯にハタハタの身を載せて押した押し寿司を6分割したものが付け合わせとともに収まる。調製元が2004年の新潟県中越地震の影響で休業の後に廃業したらしく、この駅弁は現在は入手できない。

ハタハタ鮨は、300年の伝統を持つ出羽の国の名産品。酢飯の酢がきつく、ハタハタの身が固く感じたがもともとこういうものか。乱獲による漁獲高減少で、この駅弁の価格のようにすっかり高級魚の扱いとなった。

素材は駅弁としてはありふれているが、ストーリー性を持ったユニークな駅弁。やや大きなボール紙製の長方形の容器の中に、鮭いくら丼とカニ丼のふたつの容器が収納されている。味は駅弁らしく、カニがかなり酸っぱく、鮭フレークは市販品並み、いくらは粒がしっかりしておいしい。裏蓋に鮭軍とカニ軍を見立てた読み物があり、食べた人に軍配を預けている。私は鮭に軍配を。しかしこの駅弁は、2009年6月の調製元の事業停止により失われた。

※2009年7月補訂:終売を追記。

2000(平成12)年9月10日10時の調製と思われる、昔の長岡駅弁の紙箱。越後湯沢駅、または上越新幹線の車内販売で購入したと思う。駅弁の名前の「市松」とは市松模様のことだろうか、パッケージにそれがなく中身の写真がないので、確かめられない。

1989(平成元)年11月27日の調製と思われる、昔の長岡駅弁の掛紙。解説により長岡の信濃川に遡ってくる鮭の伝統に依って作った焼漬弁当と読めるが、絵柄は長岡でないと思う海や島や岩礁、日本海と佐渡島と何かに見える。

1976(昭和51)年6月20日9時の調製と思われる、昔の長岡駅弁の掛紙。にじ鱒ずしは1960年代や1970年代の長岡駅で売られた駅弁だった。

1976(昭和51)年4月15日の調製と思われる、昔の長岡駅弁の掛紙。黄色い掛紙に、タラバやズワイでなくワタリガニのような赤いカニを描く。値段は400円くらいか。

1962(昭和37)年2月27日15時の調製と思われる、昔の長岡駅弁の掛紙。栃尾か魚沼か清津峡なのか、どこかの峡谷が描かれた。清津峡であれば1988年の落石事故で通行が禁止され、今はトンネル越しでしか見ることができない景色となった。