旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で3時間。福井市は福井県の北部に位置する県庁所在地で、人口約26万人の城下町。戦国時代以降、朝倉氏の一乗谷、結城氏の北ノ庄城、松平氏の福井城、明治時代の福井県庁と、地域の行政の中心地となってきた。駅弁は1902(明治35)年から売られ、赤いカニ型容器の「越前かにめし」が有名。1896(明治29)年7月15日開業、福井県福井市中央一丁目。

福井駅から新幹線で1駅8分。あわら市は福井県の北端で日本海に面し、2004年に芦原町と金津町が合併してできた、人口約3万人の温泉町。1883(明治16)年に田んぼの中から湧き出た温泉で町ができ、1972年には国鉄の金津駅を温泉の名前に変えた。2024年の新幹線の開業で在来線待合室から新幹線改札口へ移転した小さな売店に、福井駅弁の一部が入荷する。1897(明治30)年9月20日開業、福井県あわら市春宮一丁目。

2025(令和7)年1月の京王百貨店の駅弁大会で実演販売。京王百貨店の駅弁大会の60回目を記念し、御飯と食材を各3層重ねた「6層ミルフィーユ駅弁」として、旭川駅「ほたて華寿しの海鮮ミルフィーユ弁当」と水戸駅「ひたち牛三種味くらべミルフィーユ弁当」と福井駅「越前甘エビとイクラの贅沢海鮮重」を実演販売した。

見た目は酢飯を甘エビとイクラで覆ったようなこの商品では、ふたと底を上げた海鮮催事向けプラ容器に、大葉刻み酢飯を敷き、漬け鯖で覆い、ガリとゴマの酢飯を載せ、本ズワイガニの棒身と玉子焼きで覆い、ミョウガ刻み酢飯で覆い、福井県産甘エビといくら醤油漬けで覆った。ケーキのように垂直に刻むのでなく、上から少しずつはがして食べる感じ。上記の海鮮が次々に現れて、忙しくて楽しくなる記念商品。調製元の若廣が、現地で販売したかどうかは分からない。

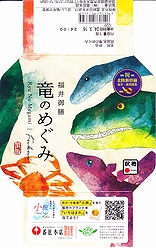

2024(令和6)年3月16日に福井、芦原温泉、敦賀、金沢の各駅で発売。同日の北陸新幹線の金沢駅から敦賀駅までの延伸開業を記念し、福井県内の企業を中心としたプロジェクトチーム(番匠本店、ジェイアールサービスネット金沢、西端ブロー工業、福井テレビジョン放送、JR西日本コミュニケーションズ北陸支社)によって開発されたといい、その発売は福井県庁もプレスリリースした。

真っ黒なプラ容器は独特の形状と模様を持ち、これはいったい何をイメージしたのだろうか。この二段重ねの容器を、恐竜やカニを描いたスリーブにはめる。初期の限定3万食には、福井県の観光情報や方言等をまとめた「観光ミニリーフレット」を添付。中身は下段が、カニとイクラをトッピングしたかにの炊込み御飯。上段がふくいサーモンのマリネ、ソースかつ、とみつ金時甘煮、若狭牛しぐれ煮、麩の辛し和え、うち豆入り昆布煮、たくあんの煮たの、だし巻き玉子、らっきょう梅肉和え。名前と絵での恐竜の使用を含め、今の福井のオールスター。

2024(令和6)年3月16日の北陸新幹線の金沢駅から敦賀駅までの延伸開業日に発売。富山駅弁の源と、金沢駅弁の大友楼と、加賀温泉駅弁の高野商店と、福井駅弁の番匠本店と、敦賀駅弁の塩荘が、神奈川県の横浜駅弁の崎陽軒とコラボレーションして新たな北陸の駅弁について企画開発を進め、同じ名前と容器と価格を持ち、ふたやスリーブの絵柄と中身が異なる駅弁を、合わせてまとめて発売した。各社各駅の直営店に加え、延伸区間の主要駅のJR西日本系列の売店でも販売。金沢駅と敦賀駅では5社分の全種類を販売し、この開業日には敦賀駅で敦賀駅以外の4個を買えた。

スリーブでは路線図の置き方とアイコンを共通に、一乗谷朝倉氏遺跡の朝倉義景館跡の唐門に恐竜を合成した写真をデザインした。中身は日の丸御飯とかにチャーハン、焼きサーモン、鶏肉の西京味噌焼、牛肉の醤油煮、お麩の辛子和え、切り干し大根「北陸シウマイ」3個と揚げ焼売2個。においのあるお肉がメインで茶色い料理ばかりの内容は、今は福井の名物である恐竜が、肉食恐竜がイメージされたものかどうか。新幹線敦賀開業の駅弁では最も注目された商品群に見え、日を分けて全種類を買い集めた客も少なくなかった模様。

北陸新幹線の福井駅は2024年3月の開業であるが、新幹線ホームの構造物は2005年4月に富山駅から金沢駅までの区間とともに国の工事施工認可が下り、2009年2月に一部が完成していた。1988年4月に国に採択された福井駅付近連続立体交差事業、北陸本線と京福電鉄を高架化する事業に合わせて、いつ来るか分からない新幹線の敷地が、あらかじめ確保された。

そんな敷地に駅ビルを建ててしまった札幌駅と違い、ここは見込みどおり新幹線の駅になった。その間に二度の列車正面衝突事故で第3セクター鉄道へ転換されたえちぜん鉄道が、高架化工事の仮駅として2015年9月から2018年6月まで、この新幹線の構造物を使い電車を運行した。新幹線福井駅にその痕跡はないが、当時の写真を福井県ホームページなどで見ることができる。

2024(令和6)年3月16日の新幹線福井駅の開業とともにオープンした駅商業施設「くるふ福井駅」で売られていたお弁当。同日に開業した越前たけふ駅の駅前にある道の駅「越前たけふ」でも売られ、そこで買った。ここでは「ティラノザウルス」を赤く描いた、お面にできるという厚紙を掛紙として、ケチャップライスを薄焼き卵で包んだオムライスにミニハンバーグとフライドポテトを添えて、オムバーグセットの商品名で販売した。「オムライス」(540円)と「わくわくセット」(650円)も、同じ体裁で販売。恐竜の使用は福井らしいけれど、それ以外はただの惣菜。

福井駅の駅弁屋は、明治時代から番匠本店。阪神百貨店など百貨店での駅弁大会では、若廣と一乃松の商品も福井駅の駅弁として販売されたが、現地では駅の中(例えば改札内やホーム上)で売ったり駅弁を名乗るものでなく、駅弁とは区別できた。しかし2024年3月の新幹線の開業で、駅の中から売店がなくなった。それ以前に駅前再開発で駅前の店舗を閉じた番匠本店は、駅商業施設「くるふ福井駅」のテナント「さくらむすび」となり、駅弁の名を消した。同じフロアに若廣と一乃松も入居したため、3社の弁当類の販売にまったく違いがない。今後は3社とも福井駅の駅弁屋とみられるか、福井駅に駅弁はなかったとみられるか。日本鉄道構内営業中央会の会員という観点では、福井駅の駅弁屋は引き続き番匠本店のみである。

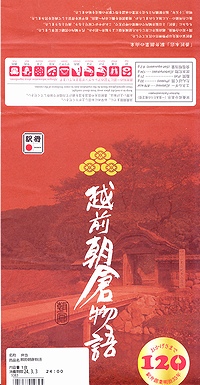

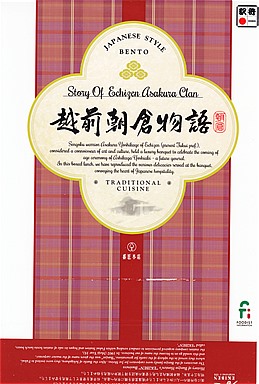

2016(平成28)年9月18日に発売。2017(平成29)年12月1日に、外観を変えて中身を変えず1,050円で再発売した模様。赤い掛紙の表面には、朝倉氏の家紋である三つ盛り木瓜(もっこう)と、一乗谷朝倉氏遺跡にある唐門の写真を使い、裏面に遺跡のイラストマップを掲載する。

16世紀に朝倉氏の城下町があった一乗谷の伝承料理「朝倉膳」からヒントを得たという、中身の上に英語表記と栄養成分表示があるフィルムのお品書きをかけて紹介する9区画は、古代米、うなぎめし、小鯛の手まり寿司、ししとうなどの揚げ物、若鶏旨煮と玉子焼など、豚西京焼やタケノコ煮など、たらの子旨煮、ダイコンやシイタケなどの煮物、ごま里芋と紅白なます。

おしとやかな風味と構成を感じる、おつまみ弁当。価格は2016年の発売時で1,280円、2019年時点で再び1,280円になり、2023年時点で1,680円、2024年時点で1,930円、2025年時点で1,980円。

※2025年6月補訂:値上げを追記

2018(平成30)年5月26日に購入した、福井駅弁の包装。紙でなくフィルム素材で、容器のふたを留めていた。このフィルムには日本語でなく英文での宣伝文を記し、側面や底面に注意書きや調製元の由来を日英表記した。2022年には120周年のシールを貼り、2023年1月までには掛紙に変わり、2024年には上記の絵柄に変わった模様。中身の上にお品書きのフィルムを載せるのは、上記の2024年のものと同じ。値段が倍ほど異なるが、容器と中身は同じ。

2021(令和3)年2月の鶴屋の駅弁大会で、980円にて実演販売。2022年の春頃には福井駅で売られたか。2023年1月の京王百貨店で、駅弁大会会場でなく中地階の食品売り場で891円にて輸送販売。ごくまれに、催事向けに出荷されたり、福井駅で売られる駅弁と考えられる。

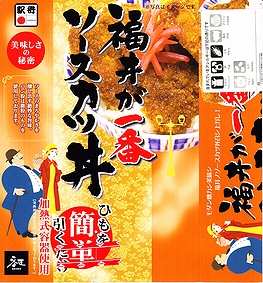

白いプラ製の丼に白飯を詰め、福井名物のソースかつで、薄いロースの豚肉を揚げて、醤油のように粘性のないソースに浸けたトンカツで覆い、紅生姜を添えるだけ。2008年から売られる加熱機能付き容器の駅弁「福井が一番ソースカツ丼」の、加熱機能のないバージョンにみえるが、こちらは中身に加えてスリーブの絵柄もシンプル。うまそうにみえない冷めたカツ丼ではあるものの、福井のソースかつ丼は食堂ではいただけても弁当では買いにくいと思うので、こんな駅弁があってよいと思う。今の駅弁としては、値段も控えめでお買い得。

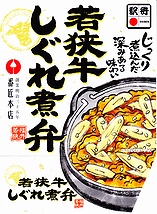

2007(平成19)年1月の発売か。全国にありふれて、福井にはなかった牛肉の駅弁。白飯を若狭牛と輸入牛を半分ずつブレンドした牛肉煮で覆い、紅生姜で彩り、切り干し大根、玉子焼、かまぼこ、梅干しを添える。米沢駅弁「牛肉どまん中」を筆頭とした、今では全国どこにでもあるタイプの牛肉駅弁なので、個性はなくとも普通においしい。価格は2018年の購入時で1,050円、2020年時点で1,100円、2023年時点で1,450円、2025年時点で1,480円。

※2025年6月補訂:値上げを追記

秋冬の駅弁大会シーズンに向けて、2008(平成20)年の秋に発売。長方形の加熱機能付き容器に白飯を詰め、ソース漬けのロースカツを載せ、玉子焼と紅生姜を添えて、中身の見本写真と商品名が賑やかなスリーブに収める。福井名物のB級グルメとして2000年代にはその名を広めつつあったソースカツ丼が、ひもを引くと温まる駅弁で再現された。価格は2008年の発売時で1,000円、2014年時点で1,050円、2020年時点で1,100円、2023年時点で1,200円、11月の購入時で1,400円。

会津や伊那でも名物とされるソースカツ丼、福井県民に言わせれば、福井出身の高畠増太郎がドイツ留学帰りの1913(大正2)年に創案し東京で売り出したものが元祖なのだという。関東大震災により郷里の福井に移転、現在も「ヨーロッパ軒」として地元や旅行者の心を引き付けている。味や好みはどうであれ、こういう駅弁は今の福井に必要だと思う。

※2023年12月補訂:写真を更新し値上げを追記

2009(平成21)年1月17日に購入した、福井駅弁の紙箱。この駅弁が発売された当時は、加熱機能付き容器が円形で、これを収める紙箱は正方形だった。いつしか上記の2023年のもののように、加熱機能付き容器とスリーブが長方形になり、中身に玉子焼が追加された。

福井駅の駅弁屋がつくり、福井駅の駅弁売り場で売る、駅弁に見えないお弁当。スーパーかコンビニの惣菜弁当向け容器の発泡材トレーに、日の丸御飯、ソースカツ、日の丸御飯、ソースカツ、きんぴらとカボチャ、ポテトサラダを盛る。冷蔵で駅弁のしっかりした味がするが、駅弁大会で買った上記の駅弁「福井が一番ソースカツ丼」と違い、やっぱり見た目は駅弁でなし。なぜ福井駅で名物ソースカツの駅弁がこんな姿になったのか、不思議に思う。

2004(平成16)年の新作だろうか。経木枠の長方形の容器に和紙墨絵風の白い掛紙をかける。中身は日の丸御飯とかにめしがひとつずつ、海老にカボチャに薩摩芋に椎茸と分量の多い揚げ物に、玉子焼や蒲鉾に煮物や漬け物、デザートにオレンジといろいろ入る欲張り弁当。

掛紙によると煮物と魚と福井のお米にこだわったそうで、たしかに素材は良さそうなのだが、御飯が透明のプラ製トレーに詰められたり、揚げ物の油が多すぎて底敷きの紙が浸っていて、風味と雰囲気がやや殺がれた気はする。それがなければかなり華やかな幕の内駅弁だ。価格は2005年の購入時で1,050円、2020年時点で1,080円、2023年時点で1,380円、2024年時点で1,480円。

※2025年6月補訂:値上げを追記

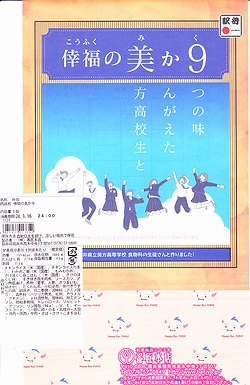

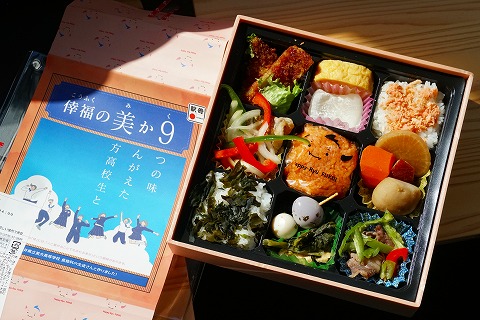

2024(令和6)年3月16日の新幹線福井駅の開業日に、福井駅の駅弁屋の店舗で発売。北陸新幹線の金沢駅から福井駅までの延伸開業に向けて、福井県三方上中郡(みかたかみなかぐん)若狭町(わかさちょう)にある福井県立美方(みかた)高等学校の食物科の生徒が調製元と連携して開発した駅弁を売り出した。掛紙の表面では制服を着た学生が空を跳び、駅弁の名前「倖福の美か9(こうふくのみかく)」に「9つの味」「かんがえた」「美方高校生と」がかかる。

掛紙の裏面でメモ書きのようなお品書きで紹介する9区画の中身は、「Happy-Ryu FUKUI」と書かれたフィルムに包むチキンライス、ご飯(もみわかめ)、ご飯(福井サーモンほぐし身)で3区画の御飯に、玉子焼きと羽二重餅、ソースカツ、アジ南蛮、「恐竜の卵」(うずら、ゆかり味、菜飯味)と小松菜煮、すき焼き(牛肉・舞茸)、煮物と沢庵煮。半年間ほどの販売か。

2011年12月の政府・与党確認事項では「長野・金沢間の開業から概ね10年強」(2026年3月期頃)、2012年6月の工事実施計画認可では「平成37(2025)年度末」、2015年1月の政府・与党申合せでは「平成34(2022)年度末の完成・開業を目指す」、2017年10月の工事実施計画(その2)認可では「平成34(2022)年度末」、2020年11月の鉄道・運輸機構から与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームへの報告では「約1年半遅れる」、2021年3月の工事実施計画変更認可では「令和5(2023)年度末」と揺れ動いた、北陸新幹線の金沢駅から福井駅を経て敦賀駅までの延伸開業日は、2023年8月30日のJR西日本とJR東日本の発表で2024年3月16日に決まった。

小浜線気山駅の近くにあり、福井県内の公立高校で唯一の食物科を有するという美方高等学校では、学校のブログや報道によると2022年度に2年生食物科で、企業と連携した北陸新幹線敦賀開業に向けた駅弁の商品開発に取り組んだという。その翌年度の年度末に、こうして無事に商品化。しかし同日に新発売の「崎陽軒北陸シウマイ入り北陸新幹線弁当」や「竜のめぐみ」と違い、こちらはどうも発売の紹介は福井新聞の小さな記事のみで、調製元の公式サイトに掲載されず、売店での紹介もなく、開業日に同店を訪れた駅弁ファンが気付いたくらいだった模様。

※2025年6月補訂:終売を追記

2023(令和5)年は4月10日から5月7日まで、福井、新大阪、京都、東京、上野、大宮、金沢の各駅で販売。今回も駅弁の日に合わせ、日本鉄道構内営業中央会の会員のうち26社が、この年の4月10日から各社の駅売店などで販売した、駅弁の日記念のおにぎり駅弁の、福井駅バージョンとして販売。他社とのタイアップはないが、駅弁カードは付いてきた。また、今回は「北陸新幹線金沢・敦賀間開業1年前記念」という、独特の肩書きも付けてきた。

掛紙の絵柄は前年のものをベースに小変化。中身も変わり、福井梅ちらしおにぎり、かに身かにめしおにぎり、若狭牛おにぎり、里芋煮、菜の花漬け、奈良漬け、フクイシウマイ。これで千円はコスパが悪くても、まあ駅弁の日と新幹線で二重に記念の駅弁ということで。フクイシウマイとは、この年の3月14日からの福井県庁と横浜駅弁の崎陽軒との相互協力協定によるタイアップ企画なので、三重に記念の駅弁かもしれない。

2022(令和4)年4月10日から5月31日まで、福井駅や東京で販売。駅弁の日に合わせ、日本鉄道構内営業中央会の会員のうち21社が、FMヨコハマのラジオ番組「FUTURESCAPE」とタイアップし、この年の4月10日から各社の駅売店などで販売した、駅弁の日記念のおにぎり駅弁の、福井駅バージョンとして販売。今回のキャンペーンで各社に用意された「駅弁カード」が1枚付いてきた。

掛紙にはおにぎり3個の形と中身に、山と海の模式的な景色を描く。中身はおぼろ昆布福井梅おにぎり、ホタテ入名物かにめしおにぎり、もみわかめ鯖味噌煮おにぎりで、ビニールに包まれた3個のおにぎりと、里芋の竜田揚げ、菜の花漬け、奈良漬け。これは福井の山と海と里の味なのだろうか。福井駅の駅弁で使われる食材を少しだけ取り入れた、過去の福井駅弁になかったと思うおにぎり弁当。

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2022(令和4)年秋の新商品。正方形の小箱に酢飯を詰め、若狭牛の時雨煮とごぼう、炒り玉子、タケノコの山椒煮のストライプで覆う。具と飯の合わせ方が個性的な牛肉駅弁。そんな個性がうまいかどうか、この値段で納得できるかは別として。2024年までの販売か。

※2025年6月補訂:終売を追記

2018(平成30)年に2回あった土用の丑の日の1回目に、東京駅の駅弁売店「駅弁屋 祭」で実施された「土用丑の日 うなぎ駅弁大会」で買えた弁当。調製元が福井駅の駅弁屋なのでここに収蔵したが、福井駅では売られたのだろうか。写真のとおり、惣菜向けトレーにぶっとく短い太巻きを1本置き、透明なふたをして、商品名のスリーブに収める。その太巻きは芯も外側もウナギ蒲焼で、「中国産・養殖」の柔らかいもので、十二分に食べ応えがあった。旧来のウナギ駅弁にないタイプ。この年の7月から9月までのみの販売か。

※2020年12月補訂:終売を追記

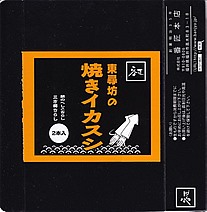

2012(平成24)年1月の阪神百貨店の駅弁大会で初登場か。外は真っ黒、内は橙色のボール紙製容器に、甘酢に漬けて焼いたというスルメイカに梅ちらしずしとへしこちらしを詰めたイカ飯が各1本横たわり、イカゲソの揚げ物を添える。飯の酸味とシソ味は苦手なのできつかったが、イカの身には今はなき豊岡駅弁に次ぐプリプリ感があり、京王でも阪神でも実演販売に行列ができる森駅弁と対決できるのではと思った。ゲソもこれで飯が食えそうなB級感がいい感じ。価格は2012年の購入時で850円、2015年時点で880円。2021年か2019年までの販売か。

※2023年12月補訂:終売を追記

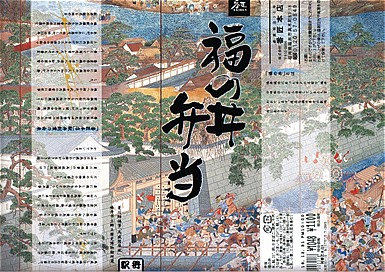

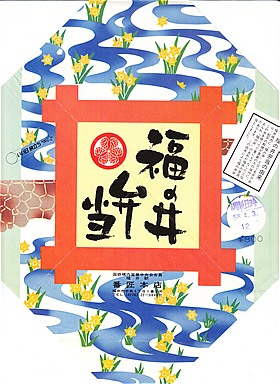

福井駅の幕の内弁当格。やや深めな木目調の容器に、菱川師福の屏風絵を載せた大きな掛紙を巻く。中身は福井の井だという井形の仕切りの中に御飯を詰め、その両脇を焼鮭や玉子焼や蒲鉾や海老や焼豚などと、鯛や鰻蒲焼や牛肉や大学芋などで固めるもの。おかずが盛り沢山で御飯が足りなくなる、ボリューム感のある駅弁。同じ価格帯のカニ飯駅弁がどちらかといえば分量控えめなので、満足感が欲しければこちらがよい。

「駅弁の達人」駅弁ブックによると、人気が高いため発売休止後に復刻したというが、人気があれば休止はないだろうし、復刻が切望されたという話も聞いたことがない。ともあれ、価格に見合う満足感がある駅弁だ。2004年度のJR西日本の駅弁キャンペーン「駅弁の達人」の対象駅弁。2013年頃までの販売か。

※2015年9月補訂:終売を追記

入手状況から1994(平成6)年1月3日11時の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙。下記の1983年のものや上記の2004年のものとは絵柄は異なるが、名前と位置付けは同じ、福井駅の幕の内弁当だろう。

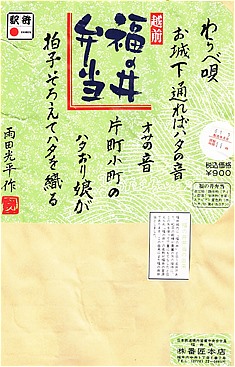

1983(昭和58)年4月3日12時の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙。福井駅の上等幕の内駅弁として、わかめをふりかけた白飯に、魚、煮物、玉子焼、カニ、鶏、山菜などの海の幸と山の幸を添えたという。福の井と福井の地名に関する説明文が掛紙の右側にある。

1980年代の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙。「東尋坊海岸と海の幸」として、今でいう越前海岸にカニとエビとタイの写真を使う。中身は上等幕の内駅弁で、これらの食材も入っていたのだろうか。

1979(昭和54)年1月10日10時の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙。日本海に東尋坊と、カニとエビとタイやウニの写真が賑やかだが、これは幕の内弁当の掛紙だと思うので、これらの海の幸を詰めていたものではないと思う。

2004(平成16)年9月頃に発売された珍駅弁。透明なトレーを入れた紙箱の中に、おこわのようにもちっとした御飯に大葉と薄いカツを巻き、揚げてソースに漬けたと思われる「ソースかつ棒」が2本入り、レモンとエリンギとオレンジと生姜とマヨネーズを添える。少量の割に高価だとは思うが、他では味わえない独特の風味を楽しめるから、一度は試してみても良いし、個人的には気に入った。どうも福井のソースカツ丼は名物だそうな。見た人や買った人の中では話題になっていたと思うが、残念ながら2012年頃に終売か。

※2015年9月補訂:終売を追記

1994(平成6)年1月2日10時の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙の一部。食品表示には「幕の内弁当」とある。あすわとは、福井市内の地名や山の名、ここを流れる河川名である足羽のことか。掛紙の絵柄は、川の流れと小山のように見える。

1976(昭和51)年3月1日15時の調製と思われる、昔の福井駅弁の紙袋。絵柄そのものは下記の1965年のものと同じく、青地に真っ赤なエビを描いただけの、シンプルなデザイン。添付のしおりによると、ホッコクアカエビの押寿司だったそうな。価格を500円に訂正して使われている。

1965(昭和40)年4月14日15時の調製と思われる、昔の福井駅弁の掛紙。今ならば「甘えびずし」と名付けるであろう、エビ寿司の駅弁だと思う。

1960年代のものと思われる、昔の福井駅弁の掛紙。情報が何もない。価格の表記や鉄道の注意書きがないため、仕出し弁当向けの掛紙かどうか。

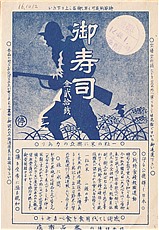

昭和10年代、1940年前後のものと思われる、昔の福井駅弁の掛紙。収集者は1941(昭和16)年10月12日の調製とみなし、掛紙に数字を書き入れた。銃を持つ兵士の絵柄も、旅客に食料の節約を呼び掛ける文章も、価格停止品を示すマル停マークも、これが戦時のものであることを示す。