旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京と日本の中央駅。東海道・山陽・東北・上越・山形・秋田・北陸の各新幹線、東海道・中央・総武・東北の各線、山手線や京浜東北線などの電車が、一日あたり3000本以上行き交い、100万人以上の利用者で終日賑わう。駅弁はJRの子会社が調製するもので100種類以上とも、エキナカの商品を含めて400種類以上とも、デパ地下の弁当を含めて1000種類以上ともいわれる、世界一の駅弁販売駅。1914(大正3)年12月20日開業、東京都千代田区丸の内1丁目。

2023(令和5)年の7月までに東京駅で発売か。調製元は愛知県名古屋駅の駅弁屋であるが、名古屋駅の駅弁としては紹介されず、プロ野球団の中日ドラゴンズのナゴヤドームではヤクルト戦(東京が本拠地)で「球弁(たまべん)」のひとつとして3月から販売されたらしく、名古屋でなく東京の駅弁と考えられる。商品名を記した真っ黒なスリーブに収めた、長方形のプラ容器に、鶏の出汁で炊いたという御飯を詰め、海苔で覆い、ねぎまとももの串ありタレ焼き鳥計4本と鶏つくね串でも覆い、玉子焼とうずら卵2個を添える。串を抜かず、他のおかずを付けず、飯と鶏のみでできた、これは本物の焼き鳥弁当。肉の締まりも良かった

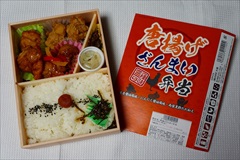

2021(令和3)年9月26日に東京、品川、新宿、上野、大宮の各駅で発売。10月のJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2021」にエントリー。公式には過去を語らないが、下記の駅弁「唐揚げざんまい弁当」のリニューアルだろう。四角い容器に白飯を詰め、黒ごまを振って昆布と小梅を添え、鶏もも肉の高知県産宗田節のだし唐揚げと、鶏むね肉の高知県産ゆず果汁の柚子こしょう唐揚げを2個ずつ詰め、半身の味付け卵と切り干し大根を添える。

やはり特に宣伝されてはいないが、JKA日本唐揚協会監修という記述とそのキャラクター、高知県庁の公式プロモーション「高知家」のロゴマーク、にんにく不使用といううたい文句も読める。いずれにせよ、東京の駅弁屋で買える、「チキン弁当」でない唐揚げ弁当という位置付けに影響はないと思う。名を体で表す分かりやすい駅弁も、過去に東京駅で売られた下記の唐揚げ駅弁たちに比べて、鶏肉の分量や味のパンチが弱く思えたのは気のせいか。価格は2021年の発売時や購入時で980円、2022年6月から1,000円。

※2022年6月補訂:値上げを追記

2020(令和2)年11月1日に従前の「鳥めし」を5年半ぶりにリニューアル。ふたが透明な長方形のプラ容器をスリーブに収める構造を変えず、その絵柄にあったニワトリが着物を着て大きくなり、江戸時代の日本橋のような背景が描かれた。中身は鶏だしごはんを鶏そぼろ味噌味、蒸し鶏塩ダレ和えのほぐし、軟骨入り鶏つくね、鶏照焼きで覆い、玉子焼と大根漬を添えるのもで、これも変わりこそあれ印象はそう変わらず。これも東京、品川、新宿、上野、大宮の各駅で売られるはず。価格は2020年の発売時や購入時で950円、2023年時点で980円、2025年2月から1,000円。

※2025年2月補訂:値上げを追記

2022(令和4)年4月10日に日本ばし大増がインターネット上で発売した通信販売の冷凍食品「冷凍駅弁アソート」の中身のひとつ。東京駅弁を模した「深川めし」「チキン弁当」「とりめし」各2個を、チキン弁当柄の段ボール箱に詰めて、送料無料で5,000円にて販売した。2023年までに価格を送料別途で4,680円とし、16,000円のふるさと納税対応商品になり、単品でも800円で売り始めた。駅弁売店などの実店舗では買えない。

発売当時は長円形の木質エコ容器に、2024年時点で写真のような白く平たいプラ製トレーに、鶏だしご飯を敷き、鶏そぼろ、鶏照焼、鶏つくね、蒸し鶏、玉子焼、かまぼこ、れんこんきんぴら、にんじん、せりで覆い、まるごと冷凍し、透明な袋に密封し、東京駅弁のとりめしと同じ絵柄の紙帯を締める。指示どおり電子レンジで加熱すれば、東京駅弁のとりめしに似て非なるような味が、温かく少しだけいただける。駅弁の雰囲気が感じられるかは、人それぞれ。

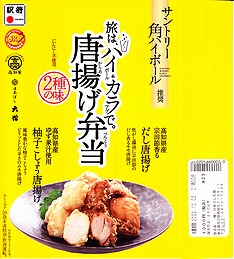

2022(令和4)年10月に東京で発売か。調製元もタイアップと思われる先も何も発表していないが、これは下記の駅弁「唐揚げ弁当」のリニューアルにも見えるし、2015年9月に販売された「大人のハイカラ弁当」の復刻か再販売なのかもしれない。商品名や宣伝文と鶏唐揚の写真を使うふたには、「サントリー角ハイボール推奨」の文字と、日本唐揚協会認定のマーク、高知県と高知県地産外商公社が行う高知県振興キャンペーン「高知家」のマーク、駅弁マークを記す。

中身は、昆布佃煮を添えた日の丸御飯、だし風味と柚子胡椒風味の鶏唐揚がふたつずつとパプリカ揚、味付玉子、切干大根サラダ。つまり「唐揚げ弁当」とまったく同じで、1,000円の値段も同じ。味も同じ。サントリーと追加か期間限定のコラボなのかどうか。鶏唐揚のジューシー感を常温で備えた、普通の鶏唐揚弁当。翌2023年には「唐揚げ弁当」へ戻った模様。

※2023年11月補訂:終売を追記

2017(平成29)年10月11日の発売。このような3種の鶏唐揚駅弁は、過去の東京駅の駅弁屋で何度か買えたような気がする。中身は日の丸御飯が半分、生姜醤油風味、にんにく味噌風味、南蛮黒酢たれ和えの鶏唐揚で3種の鶏唐揚が2個ずつ入り、しば漬、パプリカ南蛮酢漬、昆布佃煮でさらに3種の漬物類も突っ込んだ、しっかり整った唐揚げ弁当。価格は2017年の発売時や購入時で950円、2019年時点で980円。2021年7月頃までの販売か。

※2021年10月補訂:終売を追記

東京、品川、新宿、上野、大宮の各駅で、手広く売られる鶏飯駅弁。長方形の容器に茶飯を詰め、鶏照焼2個、鶏肉団子2個、鶏そぼろ、玉子そぼろ、きんぴらごぼうで覆い、がんもどき、こんにゃく、ニンジン煮、柴漬けを添える。近年に好まれる「鶏」でなく「鳥」の字を使う。特徴があるわけでなく、東京にちなむものでなく、でも駅弁として、味と中身と価格がよくできていると思う。飲み物と合わせて千円という価格も、よくできている。2020年11月に上記の「とりめし」へリニューアル。

※2020年12月補訂:終売を追記

下記や上記の「鳥めし弁当」の、2013(平成25)年時点での姿。中身は2006(平成18)年のものとはまるで変わり、茶飯の上にとりそぼろ、青のり、玉子そぼろで三色旗を描き、ごろごろとした鶏照焼と鶏つくねを置き、ニンジンとフキとレンコンの煮物と大根漬を添える。中身の見栄えも工業製品風からやや手作り風へと良くなり、個性的とまではいかないが駅売り弁当としていい感じになった。パッケージには「チキン弁当」のトリもいる。価格は2013年の購入時で800円、2014年時点で青のりをきんぴらに、大根漬を柴漬けに替えたうえで850円。

ボール紙製容器に白いトレーを突っ込み、御飯の上に鶏と卵のそぼろと鶏照焼にタケノコや椎茸などを無造作に置き、きんぴらごぼうなどを添える、いかにも工場製品という印象の弁当。味は悪くないだけに、丁寧に作れば印象も変わるだろうが、すると値段が許さないかもしれない。消費期限が分単位まで表示されるのもNREの弁当の特徴。2013年時点で上記の「鳥めし」にリニューアル。

※2014年8月補訂:リニューアルを追記

2001(平成13)年10月14日15時2分の調製である東京駅弁のボール紙製のふた。現在のNRE大増は、当時は日本レストラン調理センターの名称であった。意匠は異なるが価格も中身も上記の2006年のものと同じ。

駅弁の名前は「大人のハイボール&カラアゲ弁当」とも。料理雑誌のオレンジページと駅弁屋のNREと、掛紙には記載がないが酒造会社としてのサントリーがタイアップし、2015(平成27)年9月1日から30日まで東京、上野、品川、新宿、大宮の各駅のNRE駅弁売店で販売された期間限定駅弁。この駅弁との同時購入で、サントリーの角ハイボール缶が50円引きになった。

日の丸御飯に、茨城県の「常陸鶏(ひたちどり)」の赤い旨からあげ、岩手県の「地養鳥(じようどり)」の黒い甘辛だれからあげ、長野県の「健味どり(けんみどり)」の黄色いカレー風味からあげを詰め、マカロニサラダ、柴漬け、いぶり漬物を添える。3種各2個の鶏唐揚には、無味で小さく湿気た感じを受けたが、きっとウイスキーのソーダ割りのおつまみに合うものなのだろう。

料理雑誌のオレンジページと駅弁屋のNREが、漫画家の伊藤理佐氏のアイデアをもとに開発し、2014(平成26)年10月1日に東京、新宿、品川、上野、大宮の各駅で発売。掛紙のイラストも同氏のもの。中身は白御飯に柴漬けを添え、宮城県産森林どり のシンプル唐揚げ(定番しょうゆ味)、岩手県産地養鳥の唐揚げ南蛮風(甘酢っぱい南蛮風)、青森県産桜姫の塩にんにく唐揚げ(パンチのきいた塩にんにく味)の鶏唐揚を各2個詰め、煮玉子、ポテトサラダ、パプリカを添える。

唐揚げ弁当の駅弁版として、常温で香るし旨く、水気や脂気が控えめで、値段は市販品より高め。東京駅ではこの後に上記のように手を変え品を変え、各社がこのような3種6個の唐揚げ入り駅弁を不定期に投入するようになった。オレンジページとNREのタッグでは、翌年に上記の「大人のハイカラ弁当」が出た。

2013(平成25)年9月から11月までの公益社団法人やまなし観光推進機構とJR東日本八王子支社との観光キャンペーン「My Premium 山梨 空に、大地に。」の一環で、同年9月1日から11月30日まで、NREの東京駅、上野駅、新宿駅、品川駅、大宮駅、八王子駅、甲府駅の駅弁売店で販売された駅弁。富士山を模式化した姿の掛紙を見ると、ユネスコによる2013年6月の世界文化遺産への登録も記念していることが分かる。

中身はとりそぼろと生のりをかけた白御飯に、鶏味噌焼、鶏つくね、玉子焼、かまぼこ、マイタケ天、カボチャとナスの素揚げ、星形ニンジン、べったら漬と小茄子漬、和菓子など。味と中身は総論として、東京のNREの鶏飯駅弁。実際に販売期間中の東京エリアではほぼ、既存の鶏飯駅弁を置き換えるような形でたくさん売られていた。鶏に山梨県産を使い、御飯で富士山を描くことで、発売の趣旨に合わせる。

富士山は有史以来の観光地あるいは御神体であるが、前述の世界文化遺産への登録により改めて、外国人を含む観光客や登山者で賑わうようになった。富士へ行くなら電車や高速バスの便が良い山梨県側で、見るなら地上からでも上空からでも順光の静岡県側で、特に東海道新幹線の車窓だなと、私は考えている。

東京駅の駅弁売店「駅弁屋 祭」のオープニングイベントとして、2012(平成24)年8月9日から19日まで同売店で開催された駅弁大会で販売された記念商品。実際には9月頃まで売られていた模様。

真っ黒な楕円形の容器に茶飯を敷き詰め、シャモ煮と玉子そぼろを敷き詰め、赤カブ漬などを添えるもの。シャモ肉は鶏肉より高級だという先入観をしても、「東京しゃも」の特徴なのか、醤油味がきついからか、水気が多く柔らかい中身に肉の旨味がなく、普通の鶏飯駅弁に対するアドバンテージが感じられなかった。

東京しゃもとは、東京都畜産試験場が軍鶏を基礎鶏として1984(昭和59)年に開発した食用鶏で、ブロイラーの2.5倍(20週)の長期間飼育、固く引き締まった肉と、脂肪分が少なくさっぱりとした味わいが特徴だという。

JR東日本八王子支社の観光キャンペーン「観たい!食べたい!歩きたい! 魅力満載!秋の山梨キャンペーン」に伴い、その開催期間中である2011(平成23)年9月1日から12月4日までの予定で、東京、新宿、八王子、甲府の各駅と中央本線特急列車内で販売した期間限定商品。

竹皮製の長方形の容器に、紅葉の風景をちぎり絵で描いた掛紙を巻く。透明なプラ製トレーに収まる中身は、錦糸卵で覆った白御飯の上に鶏肉味噌焼と鶏つくねとゼンマイ煮を置き、ナガイモやカボチャなどの煮物、わさび漬、ワイン入りくずもちを添えるもの。聞いたり言われれば秋と山梨で満腹。食べた印象も満腹感。

岩手県盛岡の繋(つなぎ)温泉の温泉旅館「四季亭」調理長の監修により、2010(平成22)年12月4日に東京駅グランスタ「ニッポンの駅弁」で下記「三陸海の幸弁当」とともに販売を開始。調製元はNREでも盛岡の支店で、後に盛岡駅構内の「駅弁屋旨囲門」にも置かれるようになった模様。

下記「三陸海の幸弁当」と同じ容器を、こちらはニワトリと中身写真とおしながきなどを描いたボール紙の枠にはめる。中身は鶏照焼ごはん、鶏そぼろごはん、大粒の玉子そぼろごはん、ホウレンソウのおひたし、玉子焼、ミニトマト、ブロッコリーやカリフラワーなどの煮物など。やはり中身のうち4分の3を御飯が占める。味は常温でしっかりいつものNREだが、高齢者が買ってしまうと意外な分量の多さが厳しいかも。2013年までの販売か。

※2017年11月補訂:終売を追記

暖かい弁当との売りに誘われて購入し、シール止めのボール紙製パッケージを開くと、出てきたのは電子レンジ対応の密封パック容器。封をはがすとその中身は、炒飯に調理したいパラパラな食感の有機米カリフォルニア産あきたこまち使用の味付け御飯の上に、甘く甘く水気の多い玉子そぼろと鶏そぼろ、そして刻み椎茸に、一口にちょっと余るサイズに刻まれた津軽鶏使用の鶏照焼。

つまり四角い「O−bento」。暖かい点は評価できるが本来の素材の良さは冷凍と解凍により失われた感が強く、この値段なら20円安い「鳥めし弁当」を選択したい。2003年5月限りで販売終了とか。