旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から北陸新幹線で3時間強から4時間弱。敦賀市は福井県の中部で日本海の敦賀湾に面した、人口約6万人の港町。古代から大陸へ開かれた貿易港であり、明治時代には日本海側で初めて鉄道が通じ、今も港町の機能と雰囲気を備える。現在の駅弁屋は1903年から構内で営業、駅舎で棒寿司や押寿司などを販売する。1882(明治15)年3月10日開業、福井県敦賀市鉄輪町1丁目。

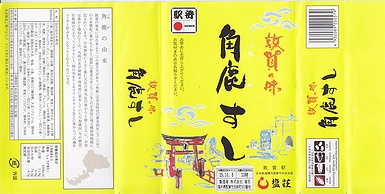

2025(令和7)年4月までに、敦賀駅などで発売。10月からのJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2025」にエントリー。今までの鯛やかにやサーモンの駅弁と同じような井形の容器に、北陸タイプで正方形状の焼きさば、アトランティックサーモン、レンコダイ、煮あなごの押しずしを2個ずつ並べ、木のふたをして、黄色く鮮やかな掛紙を巻く。敦賀駅の駅弁や調製元のかつての社名にも使われた名前「角鹿」(つぬが)については、ちゃんと掛紙で解説されている。明治時代から最近までの敦賀駅弁の具材を詰め合わせた、口にホイホイ放り込みたい小さなオールスター。

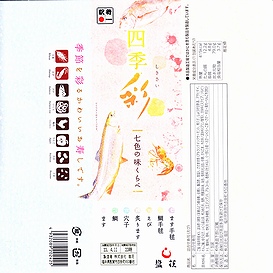

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2022(令和4)年秋の新商品か。食品表示での商品名は「詰合せ寿司」と素っ気ない。細長い容器に、ます、鯛、穴子、炙ります、えびのバッテラと、鯛手鞠、ます手鞠の球をひとつずつと、ガリと醤油を並べる。「季節を彩るかわいいお寿しです。」の季節がどこにあるのかがよくわからなくても、あるいは敦賀か福井か北陸を感じなくても、見て食べて美しく、包装も値段もかわいらしい、きっとまた買おうと思ってくれるだろう駅弁。不思議なことに、値段が880円とも950円とも960円とも報告される。

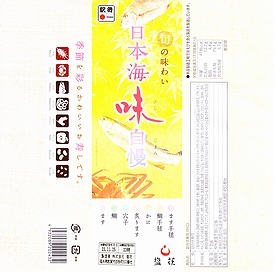

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2022(令和4)年秋の新商品か。食品表示での商品名は「詰合せ寿司」と素っ気ない。細長い容器に、ます、鯛、穴子、炙ります、えびのバッテラと、鯛手鞠、ます手鞠の球をひとつずつと、ガリと醤油を並べる。つまり、上記の駅弁「四季彩七色の味くらべ」と、まったく同じもの。こちらも値段が880円だったり1,050円だったりと一定しない。現地と催事で名前を変えるのか、両商品の使い分けは定かでない。

「笹すし」という名では、1990年代までに発売か。正方形の板にした酢飯の、上と中にマスまたはタイの具を貼り、笹の葉で巻いて紙帯を締めた押寿司ないし笹寿司が、3個ずつ紙箱に収まり、ボール紙のパッケージに入る。具の少なさが見た目でも食べても上品に思える、駅弁では北陸地方にしかない姿。今となっては、内容量の割に容器が大きすぎるとは思う。

アナゴの棒寿司の駅弁。酢飯に煮アナゴを貼り、6切れにカットして、竹皮柄のボール紙で包んで密封し、中身の写真を使う紙箱に収める。見た目も中身も味も、シンプルでコンパクト。たっぷりとタレが染み込んだ穴子はレバーのような粒状感を持った柔らかさで、食感の楽しみは少ないが味や香りや酢飯との独特な一体感があった。価格は2017年の購入時で1,030円、2018年時点で1,100円。

※2021年3月補訂:値上げを追記

2003(平成15)年3月22日に購入した、敦賀駅弁の紙箱。上記の駅弁「つるがあなごすし」と、柄が異なり、中身は同じ。

2024(令和6)年4月10日から5月10日まで、敦賀駅などで販売。駅弁の日に合わせ、日本鉄道構内営業中央会の会員のうち31社が各社おすすめ駅弁に共通ノベルティ「千社札風カード」を添付して期間限定で販売した駅弁の、敦賀駅バージョン。鱒、鯛、サーモン、穴子、海老、炙サーモンの押し寿司と炙鶏で7つの味を、細身な長方形の容器に並べ、その順番もちゃんと記す掛紙で包む。既存の「四季彩七色の味くらべ」=「日本海味自慢」と、ほとんど同じつくりをして価格を2割増した、期間限定の記念駅弁。

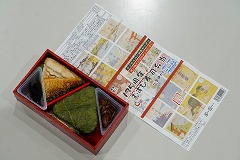

2023(令和5)年11月10日に敦賀駅で発売。日本鉄道構内営業中央会の「駅弁マーク」制定35周年を記念し、会員のうち29社が主に11月10日から期間限定で販売した31種類の記念駅弁のうち、敦賀駅の駅弁屋のもの。掛紙には大正時代か戦前昭和のものを思われる駅弁掛紙の絵柄を薄く並べ、商品名と少し大きな駅弁マークを載せた。中身は酢飯を使う焼き鯖とマスと高菜の小さなおむすびがひとつずつと、きんぴられんこん、生姜ときくらげの佃煮、名田庄漬、甘酢生姜の付合せ。

2020年4月の記念駅弁「135周年むすび寿司弁当」と同じ名前を持つ記念駅弁で、おむすびが主題の駅弁であることも共通なのに、中身には有意な差異がある。敦賀駅でのみ、改札外の駅弁売店でのみ、3週間だけ販売したようで、駅弁ファンがこの掛紙を入手することは大変だったと思う。11月10日から30日までの販売。

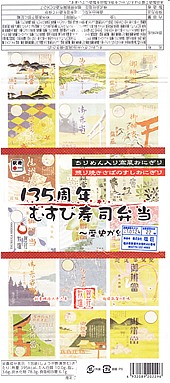

日本鉄道構内営業中央会が駅弁誕生135周年を記念して、会員のうち21社が2020(令和2)年4月10日から販売した、駅弁の原点であるおにぎりをメインとした記念弁当「駅弁誕生135周年おにぎり弁当」の、敦賀駅弁の塩荘バージョン。掛紙はだいぶ昔の敦賀駅弁の、掛紙の絵柄でできている。中身は「ちりめん入り高菜おにぎり」なる巨大なめはりずしと、「照り焼きさばのすしおにぎり」という焼サバを貼る型押し飯に、柴漬け、昆布、甘酢生姜。

ごく一部の駅弁催事にのみ出荷された商品かもしれない。2022年4月には駅弁の日に合わせ、日本鉄道構内営業中央会の会員のうち21社が、FMヨコハマのラジオ番組「FUTURESCAPE」とタイアップし、この年の4月10日から各社の駅売店などで販売した、駅弁の日記念のおにぎり駅弁の敦賀駅バージョンとして、掛紙から「135周年」の文字を除いて、850円で再販した。

※2023年4月補訂:再販を追記

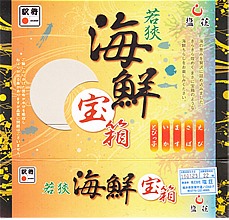

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2017(平成29)年秋の新商品か。敦賀駅で買えるかどうかは不明。酢飯を錦糸卵で覆い、えび、さば、ます、いか、とびっ子を散らして覆う。写真のものは輸送の影響で具が偏ってしまったが、それを考慮しても具のボリュームに乏しく、「海鮮」や「宝箱」を名乗るには力不足。2012(平成24)年度にも同じ名前とスリーブの駅弁が売られ、当時の具はサイコロ状に刻まれていたようだ。このシーズンの春までの、あるいはこの駅弁大会でのみの販売か。

※2020年5月補訂:終売を追記

2016(平成28)年1月の京王百貨店の駅弁大会でのみ輸送販売された疑義駅弁か。竹皮柄のボール紙製容器に、高菜めはり、サバ、サーモンの三角おにぎり、というより三角形に整形した押寿司を各1個と、ウメとゴボウと昆布巻を収める。駅弁発祥宇都宮説など明治10年代の駅弁とされる、竹皮に握り飯をイメージしたのだろうが、見て食べて懐かしい、あるいは古めかしい感じはしない。しかもこの駅弁大会には、本物の竹皮に本物の握り飯2個を包んだ宇都宮駅の再現商品も出てきていた。日本の歴史上、早期に鉄道が開通した敦賀駅にも、駅弁発祥地説がある。

正方形の容器に酢飯を敷き、刻み海苔と錦糸卵で覆い、ボイルえび、タコ、きゅうり、おかか、かまぼこ、グリーンピース、れんこん、高野豆腐、さくらんぼ、ガリで覆う。ネット通販や駅弁催事を賑わす敦賀駅弁とはまるで異なる、淡くかわいらしい絵柄の掛紙と、賑やかさと控えめさを併せ持つ中身。具のメインはカマボコという、ちらしずしらしからぬ姿も、錦糸卵と刻み海苔とおかかと酢飯だけで食が進められる、不思議とうまい味。価格は2014年の購入時で630円、2017年時点で670円、2020年時点で700円。調製元のカタログや市販の時刻表には2021年まで乗り続けたが、実質的には2016年頃までの販売か。

※2022年4月補訂:終売を追記

2011(平成23)年のNHK大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」の放映にちなみ、同年の春までに発売か。竹皮柄を印刷したボール紙の容器を、商品名や大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」福井県推進協議会ロゴ・キャラクターなどを描いた朱色の掛紙で巻く。中身はエビとアナゴの手まり寿司が各1個、マスとサバのバッテラが各1個、マスとタイの笹寿司が各1個。ガリも柴漬けも添えない潔さに、良く言えば目新しさ、悪く言えばやっつけを感じた。風味は良好。

今回の大河の主役は、織田信長の親戚で、豊臣秀吉の親戚に嫁ぎ、後に徳川2代将軍の秀忠と再婚した江(ごう)こと崇源院(すうげんいん)。敦賀や福井と何が関係あるかというと、姉が小浜藩主の京極高次に嫁いだとか、福井市と小浜市でロケがあったとか、おそらくその程度。この駅弁も2011年限りか、名前を変えてどこかで使われるか。2013年時点で販売されていない模様。

※2014年12月補訂:終売を追記

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2006(平成18)年秋の発売か。この駅弁屋に共通するボール紙棒寿司容器の2辺を落として高級感を出す。中身は小さな棒寿司のシャリと昆布のすき間に、薄く薄く半透明の白い何かを挟むもの。生の白えびの値段を考えると、この価格と分量は仕方がない。そんな予備知識か、よほどの白えび好きでないと、味わいはないだろう。2008年頃までの販売か。

シロエビは富山湾、遠州灘、駿河湾、相模湾に生息する深海の小エビ。実際にたくさん獲れるのは富山湾内の3箇所のみで、しかも釜揚げや煮干しでないと日持ちがしなかったため、生は長らく富山限定の珍味であったが、最近にようやく冷凍保存の技術が確立し、富山湾から遠く離れた敦賀で駅弁になった。

※2015年9月補訂:終売を追記

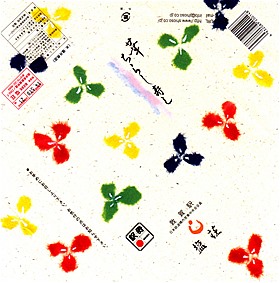

昭和(または大正)14年7月25日の調製と思われる、昔の敦賀駅弁の掛紙。安い駅弁の掛紙であるからとも思えるが、意匠に特徴がなく名所や注意書きをただ列記する内容は、物足りなく思える。

おそらく1920年代、大正時代末期か昭和時代初期のものと思われる、昔の敦賀駅弁の掛紙。上記の掛紙「御壽司」と、絵柄は異なるものの、描かれるものは同じにみえる。