旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

新宿駅から中央本線の特急列車で約2時間。北杜市(ほくとし)は山梨県の北西端を占める、人口約4万人の市。甲斐駒ヶ岳や八ヶ岳や金峰山や茅ヶ岳に囲まれた高原に、農地が広がり、山や緑に観光客が来る。駅弁は大正時代から売られ、平成時代に売店へ「小淵沢駅の名物は駅弁です」と掲示するほどの名物となった。1904(明治37)年12月21日開業、山梨県北杜市小淵沢町。

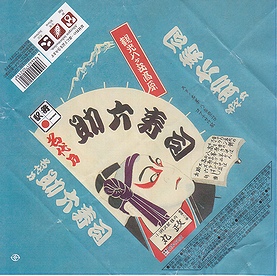

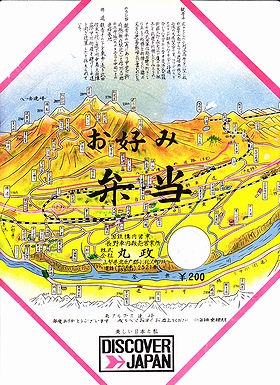

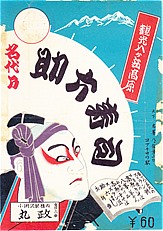

日本鉄道構内営業中央会が駅弁誕生140周年を記念して、会員のうち34社が原則として2025(令和7)年10月1日から販売した、復刻をテーマにした駅弁の、小淵沢駅弁の丸政バージョン。加えてJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2025」にエントリーし、10月1日から11月30日まで販売した。1938年に販売を開始した助六寿司の復刻版で、販売当時のパッケージを使用したという。中身は自家製いなり寿司3個、玉子焼きや椎茸煮などの太巻き2個、かんぴょうの細巻き4個で、まさに語源どおり揚巻と助六の寿司。値段はだいぶ上がったため、記念の駅弁という位置づけは良かったと思う。

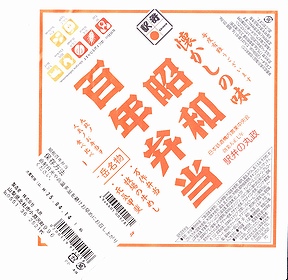

2025(令和7)年2月4日に東京などで発売。その名のとおり、元号が昭和のままであればこの年が100年にあたることにちなんだ新商品だろう。正方形の浅く平たい容器を包む、正方形の白い掛紙には、その商品名を大きく記す。松花堂弁当タイプの4区画に、掛紙のおしながきによると、「万作弁当」「牧場の牛めし」「元気甲斐」「高原野菜とかつの弁当」を詰めたといい、山菜おこわ、白飯に牛肉と紅生姜、くるみ御飯に鶏肉の柚子味噌焼、チキンカツとスパゲティにコーンと茎煮。百年は大袈裟でも、小淵沢駅弁の半世紀の歴史を詰めた。調製元は大正七年創業つまり1918年創業ということで、百年を少し超える歴史を持つ。

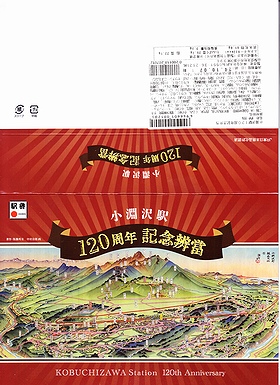

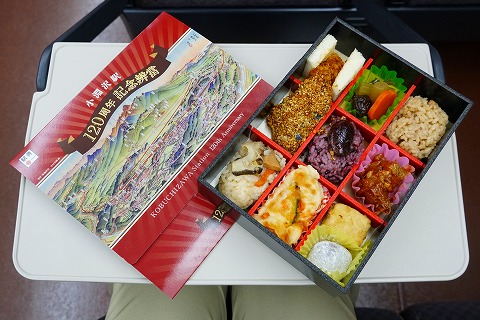

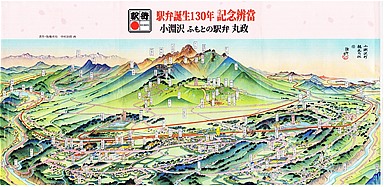

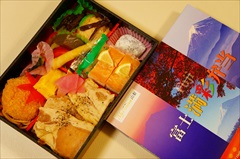

2024(令和6)年10月6日に小淵沢、甲府、東京、新宿の各駅で発売、その前日に小淵沢駅で開催された小淵沢駅開業120周年×北杜市制20周年記念イベントで120個を先行販売、その前の10月1日からのJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2024」にエントリー。その名のとおり、1904年12月に開業した小淵沢駅の、開業120周年を記念して発売したお弁当。JR小淵沢駅社員のアンケートとあるいは考案したメニューと、「ふもとの駅弁丸政」らしさを加味して製作されたという。

大きめの長方形容器を収めるスリーブは、八ヶ岳を中心とした鳥瞰図を描く上部を開くと小淵沢駅舎が飛び出る仕様。9区画の中身は添付のしおりで紹介され、甲州煮貝めし、鯖の信州みそ焼き、高原チキンカツサンド、甲州ほうとうグラタン、小淵沢古代米御飯、野菜の田舎煮、高野豆腐の天ぷらと巨峰寒天餅、ワインビーフシチュー、元気くるみご飯。御飯を握りの形で詰めたからか、小淵沢駅弁のいろんな中身が、個々に独立して詰められた感じで、9個分の駅弁ミニチュアが一堂に会した印象。なかなかのお値段。

2020(令和2)年10月の新作というが、2018(平成30)年や2019(令和元)年の同時期にも販売した模様。正方形の折箱を二段に重ね、下段に松茸御飯を、上段に鶏唐揚、サワラ西京焼、肉団子、玉子焼、煮物、すずらん餅のおかずを配置。小淵沢駅の名物駅弁「元気甲斐」を廉価に、安く、安っぽくしたような存在。掛紙は商品名と宣伝文とイラストを簡潔に配した、シンプルなもの。価格は2020年時点で1,150円、2023年時点で1,360円、2024年時点で1,390円。

※2025年8月補訂:値上げを追記

2020(令和2)年10月10日に購入した、小淵沢駅弁の掛紙。上記の2023年のものと、掛紙の絵柄は同じだが、その形と向きが異なる。容器も同じ。中身も鶏唐揚とホタテフライの違いのみ。

2000(平成12)年4月10日の駅弁の日に、発売またはリニューアルか。駅弁業界で最近流行の竹皮製容器に、分かりやすく微笑ましい絵柄の掛紙を巻いて、プラ帯で留める。中身は梅+海苔、栗しめじおこわ、味噌焼のおにぎり、というより円形で平板の飯が1個ずつと、塩マスや鶏つくねやタケノコやレンコンに大学芋など。つまり、おにぎり弁当。

甲府駅でも販売があるようで、2005年3月11日付で甲府駅長おすすめの駅弁に選ばれているが、登山と結び付かない甲府よりも、客も列車も山登りのベースとする小淵沢でこそ、この名前と絵柄と中身がふさわしい。価格は2014年時点で950円、2017年時点で1,080円。2023年までの販売か。

※2025年8月補訂:終売を追記

2005(平成17)年9月4日に購入した、小淵沢駅弁の掛紙。竹皮編みの容器や中身や味は、上記の11年後と同じ。掛紙の絵柄は、まったくの別物。

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2020(令和2)年秋の新商品か。郡山駅の「海苔のりべん」の、テレビ番組での大ブレイクで徐々に広がる海苔駅弁が、小淵沢駅にやってきた。駅弁の名前を書いた掛紙の色や柄は、まるで海苔。中身は白飯を海苔で覆い、鮭の西京焼、きんぴら、野沢菜、鶏照焼、漬物、煮玉子。体裁もちゃんと海苔弁している、その高級版ないし駅弁版。半年間で終売か。

※2022年4月補訂:終売を追記

小淵沢駅の新駅舎の開業を記念して、2017(平成29)年7月3日に発売。JR東日本の駅弁催事では6月19日から先行販売。駅弁の名前と山を描いた掛紙は、そんな新しい駅弁を思わせない、昭和風のデザインだと思う。正八角形の容器に、白飯と古代米の赤飯を詰め、鶏照焼、ベニマス蒲焼、コーン天、野沢菜、玉子焼、山菜、漬物などで覆う。そんな中身も、まるで昭和の駅弁を復刻したような印象。年内に終売か。

小淵沢駅は、明治時代の開業当時の木造駅舎から、階段の地下道で線路をくぐって中央本線のホームに出て、階段の跨線橋で線路を越えて小海線のホームに出る、バリアフリーでない駅であった。そこで国と北杜市の補助金を使って、駅舎を移転新築し、跨線橋にエレベーターを増設し、バリアフリーの駅に生まれ変わった。駅舎の立ち食いそば店と土産物店も新駅舎に移転し、かつて駅前にあった観光案内所も組み込まれた。乗換客が詰まり、乗り換えたい列車においていかれる、狭い狭い跨線橋はそのまんま。

※2020年6月補訂:終売を追記

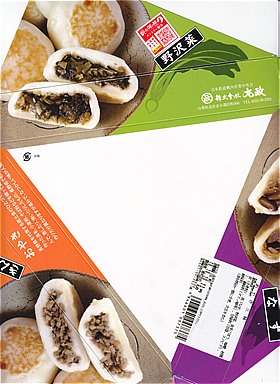

JR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2016」へのエントリーに合わせて、2016(平成28)年10月に発売か。現物に駅弁の名前が書かれていないが、食品表示ラベルでは「おやき三昧」、キャンペーンでは茅野駅弁「信州名物 おやき三昧」とある。おやきの写真と断面と中身をデザインした、正三角形のボール紙製容器に、ラップに包まれた「なす」「野沢菜」「キンピラ」のおやきを各1個収める。味もそのもの。おやきは信州であれば、どこでも温かいものが買えると思うので、これは東京駅その他の県外で売られるのが正しい姿に思えた。キャンペーン期間をもって売り止めた模様。

※2019年8月補訂:終売を追記

2015(平成27)年1月の京王百貨店の駅弁大会で販売。ダルマ型かヒョウタン型に見える黒いプラスティックの容器に、天狗の顔のパッケージを被せる。中身は食材の配置で天狗を模しており、白御飯の上に目のシイタケ、鼻のエビフライ、眉の花レンコン、髭のワラビやゼンマイやヒメタケ、髪の牛肉煮、他にクリ、玉子焼、大根漬け。具は見栄えのみで選んだと思われるので、当然に内容と風味が散漫になる。食べるのではなく見る弁当。

京王百貨店の駅弁大会で、百貨店の親会社の京王電鉄の沿線最大の観光地が高尾山ということで、こんな商品を作ってみたかったのではないかと想像する。調製元は東京駅弁の日本レストランエンタプライズ(NRE)などではなく、遠く小淵沢。中央本線の東京や新宿と小淵沢との間の駅弁屋がすべて消えた現状に鑑みると、中身を食べても悪くないものにして、行楽期の八王子駅や高尾駅で売り、話題にできないものかと思う。今のところ、京王百貨店駅弁大会以外で売られたことがない商品である模様。翌2016年にも出てきた。2017年以降は来ていない。

※2019年8月補訂:終売を追記

2015(平成27)年4月10日から12日まで東京駅の駅弁売店「駅弁屋 祭」「駅弁屋 踊」で開催された「4月10日は駅弁の日 駅弁誕生130周年記念駅弁大会」で販売された記念駅弁。日本鉄道構内営業中央会がこの年の4月10日の「駅弁の日」を、駅弁発祥宇都宮駅説により1885(明治18)年から数えて130周年として祝っており、その施策の一環だとも思われる。公式発表や収穫報告はないが、その翌週の小淵沢駅でも販売されていた。翌5月頃までの販売か。

小淵沢の古い鳥瞰図を掛紙に使用、二段重ねの容器の中身は、下段がキクラゲ入りの白飯と黒米混じり飯のおむすびが2個ずつと赤かぶ漬、上段がおかずでサケ西京焼、玉子焼、鶏唐揚、かまぼこ、ニンジンや高野豆腐などの煮物、すずらん餅など。つまりだいたい幕の内駅弁であるが、最近話題の「おにぎらず」でふんわりと飯を詰めた点が目新しい。食品表示ラベルにも「お握らず」とあった。

その「おにぎらず」とは、スーパーなどで買える「全形」サイズ(約21cm×約19cm)の海苔1枚の上に、温かい御飯(茶碗1杯分とされる)を薄く広げ、好みで具も添えたり混ぜ、海苔の四隅で閉じて作る、握らずにできる四角いおむすび。週刊のマンガ雑誌「モーニング」で連載される、うえやまとち氏の料理マンガ「クッキングパパ」で、1990(平成2)年に掲載され翌年に単行本化された回「COOK.213『超簡単おにぎり おにぎらず』」の内容が、四半世紀の時を経て2014年の秋にインターネット上で話題になり、急速に普及した。駅弁で見たのは、これが初めて。

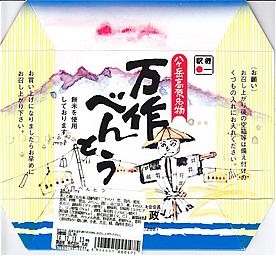

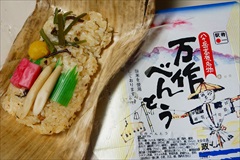

昭和50年代に売られた、当時の小淵沢駅の名物駅弁。ワラビ、タケノコ、山ごぼう、シイタケ、赤カブ、クリなどを使う山菜おこわ、現役当時の表現では野菜の炊込飯が、竹皮に包まれ、八ヶ岳とかかしを描いたボール紙のパッケージに収まる。地元の農家が豊年万作を祈る祭の際に作った弁当をイメージしたそうな。今回は2014(平成26)年12月にのみ、東京駅の駅弁売店「駅弁屋 祭」で売られた模様。2022年の10月から11月までは、日本鉄道構内営業中央会の鉄道開業150年記念復刻駅弁企画により、同月から期間限定で販売された31社34駅弁のひとつとして、小淵沢駅で再販された。

※2023年4月補訂:再販を追記

小淵沢駅の駅舎にて、駅弁屋が営業する立ち食いそば店で、売られるおにぎりのひとつ。商品名のとおり、御飯にさけフレークを混ぜた三角おむすびが1個、海苔を挟むフィルムに包まれる。コンビニ風おにぎりと同じように見えて、開いてめくって海苔に飯を置く、コンビニでは昭和の頃になくなったタイプの、昔懐かしいフィルム包装だった。ここの立ち食いそば店は、一日中賑わっているように見える。

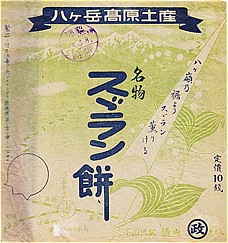

2014(平成26)年7月に復刻販売。かつて小淵沢駅や富士見駅で売られた鉄道銘菓。つぶあんを薄い求肥に包んだ餅が6個、プラ製トレーに収められて密封パックし、竹皮に包み、昔の絵柄を印刷した掛紙を巻いていた。今は売られていないものを作るため、ご当地を偽装する全国各地の土産物と同じような、製造委託記号とフリーダイヤルの組合せは仕方がなくても、あんこと皮がスカスカに分離した中身で、これにはげんなり。せっかくのメモリアルなのに、話題にも挙がらないようで残念。1年間ほどの販売か。

調製元の丸政は、1928(大正7)年9月に現在の中央本線富士見駅で開業。富士見駅は中央本線で最高所にある駅であり、当時は汽車が給水で一服し、すずらん餅が立ち売りされた。しかし給水の廃止で列車の停車時間が短くなったため、小海線の分岐駅となった小淵沢駅に、1929(昭和4)年6月に移転したという。つまりこのすずらん餅は、峠の力餅のようなものであった。今も富士見駅には丸政の立ち食いそば店がある。

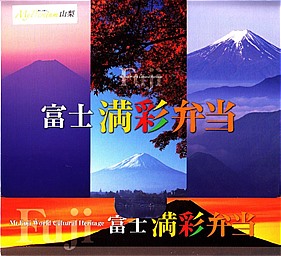

2013(平成25)年9月から11月まで実施する、公益社団法人やまなし観光推進機構とJR東日本八王子支社との観光キャンペーン「My Premium 山梨 空に、大地に。」の一環で、同年9月1日から11月30日まで小淵沢駅と甲府駅で販売。パッケージの英文から、ユネスコによる2013年6月の世界文化遺産への登録も意識していることが分かる。

ふたを開くと富士山が現れる。四角い容器を横に引き抜くと、4区画の中身は、フジザクラポーク豚めしと桜大根漬、甲斐サーモンの押寿司と甘酢生姜と巨峰寒天餅、鶏つくねときゃらぶきと煮物類、コロッケとスパゲティと玉子焼と鳴沢菜漬。富士よりもむしろ山梨で固めている。キャンペーン名をシールで後貼りし、駅名も調製元も駅弁マークもないパッケージは、駅弁以外での使用を視野に入れたものか。

第二次大戦前のものと思われる、昔の小淵沢駅弁の掛紙。上記の復刻商品「寿ずらん餅」の、現役当時のもの。現在のJR小海線が全通し「小海線」の名が付いた、1935(昭和10)年11月以降のものだろう。当時もこの旧国鉄で最高所を走る路線が「高原鉄道」とみなされたことがうかがえる。八ヶ嶺乃裾よりスゞラン薫りける、のだそうな。調製印を押す欄をスズラン型にしたのに、調製印は全然違う場所に押された。

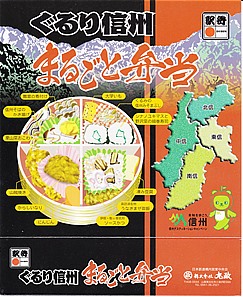

2010(平成22)年10月から12月までのJRグループ「信州デスティネーションキャンペーン」や、この秋冬の駅弁大会シーズンに向けた投入か。真円形の容器に透明なふたをして、長野県と山並みと中身のイラストを描いたボール紙の枠にはめる。中身はパッケージに書かれるとおり、マスと野沢菜の巻寿司にクルミ味噌に大学芋、ウナギ飯にソースカツに凍豆腐、からしいなりに鶏山賊焼にニンジン、栗山菜おこわにそばかき揚げに舞茸煮。

パッケージの底面に書かれるとおり、中身はそれぞれ、東信、南信、中信、北信をイメージした模様。1,200円で12品目を欲張り過ぎたためか、「栗山菜おこわ」に山菜はシメジ1本だけだとか、「うなぎまぜ御飯」にウナギは小片が載るだけで混ざってないとか、文句を探せば挙げられるが、分量豊富で賑やかな記念弁当。

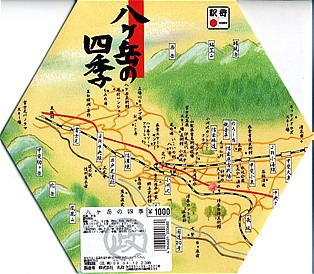

1999(平成11)年に発売された、主に甲府駅で売られる幕の内弁当。正六角形のボール紙製容器には、小淵沢を中心とした鉄道や道路や高速道路の路線図と周囲の山々が描かれるが、ここに甲府駅は入っていない。中身は日の丸御飯にマグロ照焼、玉子焼、鶏唐揚、牛肉野菜巻、肉団子、ニンジンやタケノコなどの煮物、カマボコ、しめじ和え、ミカンなど。

おしながきにすればいろいろ入っているが、御飯もおかずも見栄えと分量が貧弱で、千円の価格に見合わないのではと思った。駅弁が名物だと自信を持って名乗る小淵沢の駅弁はもっと元気なはずで、山梨の県都へも同じくらい力を入れてあげてもよいのに。2012年頃に売り止めた模様。

※2015年2月補訂:終売を追記

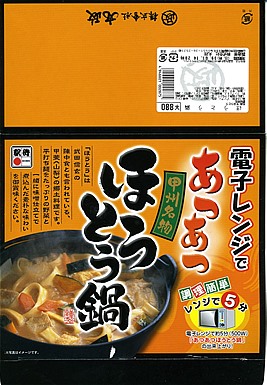

2009(平成21)年1月の発売は、同年同月の京王百貨店駅弁大会に向けた投入か。土鍋型のプラ製トレーに凸状の透明なふたをかぶせ、駅弁の名前に山梨名物ほうとう鍋の写真を掲載したボール紙の箱に詰める。中身は平たい麺の上にカボチャ、サトイモ、ゴボウ、シメジを載せて豚肉を沈めて味噌汁に漬けたもの。煮込みのどろっとした感じの薄い、カボチャと麺がたっぷりの、すっきりした鍋うどん。2014年時点で現存しない模様。

発売と消滅を繰り返す、山梨県内のほうとう駅弁。今回はコンビニでおなじみの汁物固結技術を利用してきた。汁物を弁当や惣菜として販売するために、スープをゼラチンでゲル状に固め、これを電子レンジでの加熱により溶かして消費するもの。これに対応して、お湯を足すな、火にかけるな等の注意書きが紙片で添えられる。ゼラチンは味に影響せず、溶けたゼラチンは冷めても固まらないとされるが、この駅弁は冷めるにつれて汁が再固結し始めた点が気になった。

※2014年7月補訂:終売を追記

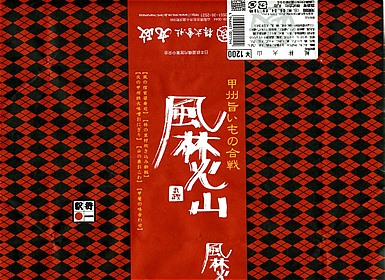

1988(昭和63)年のNHK大河ドラマ「武田信玄」放送にちなみ、同年に発売。調製元の公式サイトでは2005年4月10日発売としている。写真のものは2006年4月のリニューアル品だが、2007年のNHK大河ドラマは「風林火山」なので、これを意識したものか。大きく真っ黒な容器を、武田菱を柄とする赤い掛紙で包む。発売箇所によってはこれに同柄の専用紙袋も付く模様。

武田菱状に仕切られた中身は、その外側に「風の信玄笹寿司」ことアワビ煮貝添え笹寿司、「林の里村炊き込み御飯」ことアワビとシメジの炊込飯、「火の甲州鉄火味噌おにぎり」こと鉄火味噌載り笹御飯、「山の栗おこわ」こと山栗おこわ、内側に「甲斐の味あわせ」として牛肉巻、玉子焼、紅鱒西京焼、ほうとう揚げ、かぼちゃ茶巾揚げ、アンズのシロップ漬など。値段は高いがどこまでも本格派、思い出作りの旅にはとてもふさわしい昼食になると思う。価格は購入時で1,200円、2014年時点で1,350円。常にある駅弁でなく、断続的あるいは間欠的に発売された。2014年までの販売か。

風林火山の「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」(疾(はや)きこと風の如(ごと)く、徐(しず)かなること林の如く、侵(おか)し掠(かす)めること火の如く、動かざること山の如し)は、武田信玄の創作ではなく孫子の句の部分引用で、しかも軍旗には四字熟語ではなく14字の漢文で記される。しかし後の歴史書や歴史小説などにより甲斐の国と武田信玄のキーワードとして定着し、これが駅弁や観光資源になっている。

※2020年5月補訂:終売を追記

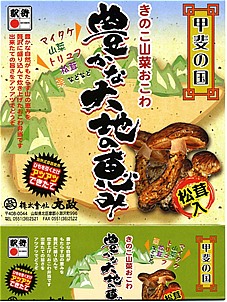

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2005(平成17)年秋の新商品か。ほぼ正方形の加熱機能付き容器を、山並みと松茸と商品名を描いたボール紙の枠にはめる。中身は餅米混じりの御飯の上を舞茸、しめじ、ごぼう、山菜で覆い、人参、栗、松茸、トリュフを少々添える。

キノコの種類を稼ぎ、パッケージのデザインに加えて松茸とトリュフを添付した、催事で映える駅弁に思えた。スーパーやデパートで小淵沢駅の駅弁として大々的に売られる一方で、公式サイトでの現地情報は「駅売店では、販売準備中のため、予約対象品です。」という疑義駅弁。この駅弁は現存しない模様。

※2015年2月補訂:終売を追記

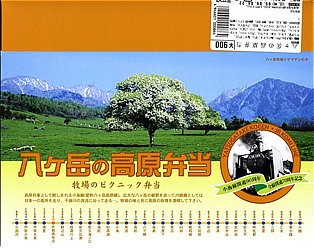

小海線の開業90周年と全通70周年を記念して、2005(平成17)年5月21日に発売。八ヶ岳を背にしたヤマナシの樹木の写真の下に、小海線全駅の駅名と標高を記したボール紙製長方形の容器を、プラ帯で留める。中身は焼おにぎりと梅しそおにぎりと塩おにぎり、レタスやキュウリなどの生野菜、花豆天にソーセージにジャガイモにブルーベリー風味牛焼肉など。パッケージや駅弁の名前は「高原野菜とカツの弁当」に被るが、中身は別物。記念駅弁ということで、2005年内に売り止めた模様。

JR小海線は、1915年8月の佐久鉄道による小諸駅から中込駅までの開業に始まり、延伸や国有化を経て1935年1月に全通した。標高1375メートルの線内最高地点(野辺山・清里間)、標高1345.67メートルの野辺山駅は、いずれも普通鉄道では日本一の高さ。数字も車窓も小淵沢側は高原ムードたっぷり。しかし新型のディーゼルカーは窓が開かないので高原の風や空気を楽しめない。

※2015年2月補訂:終売を追記

1971(昭和46)年の調製と思われる、昔の小淵沢駅弁の掛紙。構図は下記のものと同じ、八ヶ岳を中心とした鳥瞰図。空では観音平、のろし台、棒道を細かい字で解説する。

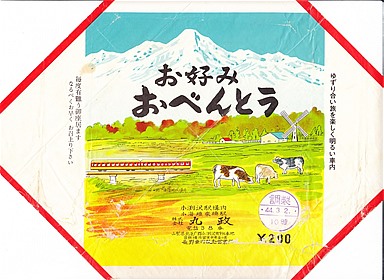

1969(昭和44)年3月2日10時の調製と思われる、昔の小淵沢駅弁の掛紙。八ヶ岳を描くのは小淵沢駅弁ならではで、加えて小海線をイメージしたような牧場と列車も描く。調製元表記の所にも「小海線乗換駅」と記す。

1950年代、昭和30年前後のものと思われる、昔の小淵沢駅弁の掛紙。小淵沢駅が八ヶ岳のふもとにあることと、助六寿司が歌舞伎の演目にちなむことは変わらないが、台本に描いた駅弁屋の取扱商品は、今とはだいぶ違う。