旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

東京駅から新幹線で3時間。福井市は福井県の北部に位置する県庁所在地で、人口約26万人の城下町。戦国時代以降、朝倉氏の一乗谷、結城氏の北ノ庄城、松平氏の福井城、明治時代の福井県庁と、地域の行政の中心地となってきた。駅弁は1902(明治35)年から売られ、赤いカニ型容器の「越前かにめし」が有名。1896(明治29)年7月15日開業、福井県福井市中央一丁目。

2021(令和3)年の1月までに発売か。焼き魚になったサバと棒状の酢飯を、味噌を介して貼り合わせた棒寿司を1本、7切れにカットして惣菜向けプラ容器に収め、永平寺と商品名を描いた紙箱に詰める。福井県の観光名所で鎌倉時代からの曹洞宗の寺院である大本山永平寺の、御用達味噌蔵謹製の味噌を使い、胡麻を加えたことが売り文句。味噌も酢もあまり感じない、焼サバ寿司というよりはむしろ、身の焼き色や崩れ方からして、まるで棒状の焼き魚丼。福井の駅弁がこんなに鯖寿司だらけになったのは、いつの頃からか。

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2023(令和5)年秋の新商品か。商品名は食品表示によると、上記の順番で並べるらしい。棒状の酢飯に薄いしめ鯖を、のり佃煮を挟み、おぼろ昆布を載せて貼り合わせた棒寿司1本を、8切れにカットして惣菜向けプラ容器に収め、青い紙箱に詰める。サバの「姿」はないと思うも、「漁港直送」の根拠か、サバがノルウェー産でなく国産と表記されている。下記のとおり福井駅でも様々な名前で多種が出回り、身の厚さや良さを競うサバ棒寿司の中で、魚の身と値段を抑えたお手軽版で、サバの身や味だけでなくトータルで味わうか食べられる希少な存在だと思う。

2023(令和5)年の7月までに各地で発売か。2023年の秋冬の駅弁大会シーズンでは、2024年3月の北陸新幹線の敦賀駅までの延伸開業にちなんだものか、北陸の駅弁が多く売られ、若廣の商品が福井駅の駅弁としてよく売られた。竹皮柄の紙箱に1本の棒寿司を詰める姿は、この調製元の商品に共通。かつおぶしの枯れ節と日高昆布からとった出汁にサバを漬けたことで「出汁焼き鯖」としたが、サバの味は通常版とそんなに変わらず、むしろ飯とサバで挟んだ梅干しのすり身の酸味が特徴的。関西限定販売を名乗り、実際は西日本一帯の催事で売られた模様。

2016(平成28)年までには発売か。竹皮柄の紙箱に1本の棒寿司を詰める姿は、この調製元の商品に共通。酢飯と焼きサバの間に、大葉と辛子明太子を挟んでおり、これが味と香りのアクセントとなる。博多あるいは九州に限らず、全国各地と通信販売で販売。

福井駅で買えた鯖寿司。商品名は店頭や食品表示では「すし(吟醸焼き鯖寿し)」とある。福井というよりはむしろ羽田空港や東京駅や新大阪で売られる棒寿司店の商品であるが、福井駅にも店舗を持ち、新幹線の工事により仮設となった店舗でこの商品は「期間限定」と表示され売られていた。福井県産コシヒカリの棒状酢飯に焼きサバを貼り、8切れにカットしてプラ板に載せた棒寿司を、ラップで包み、外面も内面も竹皮柄の紙箱に詰め、商品名を書いた掛紙を巻く。ここではこの焼き鯖を、純米吟醸「福正宗」の酒粕の粕漬けにしたという。調製元のネット通販でも買えるが、販売期間の限定はされていない。

下記の商品「焼き鯖すし」と同じもの。違いは価格と、掛紙のQRコードの有無しかない。福井駅での販売は、2023年5月のプリズム福井の閉店から、改札外コンコースでの仮設の台売りを経て、2024年3月の北陸新幹線の開通と同時にオープンした高架下商業施設「くるふ福井駅」への入居と、一貫して続けられたほか、新幹線開通関連の話題で商品が福井駅弁と紹介されたり、東京駅限定の商品を出したり東京で駅弁を調製するなど、福井駅あるいは駅弁屋の性格を帯びてきた。この焼き鯖すしは主力の商品として、現地でも空港でも駅弁大会でもネット通販でも、首都圏の駅弁売店「HANAGATAYA」でも買うことができる。

売り場により、福井駅の駅弁、小浜駅の駅弁、羽田空港の空弁、大阪空港の空弁、北陸のバス弁など、様々な属性を付けて売られる商品。福井県小浜に本社を置く弁当業者が、小浜と東京都葛飾で製造し、主に東京の駅や空港で販売するものだろう。福井駅や新大阪駅、福井県内の道の駅や関東地方の高速道路サービスエリアでも買えるらしい。宣伝では5年連続で売上第1位の羽田空弁を名乗る。

酢飯に大葉とガリを貼り、塩味の焼サバを合わせて円筒状にラップを巻く棒寿司を1本、竹皮柄の紙箱に詰め、商品案内と割りばしと醤油を詰め、商品名を書いた掛紙を巻く。大葉とガリが焼き鯖寿司の脂の重さと臭みを程良く緩和する、品質が活きるやきさばずし。売店の消えた小浜駅で売ることはないだろうが、本物の駅弁屋も入居する福井駅の高架下商業施設「プリズム福井」に直営店を持つようなので、福井駅の駅弁のページに収める。

2022(令和4)年1月の京王百貨店の駅弁大会で、福井駅の駅弁「若狭御食国鯖とブリのづけ丼」として実演販売。調製元は福井県内や東京や大阪に店舗を構える食料品製造業者で、催事では羽田空港や伊丹空港の空弁屋だったり、北陸のバス弁屋だったり、福井駅や小浜駅あるいは東京駅の駅弁屋だったりと変幻自在。福井駅の高架下商業施設「プリズム福井」にも店舗を持つ。

小さな容器に酢飯を詰め、漬けサバと漬けブリで覆い、カイワレとガリとわさびを据える。メインの漬けは脂が乗ってみずみずしく、酢漬けが多い駅弁にないうまさ。催事場内でも人気の商品に見えた。

2017(平成29)年の発売か。焼サバの棒寿司を1本、8切れにカットして食品トレーに横たえ、透明なふたをして専用の紙箱に詰める。値段もそんな容器も、土産物でなく食べるための駅弁に見える。この地域でも全国でもありふれた焼き鯖寿司でありながら、これは焼サバそのものより味噌等の味で食べる雰囲気を感じた。

2015(平成27)年頃に下記の駅弁「鯖姿すし」をリニューアルか。白板昆布をまとうシメサバの棒寿司が1本、8切れにカットされてまな板に載り、透明なフィルムで密封せずに巻き、「駅弁創業の由来」のチラシをまとい、専用の紙箱に収まる。つまり、鯖姿すしの中身のみを存置し外観と包装を変えた。今世紀に焼サバ寿司ブームが興る以前のスタンダードな姿、ぷりぷりだけど少々の魚臭さがあるサバ棒寿司を、比較的廉価で残している。価格は2018年5月の購入時で1,050円、8月から1,080円。

※2018年8月補訂:値上げを追記

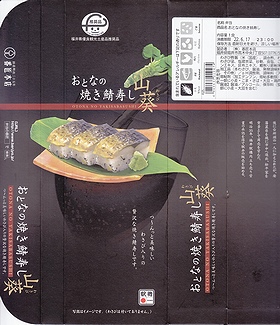

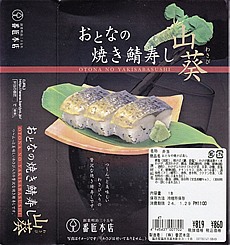

2010(平成22)年の1月か2月の発売か。黒い食品トレーに、8切れにカットした焼きサバ寿司を1本横たえ、透明なふたをして、黒い箱に詰める。酢飯には葉ワサビを混ぜ、飯と具の間にも本わさびと西洋わさびを塗り込み、これで「おとなの」味なのだろう。それでも味はわさびでなく焼サバ寿司のそれであり、わさびは隠し味あるいは味のアクセントの程度。むしろ爽やかな香りと刺激が印象的。価格は2010年の発売時で860円、2014年時点で950円、2016年時点で1,000円、2018年時点で1,100円。

上記の駅弁「おとなの焼き鯖寿し山葵」の、2012年時点での姿であり、発売当時の姿。酢飯には葉ワサビを混ぜて和洋のわさびを塗り込んだ焼サバ寿司であることは変わらず、当時は6切れをひとつずつトレーに並べていた。

※2022年8月補訂:新版の収蔵で解説文を整理

少なくとも2004(平成16)年1月には登場していた、「極昆布〆鯛すし技」の姉妹品か。ゴマ混じりの酢飯に鯖を合わせ昆布をかけた鯖棒寿司を、ラップで巻いて切断し、竹皮に巻いて針金でしばり、掛紙を巻いて紙箱に詰める。風味は同種の駅弁と何ら変わらないが、昆布の量はこれくらいが存在感をなくさず主張せずで程良いかも。フルカラーで写真豊かな他の同種駅弁にはない控えめなデザインのパッケージが個性を出す。価格は2005年の購入時で1,500円、2015年時点で1,550円。

※2015年9月補訂:値上げを追記

2021(令和3)年1月の京王百貨店の駅弁大会で、福井駅の駅弁として実演販売。松花堂タイプの小さなプラ容器に、調製元の汎用と思われる掛紙をかける。中身は容器の4区画に、大葉と生姜の焼サバ寿司、その醤油味、さらに色違い、焼かないサバ寿司を、2切れずつ詰める。つまり、羽田空港の空弁などの肩書きでおなじみの、サバの棒寿司や焼きさばずしの同等品。柔らかくて、新鮮な感じで、おいしくて食べ飽きない。福井駅で売られたことは、あるのだろうか。

1980(昭和55)年に発売。まるで日本酒かワインのミニボトルを収めていそうな、取っ手付きの厚手な紙袋を包装とし、その中に笹とビニールに包まれた鯖棒寿司を入れている。

駅弁の姿寿司といえば、高知や三角のように頭のある魚をイメージするので、頭がないのに姿寿司を名乗られるのは変な気分である。しかし棒寿司と考えると、身が長方形ではなく魚型であるのも変な気分。つまり、その中間のスタイルと解釈すれば良いのだろう。この種の駅弁に味の悪いものはなく、こちらも申し分なし。価格は2003年の購入時でちょうど千円、2015年時点で1,050円。2017年までの販売か。

※2019年8月補訂:終売を追記

福井駅に限らず、福井県内の駅のコンビニで幅広く売られていた焼きサバ寿司。酢飯に大葉とガリと焼サバを貼り合わせた棒寿司を1本、ラップで巻き、竹皮に包み、掛紙を置く。体裁も中身も味も分量も価格も、ごく普通の焼きサバ寿司。棒寿司をラップでぐるぐる巻いてから7切れにカットしたため、ラップの除去にえらく苦労した。食べたことがない人が作っているのだろうか。調製元はこの商品をネット通販する、福井県三国の焼肉屋。

2014(平成26)年のみの販売か。大阪や羽田の空弁で人気だった「みち子がお届けする若狭の浜焼き鯖寿司」の姉妹品だろう。真っ黒で固いプラ製の容器に酢飯を敷き、サバのほぐし身で覆い、ヘシコのほぐし身と高菜を散らし、カニ脚を中央に添える。掛紙をかけた容器ごと真空パックにした土産品。味は、とても酢が効いている焼き魚丼であった。

2009(平成21)年1月の新作か。発泡スチロールと透明なふたの惣菜容器を、駅弁の名前を描いたボール紙の枠にはめる。中身はサバを酢飯でサンドして昆布を貼った棒寿司で、これが6切れにカットされ、うち3切れが中身の見えるよう倒されている。風味も分量もあるけど単体では地味な商品。あるいは、福井駅弁には付いているはずの駅弁マークがこれにはないため、駅弁ではなく惣菜向けの商品かもしれない。2009年の京王百貨店駅弁大会と2011年の阪神百貨店の駅弁大会でない場所で、売られたことはあるのだろうか。

※2015年9月補訂:終売を追記

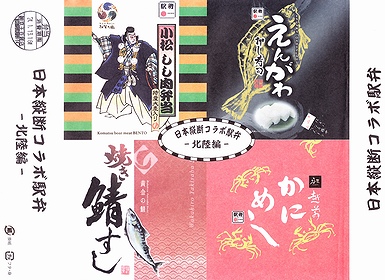

2024(令和6)年1月の京王百貨店の駅弁大会で販売した企画商品。全国を6地域に分け、各地域の駅弁を4マスに詰めた駅弁を、実演で販売した。会期の前半は「北陸編」「中部編」「九州編」の3種を、後半は「北海道編」「東北・関東編」「関西・中国編」の3種を販売。会場ではもしかすると一番人気のブースになり、行列ができて毎日売り切れていた。

この北陸編は、石川県の金沢駅「小松しし肉弁当」と、新潟県の新潟駅「えんがわ押し寿司」と、福井県の福井駅「越前かにめし」と「焼き鯖すし」の詰合せ。大きな掛紙には、その4種類の駅弁の掛紙の一部や縮小版をタイル状に組み合わせた。中身も正方形の4区画で、それぞれの御飯の部分を詰合せ。味も当然に、それらと同じ。各駅弁は黒いプラ製トレーに詰めたが、焼き鯖すし限って丸いくぼみに収め、これに限って国鉄時代からの駅弁屋でも日本鉄道構内営業中央会の会員でもない業者の商品である。

コンビニ大手のファミリーマートが、2006(平成18)年1月24日から2月6日まで全国のチェーン店で販売した、福井駅弁の番匠が監修した鯖寿司。棒寿司用のプラ製の惣菜容器に、尾頭がないけれど姿寿司を名乗る鯖寿司を置き、ラップで包んでボール紙の枠にはめる。調製は地域ごとのコンビニ取引先が手掛けた模様。

現地の駅弁の味を知る側から見ると、風味は駅弁に近付けたが及ばないという感じだが、内容も風味もいつものコンビニ弁当にないタイプの商品なので、様々な宣伝効果は出せたと思う。この商品の寿命もわずか14日間。駅弁とコンビニ弁当はライバル関係にあると思うが、その商品開発の基本思想はまるで異なる。