旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。

新大阪駅から新幹線で1時間ちょっと。福山市は広島県の東端に位置する人口約46万人の城下町で、戦前は鉄道の開通と繊維工業で成長し、戦後に大規模製鉄所を核とした臨海重工業で大きく発展した。1891(明治24)年に笠岡駅へ進出し、1940(昭和15)年に福山駅へ移転した駅弁屋の鯛寿司などが親しまれたが、2003(平成15)年1月に倒産したため三原駅の駅弁屋が進出した。1891(明治24)年9月11日開業、広島県福山市三ノ丸町。

広島駅から新幹線で約30分、山陽新幹線と山陽本線が接続し呉線を分ける駅。三原市は広島県南部で瀬戸内海に面した、人口約9万人の城下町。空港、新幹線、高速道路、港湾を有する交通結節点で、都市圏を形成する商工業都市。駅弁は1890(明治23)年に創業した駅弁屋のものが、今は改札外の臨時店やコンビニで買える。1894(明治27)年6月10日開業、広島県三原市城町。

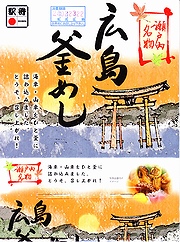

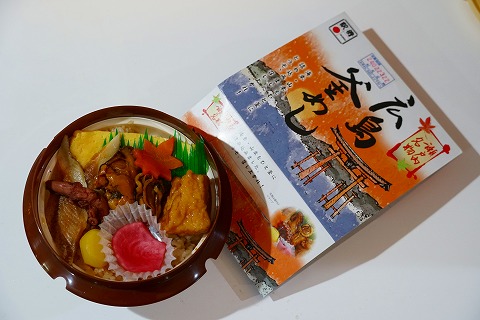

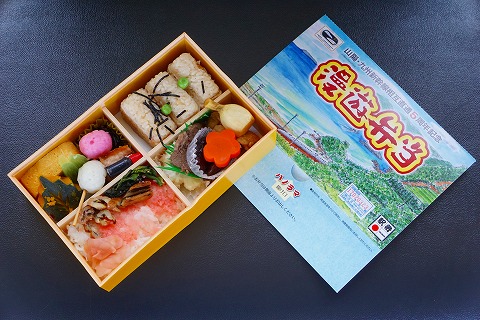

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2020(令和2)年秋の新商品か。宮島を描いたスリーブに収めたプラ製の釜型容器に、茶飯を詰め、鶏肉の甘酢漬、かきの甘辛煮、煮あなご、たこの旨煮、玉子焼、くり、もみじ型にんじん、赤大根で覆う。現地でなく催事で売られる商品だろうが、具を眺めると広島や瀬戸内を感じられるし、それらの具は福山駅の駅弁にも入っているため、現地へ行かずとも旅気分を味わえる駅弁として優れるのかも。価格は2020年の発売時で1,080円、2022年時点で1,130円、2023年時点で1,150円、2024年時点で1,250円。

JR西日本管内における九州新幹線開業記念弁当、山陽新幹線との相互直通運転開始記念弁当の7社12種のうちひとつとして、2011(平成23)年3月1日に福山駅にて1,000円で発売。発売当時は正方形の容器に穴子飯やタコ煮や牛肉の旨煮に、鯛の塩焼やままかりなど瀬戸内の山海の食材を詰め、九州新幹線直通列車さくら・みずほ号の写真を使うサクラ色の掛紙をかけて販売した。

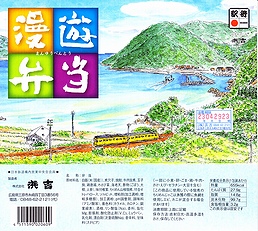

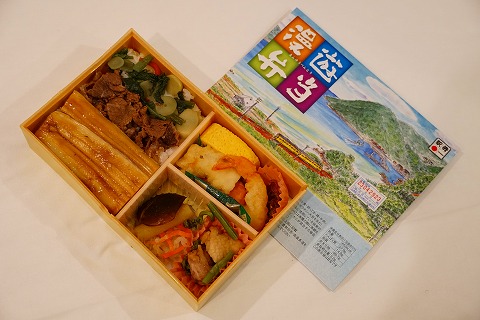

2017年からこの姿。呉線の黄色い電車が瀬戸内海の沿岸を走る風景をイメージしたのではないかと思う絵柄のスリーブに収めた長方形の容器に、白飯を詰め、煮穴子と牛肉旨煮とわさび菜で覆い、玉子焼、鶏唐揚、海老天、ごぼうと大根と人参の酢の物、椎茸、ちりめん山椒佃煮などを添える。食べれば幕の内弁当を油っこくしたような印象。価格は2014年時点で1,050円、2018年時点で1,080円、2022年時点で1,100円、2023年時点で1,180円、同年5月から1,280円。

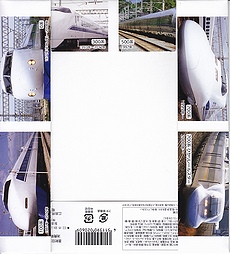

この名前では2016(平成28)年3月に発売。発売時点で日本一よみがなの長い駅弁。福山駅の駅弁「漫遊弁当」について、山陽・九州新幹線の相互直通5周年を記念して、駅弁の名前とパッケージの絵柄をこれにちなんだ。ふたを開くと両新幹線や沿線の写真と路線図が現れるが、「パノラマ 開け口」の表記で期待したような、飛び出す絵本のようにはなっていない。

中身はアナゴとタイそぼろのちらし寿司、茶飯の俵飯3個、練り物やカボチャなどの煮物、牛肉や鮭などの焼き物などで、沿線の名物にちなんでいるようには見えない。一年間販売し、2017(平成29)年に元の漫遊弁当へ戻った。

九州新幹線鹿児島ルートは、2011(平成23)年3月12日の全通。同日に新大阪駅〜鹿児島中央駅の直通列車「さくら」「みずほ」が走り始めた。開業にあたり、JR西日本とJR九州の両社で、山陽新幹線を最高時速300kmで走れ、九州新幹線の35パーミルの急勾配を登り降りできる車両「N700系」を用意し、この姿がパッケージに描かれる。JR東海はこの車両の自社線への乗り入れを禁止するため、東京駅や名古屋駅からの直通列車が走ることはない。

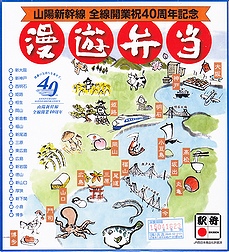

2015(平成27)年に使われたのではないかと思われる、福山駅弁のふた。同年の山陽新幹線全線開業40周年を記念して、新神戸、姫路、岡山、福山、広島、小倉、博多の各駅で10種類が誕生し、3月から6月まで売られた記念駅弁や復刻駅弁の、福山駅バージョン。2015年現在の停車駅と、瀬戸内海の地名や名物を描いたイラストを掲載した。中身は3個の俵飯、アナゴとタコ飯、フグやアナゴなどの焼き物と煮物だったそうな。現物に表記のない価格は、きっと1,050円。

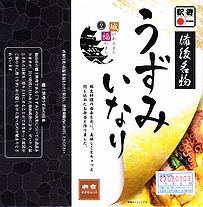

福山城築城400年を記念して、2022(令和4)年9月2日に福山駅で発売。福山の郷土料理にちなんで、一風変わったいなり寿司を作ってみたのだという。スリーブには福山市役所が2022年度に実施した、福山城築城400年記念事業のロゴマークを掲載。

商品名を大きく書いて、中身を知りにくい絵柄のスリーブに収めた長方形の容器を引き出してふたを開けると、酢飯を油揚げで覆った中身が見える。この油揚げをめくると、タコ煮、焼穴子、カキ煮、でんぶ、錦糸卵、ガリなどの具が出現。これは東京で評判となった新潟の駅弁「えび千両ちらし」と同じ演出で、何年か後には大阪で評判の駅弁となれるだろうか。油揚げのおかげで出汁の水気と風味が豊かな、柔らかい味のお弁当。

うずみとは、現在の広島県福山の郷土料理で、江戸時代に具をご飯の下にうずめて質素に見せかけて食べたことに始まるという、器に鶏や鯛や根菜などを盛り、だし汁をかけ、御飯で覆う丼もの。東隣の国の備前岡山でも、似たような話を聞く。岡山では池田光政の倹約令が云々と語り継がれるばらずし、かくしずし、あるいは駅弁の祭ずしと違い、福山のうずみは今から半世紀前の昭和40年代には廃れてしまったそうだが、行政の取組として平成時代から、学校給食での提供やPR活動を進めている。

商品名は「うずみいなり丼」とも。2024(令和6)年1月の京王百貨店の駅弁大会で実演販売。上記の商品「備後名物うずみいなり」について、京王百貨店駅弁大会限定で、その名を記した特製どんぶりに入れて販売した。2023年の一ノ関駅「平泉鮭めし丼ぶり」、2022年の南千歳駅「北海道グルメ豚丼どんぶり」、2021年の小浜駅「御食国(みけつくに)若狭海鮮鯖づけ丼」、2020年の岡山駅「岡山名物デミカツ丼」、2019年の金沢駅「蟹のドリア」、2018年の水戸駅「常陸牛山椒風味カルビ弁当」、2017年の鳥取駅「山陰鳥取かにめし」、2016年の米子駅「海の宝箱丼」、2015年の名古屋駅「抹茶ひつまぶし日本一弁当」と同じ。日により行列で売り切れたり、夜になっても残っていたり。催事場ではこれが売り切れないと、通常版が買えなかった。本物のスリーブに対して、こちらは紙帯が使われた。

2015(平成27)年までに発売か。12月または1月から6月までの販売とされ、それ以外の期間は「松茸牛すき弁当」となる。長方形の容器に味付ご飯を詰め、広島県産牛の、広島県福山の畜産業者のブランド牛「なかやま牛」の旨煮で覆い、ごぼう、しめじ、たけのこ、にんじん、菜の花で彩り、玉子焼とガリを添える。高めの値段の割に牛肉が赤身がちで固めなのは、このブランド牛の特徴なのか、そんな味を狙ったのか。おかずにも、あるいはおつまみに向くかもしれない、B級感のある牛肉駅弁。タケノコと菜の花で、春なのだと思う。価格は2015年時点で1,100円、2017年時点で1,130円、2019年時点で1,200円、2023年時点で1,250円、同年5月から1,400円。

JRダイヤ改正による福山駅の新幹線「のぞみ」停車を記念して、2003(平成15)年10月1日に発売したというが、その数か月前から売られていた模様。ふたが透明な惣菜用の正方形の容器を窓のあるボール紙の枠にはめ、バラの花びらが輝く仕掛け。

中身は酢飯の上に穴子やイクラや酢蓮根や小鯛酢漬や菜の花や錦糸卵などを敷き詰めるちらしずし。パッケージや具の配置において福山市の市花「バラ」をモチーフにしたという。2004年度JR西日本「駅弁の達人」対象駅弁。価格は2004年の購入時で1,000円、2014年時点で1,050円、2016年時点で1,100円、2020年時点で1,150円、2022年時点で1,200円、2023年時点で1,300円の予約販売、同年5月から1,400円。

岡山市の公式サイトによると、バラを市の花とした自治体は福山の他に茨城県や横浜市など、都道府県と市だけで全国18自治体もあるという。市花など役所の職員でも知る人が少ないほど、どこでもほとんど定着していないと感じられるのは気のせいか。

※2023年7月補訂:値上げを追記

白い器に茶飯を詰め、レモンソースに漬けた豚焼肉を貼り、レモンと紅生姜を添える。味は良好、見栄えはもっと良好な豚丼であるが、どうもこれはこの2013年の鶴屋での駅弁大会でのみ販売された疑義駅弁である模様。

2009(平成21)年か、それ以前に発売か。正方形の小さな容器に透明なふたをして、中身の写真と駅弁の名前を大きく印刷したボール紙の枠にはめる。中身は茶飯の上に牛肉を敷き詰め、ジャガイモ、マツタケ、ニンジン、大根桜漬などとポン酢の袋を添えるもの。添付の味付ぽん酢がこの駅弁の個性や特徴であるのかもしれないが、これを使い忘れたため、内容も味もいつもの三原駅弁。

基本的に駅弁大会専用商品であると考えられるが、まれに岡山駅での収穫報告を見掛ける。価格は2011年の購入時で1,180円、2015年時点で1,200円。2021年までの販売か。

※2023年4月補訂:終売を追記

秋冬の駅弁大会シーズンに向けた、2006(平成18)年秋の新商品か。小ぶりな長方形の赤い黒塗りの容器に透明なふたをして、駅弁の名前を書いたボール紙枠にはめる。中身は味付飯の上に牛肉旨煮と刻み玉子焼を敷き、ポテトと山菜と柴漬けを添える。

つまり、福山駅の駅弁「松茸すきやき弁当」からマツタケを抜いた廉価版。あるいは空弁向け商品か。神戸で40年の歴史を刻む名駅弁と同じ名前のを選択したのは、おそらく不利に働くだろう。駅や空港で実際に売られているかどうかは不明。現在は売られていない模様。

※2013年5月補訂:終売を追記

軽食用な竹編み柄のボール紙容器をプラ帯で留める。中身はキュウリとトンカツのサンド、タクアンの細巻、カンピョウの太巻という、不思議な構成のランチボックス。ここが街の弁当屋としても活躍していることを示す証拠品か。以後に見たことがなく、収穫報告もなく、現存しない模様。

※2023年7月補訂:終売を追記

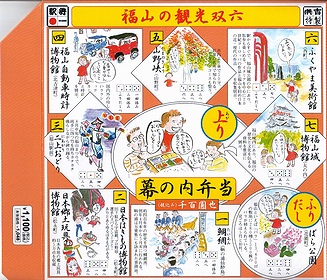

JRダイヤ改正による福山駅の新幹線「のぞみ」停車を記念して、2003(平成15)年10月1日に発売。正方形のボール紙容器のふたに福山の観光名所を巡る双六を印刷、その裏には組立式のサイコロとコマが挟み込まれている。

中身は九分割され、日の丸御飯に蛸いなりに松茸飯に太巻細巻と四種の御飯、牛肉旨煮やいわし旨煮にはまち塩焼やままかりなど四区画分のおかず、残る一区画はデザートに季節の果物。ふただけで駅弁の名前のすべてが語られるが、中身も秀逸で味も良く、それで人気があるためか毎日早めに売り切れている模様。

調製元は、2003年に福山駅へ進出した、三原駅の駅弁屋。三原より福山のほうが駅弁が売れるのか、駅弁の種類や新製品投入状況を見るとこちらがメインステージになっている模様。2004年度JR西日本「駅弁の達人」対象駅弁。価格は2004年の購入時で1,100円、2016年時点で1,150円。2021年までの販売か。

※2023年4月補訂:終売を追記

入手状況等から1977(昭和52)年の、掛紙から9月23日12時の調製と思われる、昔の三原駅弁の掛紙。掛紙のデザインに地域色はなく、中身は恐らく助六か何かであったのだろう。原版に手書きで追記したのか、当時の他の駅弁の掛紙と比較して、国鉄の旅行キャンペーン「一枚のキップから」ロゴマークの形状がだいぶ異なる。

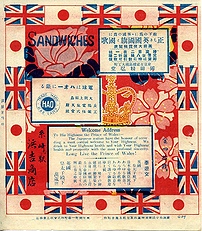

1922(大正11)年の調製と思われる、昔の糸崎駅弁の掛紙。同年に上野公園で開催された平和記念東京博覧会で英国の皇太子殿下が来日されたことを記念して、全国各地の駅弁屋が同じデザインの記念掛紙を使用したもの。周囲に日本と英国の国旗を配し、右に駅弁の名前、左下に調製元、下部に日英の歓迎文、上部の2枠は広告枠。

三原駅の隣の駅。明治時代の開業時から昭和時代中期まで、三原駅を凌ぐ大きな駅であり、多数の大型蒸気機関車が配属された機関区を抱え、古くは四国への鉄道連絡船が発着した。山陽本線の電化や山陽新幹線の開業で、1970年代には糸崎駅は衰退、駅弁はなくなり、今では駅員のいない駅になってしまった。糸崎駅の駅弁屋は三原駅のち福山駅へ移ったが、その本社は今でも糸崎駅前にある。1892(明治25)年7月20日開業、広島県三原市糸崎四丁目。